Facebook donne une voix aux disparus du Mexique

samedi 11 février 2017 à 17:20Au Mexique, on cherche les disparus dans le ciel, en mer et sur la terre, mais aussi à travers des petites annonces sur Internet. Le désespoir ressenti par les familles les oblige à recourir à tous les moyens existants. Étant donné que les réseaux sociaux et autres plateformes numériques sont à la portée de tous, elles n'ont pas hésité à les utiliser pour appuyer leurs recherches.

Beaucoup de familles ont créé des profils, ouvert des pages et des groupes sur les réseaux sociaux dédiés spécialement à la recherche d'un être cher disparu ou séquestré. Le réseau social Facebook est devenu l'un des espaces les plus consultés pour amplifier les recherches, avec l'espoir d'atteindre d'autres personnes dans d'autres villes, d'autres régions et même dans d'autres pays.

Les noms de ces groupes sont parfois crus, comme Desaparecidos y levantados en el estado de Puebla (Disparus et révoltés dans l'État de Puebla), qui a été créé dans le but d'aider à la diffusion massive et la localisation de personnes dans cet État.

Capture d'écran du groupe “Desaparecidos y levantados en el estado de Puebla” sur Facebook.

Chaque recherche est titanesque, difficile, douloureuse et, comme si cela ne suffisait pas, compliquée et entravée par l'oubli, l'impuissance et parfois par la complicité de certaines autorités avec le crime organisé. Nous allons vous montrer quelques exemples de recherches diffusées actuellement sur Facebook.

Père et fils

Capture d'écran de la page “Buscando a Horacio Castillo e Hijo” sur Facebook.

C'est le 14 avril 2014 qu'Horacio Castillo Reyes et Horacio Castillo Herrera – âgés respectivement de 47 et 24 ans – ont été vus pour la dernière fois à Nuevo Laredo, dans leTamaulipas, au Nord du pays. Le lendemain, la famille devait déménager à Mexico, mais les plans ne se sont pas concrétisés car leurs proches ont, en vain, essayé de les contacter par téléphone et par Internet. Lors d'un des appels téléphoniques, un homme a répondu sur le portable du père. Selon les proches : “Il nous a dit avoir trouvé le téléphone. On a rappelé et il nous a alors dit d'arrêter de l'emmerder ou sinon ils nous tueraient aussi”.

Alors que les dossiers prennent la poussière dans les tiroirs des bureaux des institutions chargées de les rechercher, leurs êtres chers s'appliquent à maintenir l'affaire vivante grâce à des publications régulières sur la page Buscando a Horacio Castillo e Hijo (“À la recherche d'Horacio Castillo et de son fils). Dans chaque message, ils demandent aux lecteurs de participer à la recherche en partageant la publication.

Aide-les à rentrer à la maison, ne sois pas indifférent à la douleur ! Eux ne sont pas que deux personnes de plus parmi les milliers de disparus… Ils sont un père, un fils, un frère, un mari, un oncle et un grand-père. Nous continuerons jusqu'à ce que nous les ayons retrouvés.”

Retrouvons Mafer

Capture d'écran de la page “Encuentra a María Fernanda” sur Facebook.

Les proches de Fernanda Azpeitia Amador, disparue le 27 août 2016, ont ouvert la fanpage Encuentra a María Fernanda (Trouve María Fernanda) en l'utilisant comme messagerie pour recevoir des informations qui pourraient aider à retrouver la jeune femme. À travers cet espace, on partage également des informations sur l'avancement des recherches ou liées à l'affaire. Récemment, on a appris l'existence de menaces provenant du crime organisé contre l'institution qui suit l'affaire. Sa mère commente :

J'avais une vie tranquille, contrôlée, tout était en ordre, jusqu'à ce que ne commence ce cauchemar, cette angoisse qui empêche ma vie de continuer. Je dois retrouver ma fille.

María Fernanda a été vue pour la dernière fois alors qu'elle montait dans un taxi en direction de son domicile, après avoir quitté celui de son ex-belle-soeur – qui est considérée comme suspecte de sa disparition, de même que le frère de celle-ci, ex-compagnon de la victime. La jeune femme de 22 ans est attendue par sa petite fille et ses proches. Ces derniers dénoncent l'inefficacité des autorités qui n'avancent pas dans l'enquête. Cinq mois après la disparition de María Fernanda, sa mère écrivait :

Aujourd'hui, cela fait cinq mois que je n'ai pas entendu ta voix. (…) Aujourd'hui, cela fait 5 mois que l'indifférence a fait en sorte que je ne te retrouve pas.

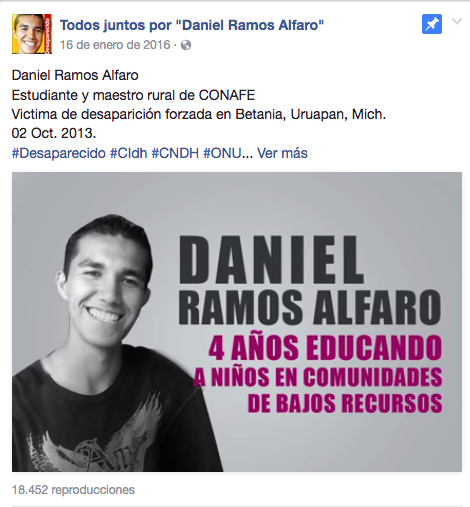

“Ne m'enlevez pas, je suis instituteur”

Daniel Ramos Alfaro a été vu pour la dernière fois le 2 octobre 2013. Ramos est professeur à la campagne, collaborateur du CONAFE (Conseil National de Développement Éducatif) à Uruapan, dans le Michoacán. Sa disparition manu militari a eu lieu quelques mois avant la tragédie des 43 normaliens de Ayotzinapa. Son histoire est racontée dans une vidéo partagée sur la page dédiée à l'affaire. Le jour de la tragédie, Daniel s'est rendu dans la commune rurale de Betania et au village de Nuevo San Martín, dans le Michoacán, afin d'y dispenser des cours d'éducation de base, comme il le faisait depuis 4 ans. Le 2 octobre, il n'est pas arrivé à destination, mais on a pu retracer le parcours qu'il a effectué ce jour-là. La date et le lieu de sa disparition coïncident avec une opération menée par l'armée mexicaine afin d'éradiquer la marijuana dans cette zone.

Capture d'écran de la page Facebook “Todos juntos por Daniel Ramos Alfaro“. (“Tous ensemble pour Daniel Ramos Alfaro”)

“Ma fille, arrête de grandir”

Les différents messages diffusés sur les nombreuses pages Facebook essaient de montrer avec une sincérité totale la douleur des proches, notamment les mères qui, malgré les années qui passent, restent présentes et actives dans les publications sur les pages qu'elles ont ouvertes.

Captura de pantalla de la página Buscando a María José Monroy Enciso en Facebook.

C'est le cas de Buscando a María José Monroy Enciso (“À la recherche de María José Monroy Enciso”), enlevée en 2010 à l'âge de 11 mois dans l'État de Mexico. Le responsable a tenté d'assassiner sa mère, mais celle-ci a survécu. Bien qu'il ait été arrêté, il a gardé le secret concernant le lieu de détention de la petite fille. La mère survivante raconte son histoire en détails sur la page Facebook, dans l'espoir que quelqu'un ait des informations concernant la localisation de son bébé, qui est aujourd'hui une petite fille de 7 ans.

Un bébé de 11 mois, qui prenait des médicaments pour des convulsions, un bébé innocent et dépendant, une petite fille innocente, incapable de comprendre le danger qui l'entoure. Elle a maintenant 7 ans et vit dans une famille qui n'est pas la sienne, sous une fausse identité, un nom acheté avec de l'argent sali par la douleur et l'injustice. Elle est arrivée dans la maison de ses ravisseurs début octobre 2010, ils ont dû la baptiser, modifier son âge en lui donnant peut-être un mois de plus ou un de moins. Elle est née le 14 octobre. Aujourd'hui, elle doit fêter son anniversaire un autre jour…”

Les chiffres officiels signalent qu'au Mexique,27 659 personnes auraient disparu entre 2007 et le 31 décembre 2015, mais l'organisation FUNDEM (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Forces Unies pour Nos Disparus au Mexique) affirme que le nombre a atteint les 300 000 personnes en 2016.

De son côté, la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos (Fondation Nationale de Recherches des Enfants Volés et Disparus) souligne qu'entre 2013 et mi 2014, 45 000 mineurs ont disparu, victimes d'enlèvement à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation par le travail ou pour trafic d'organes.