L'avenir de la protection des eaux fait débat au Mexique

mardi 24 juillet 2018 à 11:40

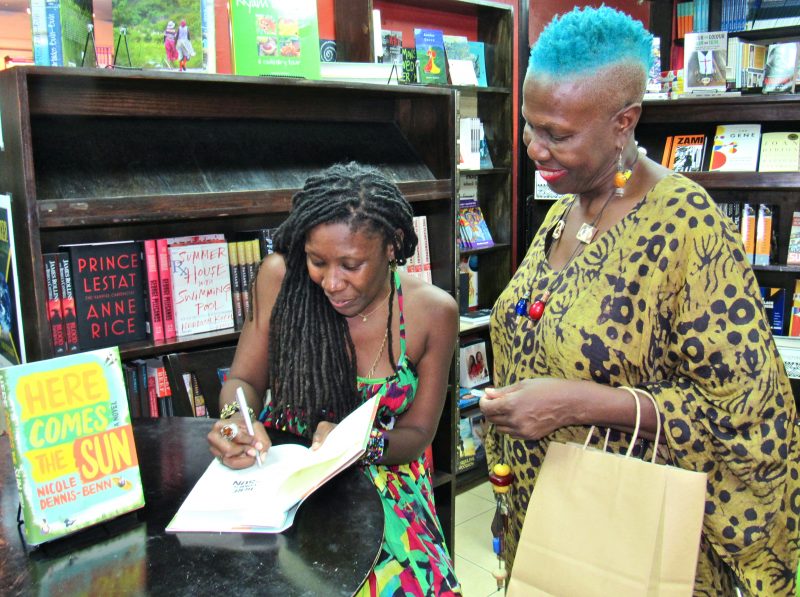

Cascade de Agua Azul (« eau bleue » en espagnol), Mexique. Photographie de Donar Reiskoffer publiée sous licence Creative Commons (licence Attribution 3.0 Unported)

[Article d'origine publié en espagnol le 20 juin 2018] A l'approche de l'élection présidentielle mexicaine, le débat sur l'avenir de la ressource en eau du pays était ranimé une fois de plus par la publication d'un article sur la supposée privatisation [en] des réserves naturelles hydrauliques nationales. Selon cet article, cette manœuvre politique a profité de la distraction de la société civile alors concentrée sur le premier match du Mexique lors de la Coupe du Monde 2018.

Après que le site d'informations en ligne Sin Embargo a publié l'article, une douzaine de chaînes nationales l'ont repris. Ce mouvement fait suite à la signature de 10 décrets présidentiels [es] pour la Journée mondiale de l'environnement, #DíaMundialDelMedioAmbiente, le 5 juin, qui modifient le statut légal des espaces hydrauliques protégés.

Avec les hashtags #PrivatizacionAgua (privatisation de l'eau) et #ReservasDeAgua (Réserves en eau), un débat clivant se continue en ligne. D'un côté, des net-citoyens affirment que l'histoire n'est qu'une « fake news » car les décrets n'ont pas été signés le jour indiqué par l'article (le jour du match du Mexique pendant la Coupe du Monde). Ils pointent également le fait que ces décrets ne constituent pas une privatisation [es]. De l'autre côté, ceux qui remettent en question la décision disent que ces décrets rendent possibles des exploitations abusives [es], augmentant le risque de dommages environnementaux et sociaux à l'avenir :

Legiones digitales además de los sitios Regeneración y Sin Embargo difundieron (aún lo hacen) que el agua fue privatizada mientras veíamos el partido México vs Alemania. No es verdad. Esa Fake News intenta mantener el enojo como el principal impulso para votar por ya saben quien.

— Arouet (@Arouet_V) June 18, 2018

Les armées numériques, en plus des sites d'informations Regeneración et Sin Embargo, ont diffusé l'information (et le font toujours) que l'eau a été privatisée pendant que nous regardions le match du Mexique contre l'Allemagne. Ce n'est pas vrai. Cette Fake News essaie de susciter un mouvement de colère favorable au vote pour « vous savez qui ».

Le secrétaire à l'Environnement et aux ressources naturelles au sein de la Commission nationale sur l'Eau a rendu publique une déclaration [es] affirmant que les décrets en question visent à assurer l'alimentation en eau potable de la population, et que la préservation de l'environnement répondra aux recommandations internationales. Au même moment, le Fonds Mondial pour la Nature (World Wide Fund) a qualifié de positive et « d'historique [en] » la décision de modifier les « zones interdites » en « réserves ».

¿#PrivatizacionDelAgua? Todo lo contrario: agua suficiente, para el ambiente y para la gente. Esta es nuestra posición sobre los decretos de Reservas de Agua.https://t.co/MCzaNv6Mba

— WWF México (@WWF_Mexico) 19 de junio de 2018

Une privatisation de l'eau ? Bien au contraire : une eau en quantité suffisante pour l'environnement et pour la population. Voilà notre position sur les décrets sur les réserves hydrauliques.

Légende de la photo du tweet : À propos des réserves hydrauliques. La position du WWF sur ces réserves. Les réserves hydrauliques ne constituent la privatisation d'aucune ressource, ni la disparition d'un seul des droits existants d'accès à l'eau.

Water for All (« l'eau pour tous » en anglais), — un réseau réunissant des villages, des communautés et des organisations de défense de l'eau, et qui est l'auteur de l’Initiative citoyenne pour la législation générale sur l'eau [es] —, a lancé une pétition [es] en ligne pour faire annuler l'arrêté présidentiel, et l'université nationale autonome du Mexique a récemment tenu une conférence de presse sur cette question.

Leer te hará darte cuenta que no es puro pedo chairo lo de la #PrivatizacionDelAgua

— C'est Charlie (@CarlaHrtg) 19 de junio de 2018

Sa lecture vous fera constater que la privatisation de l'eau n'est pas qu'une connerie de « clicktiviste »

Quels sont les risques ?

Entre les qualificatifs de « excellent » et de « terrible », le silence d'acteurs clés comme la Coalition des organisations mexicaines pour le droit à l'eau [es] et le Centre mexicain de la Loi sur l'Environnement [es], plusieurs médias ont tenté de trouver des informations pour éclaircir la question et savoir si les nouveaux décrets compromettent [es] ou non le droit à l'eau et aux écosystèmes. Le journal El País a recolté les avis de sept universitaires, dont certains avaient soutenu en 2012 la réforme de l'article 4 de la constitution reconnaissant le droit à l'eau :

El tema de las #ReservaDeAguas no es nuevo. Los decretos son continuidad de anotaciones que ya habían hecho OSC y @CNDH, recabadas en una investigación de @PdPagina Aquí algunos antecedentes útiles para entender el contexto de #PrivatizacionDelAgua https://t.co/JA4UXS7xd9

— Viraviendo (@Viraviendo) 19 de junio de 2018

Le problème des réserves hydrauliques n'est pas nouveau. Ces décrets sont dans la continuité de commentaires faits par l'OSC et le CNDH, récoltés lors d'une étude de @PdPagina. Pour des éléments de fond utiles à la compréhension du contexte de la privatisation de l'eau voir…

Le titre de l'article indique : 55 % des eaux du pays menacées en raison de la levée de la zone interdite.

En raison du flou entourant le contenu et la portée des décrets récemment publiés, beaucoup d'internautes impliqués dans le débat demandent aux personnes habituellement peu engagées sur cette question d'examiner minutieusement toutes les sources et le contexte des discussions. Le principal souci est d'éviter de réduire cette question à un sujet électoral et, au contraire, de reconnaitre que le débat doit inclure l'ensemble des sources de conflits concernant la ressource en eau au Mexique. Conscient de cela, des usagers de Twitter ont utilisé leur compte pour expliquer par des messages [es], quelques-unes des difficultés de la question.

Les tentatives d'appropriation de l'eau pour une exploitation privée sont une tendance ancienne au Mexique que le présent gouvernement continue. De tels exemples peuvent être trouvés dans l'affaire #LeyKorenfeld en 2015 ou dans celle de #LeyPichardo en 2018.

Dans le contexte actuel, il est primordial d'arriver aussi bien à une définition juridique de l'« utilité publique » qu'à une localisation et une définition de la disponibilité des 55 % de réserves hydrauliques au Mexique. La principale inquiétude des opposants à ces décrets est que le gouvernement tente d'utiliser ses prérogatives pour faire passer ce qu'il ne peut accomplir par la voie législative en raison d'un rejet massif par la société civile.