Non à la vidéosurveillance algorithmique, refusons l’article 7 de la loi olympique !

mercredi 18 janvier 2023 à 17:07Aujourd’hui, le projet de loi olympique commence à être examiné en commission au Sénat. En son sein, l’article 7 vise à autoriser la vidéosurveillance algorithmique (VSA). Bien qu’elle soit prétendument circonscrite aux JO, il n’en est rien : la VSA est un projet politique du gouvernement qui n’attendait qu’une occasion pour sortir des cartons (lire notre analyse de ce projet de loi ici).

La VSA est déjà déployée illégalement en France

Après avoir voulu intégrer la VSA dans la loi Sécurité Globale, puis dans la LOPMI, le gouvernement utilise les Jeux olympiques comme prétexte pour faire passer des mesures qui visent à accélérer la surveillance de la population.

Depuis 2019, date de lancement de la campagne Technopolice, nous observons que des dizaines de villes en France ont expérimenté, illégalement, la vidéosurveillance algorithmique. Dès 2016, c’est la ville de Toulouse qui a passé un contrat avec IBM pour détecter des « événements anormaux ». Le logiciel de VSA de l’entreprise Briefcam est également déployé dans [au moins] 35 communes en France (dont Nîmes, Moirans où nous l’avons attaqué devant le tribunal administratif). Depuis 2018, c’est la ville de Marseille, avec la SNEF, qui analyse algorithmiquement les corps de ses habitant.es via les caméras de vidéosurveillance du centre ville.

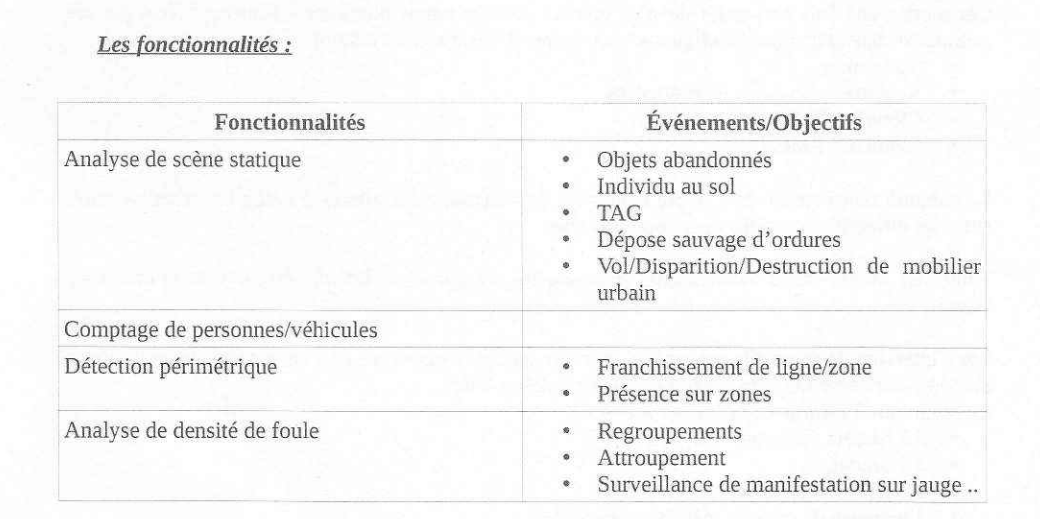

extrait du programme fonctionnel technique, accompagnant le marché public de la ville de Marseille

Pour se représenter les différentes fonctionnalités de la vidéosurveillance algorithmique voici une vidéo de présentation du logiciel de Briefcam, un des plus répandu en France :

À l’origine de la vidéosurveillance algorithmique : les caméras

1) Une absence criante d’évaluation publique concernant la vidéosurveillance

Depuis la fin des années 90, la vidéosurveillance n’a cessé de se déployer en France. Le dernier recensement des caméras, privées comme publiques, réalisé par la CNIL il y a plus de 10 ans en comptabilisait 800 000 sur le territoire. Depuis, les subventions publiques qui leur sont destinées n’ont cessé de croître, atteignant 15 millions d’euros en 2021. La LOPMI a acté le triplement de ce fond. S’il existe un tel engouement pour la vidéosurveillance, c’est qu’il doit exister des résultats tangibles non ? Et pourtant non…

Le projet de loi propose d’expérimenter la vidéosurveillance automatisée alors même qu’aucune évaluation publique des dispositifs actuels de vidéosurveillance n’existe, qu’aucun besoin réel n’a été identifié ni une quelconque utilité scientifiquement démontrée. Le projet du gouvernement est donc de passer à une nouvelle étape de la surveillance de masse, en fondant la légitimité d’une technologie très intrusive sur l’intensification de la surveillance via l’automatisation de l’analyse des images, alors que l’utilité des caméras de vidéosurveillance pour lutter contre la délinquance n’a jamais fait ses preuves. Contrairement au principe qui voudrait que toute politique publique soit périodiquement évaluée, la vidéosurveillance — notamment dans sa nouvelle version automatisée — se développe sur le seul fondement des croyances défendues par les personnes qui en font commerce et qui la déploient. De fait, aucune étude d’impact préalable à l’installation de dispositifs de vidéosurveillance ou de VSA n’est sérieusement menée.

2) De rares études pointent unanimement vers l’inutilité de la vidéosurveillance

Or, les évaluations portant sur la vidéosurveillance soulignent au contraire l’inefficacité et le coût faramineux de tels dispositifs :

Le rapport de la Cour des comptes de 2020 rappelle qu’« aucune corrélation globale n’a été relevée entre l’existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique, ou encore les taux d’élucidation ». Quant au laboratoire de recherche de la CNIL, le LINC, il affirme après avoir passé en revue l’état de l’art que « la littérature académique, en France et à l’international […], a démontré que la vidéosurveillance n’a pas d’impact significatif sur la délinquance ». Plus récemment, les recherches du chercheur Guillaume Gormand, commandées par la gendarmerie, concluent elles aussi à une absence d’effet sur la commission d’infraction et à une utilité résiduelle pour l’élucidation des infractions commises (1,13 % des enquêtes élucidées ont bénéficié des images de caméras sur la voie publique).

3) Le coût faramineux de la vidéosurveillance

En outre, petit à petit, la vidéosurveillance a fait exploser les budgets publics qui lui étaient consacrés. Sur le court terme, ces dispositifs impliquent le développement ou l’achat de logiciels de gestion du parc de caméras (système de gestion vidéo sur IP, ou VMS), l’installation de nouvelles caméras, la transmission de flux, des capacités de stockage des données, des machines assez puissantes pour analyser des quantités de données en un temps très rapide. Sur le temps long, ils nécessitent la maintenance, la mise à niveau, le renouvellement régulier des licences logicielles, l’amélioration du matériel qui devient très vite obsolète et enfin les réparations du matériel endommagé.

À titre d’illustration, le ministère de l’Intérieur évoque pour les Jeux Olympiques l’installation de 15 000 nouvelles caméras, pour 44 millions d’euros de financement du Fond interministériel pour la prévention de la délinquance – FIPD.

Une caméra de vidéosurveillance coûte [D’après cet article de La Dépêche du 13 septembre 2021 : https://www.ladepeche.fr/2021/09/13/toulouse-bientot-des-cameras-de-videoprotection-a-la-demande-pour-les-quartiers-9787539.php] à l’achat aux municipalités entre 25 000 et 40 000 euros l’unité, sans prendre en compte le coût de l’entretien, du raccordement ou du potentiel [D’après cet article d’Actu Toulouse du 18 juin 2021 https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-comment-la-ville-veut-aller-plus-loin-contre-la-delinquance-avec-des-cameras-mobiles_42726163.html] coût d’abonnement 4G/5G (autour de 9 000 € par an et par caméra).

« Il y aura toujours plus de caméras et toujours plus d’utilisation de l’intelligence artificielle » à Nice, affirme Estrosi pour « gérer la circulation, les risques de pollution, les risques majeurs, pour lutter contre le trafic de drogues, les rodéos urbains et pour anticiper toutes les menaces ».

La VSA : une nouvelle étape dans le mythe de l’efficacité de la vidéosurveillance

La vidéosurveillance algorithmique est présentée comme une manière de rendre plus efficace l’exploitation policière de la multitude de caméras installées sur le territoire. Il existerait trop de caméras pour qu’on puisse les utiliser efficacement avec du personnel humain, et l’assistance de l’intelligence artificielle serait inévitable et nécessaire pour faire face à la quantité de flux vidéo ainsi générée.

Cette idée que l’automatisation permettrait de rendre la vidéosurveillance enfin efficace s’inscrit dans une vieille logique du « bluff technologique » de la vidéosurveillance. Depuis des années, les industriels du secteur ne cessent de promettre que l’efficacité de la vidéosurveillance dépend d’un surcroît d’investissement : il faudrait plus de caméras disséminées sur le territoire, il faudrait que celles-ci soit dotées d’une meilleure définition, qu’elles offrent une champ de vision plus large (d’où l’arrivée de caméras 360, pivot), etc. Mais aussi qu’elles soient visionnées « en direct ». Il a donc fallu créer des centres de supervision urbaine – CSU dans toutes les villes, puis y mettre des gens pour visionner le flux vidéo 24h/24. Il a aussi souvent été dit qu’il fallait davantage d’agents dans les CSU pour scruter les flux vidéo à la recherche d’actes délinquants commis en flagrance. Maintenant, il faut « mutualiser » les CSU au niveau des intercommunalités, ce dont se félicite Dominique Legrand, président du lobby de français de la vidéosurveillance, l’AN2V.

Dominique Legrand, président fondateur de l’AN2V, l’association nationale de la vidéoprotection évoque, à propos de la centralisation de CSU « L’objectif de la création d’un tel dispositif est de pouvoir assurer le visionnage en temps réel de manière centralisée, en un même lieu (cyber) sécurisé, de l’ensemble des caméras des communes et intercommunalités […] L’AN2V a déjà évangélisé cette idée sur plusieurs départements et régions ! » cité dans le guide PIXEL 2023 édité par l’AN2V.

Chaque nouvelle nouvelle étape dans la surveillance promet son efficacité et tente de légitimer les investissements précédents. Au fil des années ces multiples promesses de la vidéosurveillance n’ont pas été tenues. En l’absence de toute évaluation ou étude préalable, la généralisation de la VSA ne serait qu’une perte de temps et d’argent, en plus de constituer une profonde remise en cause de nos droits et libertés.

LA VSA ne sera pas circonscrite aux jeux olympiques

Symptomatique d’un marché économique juteux, les industriels ont patiemment attendu que le gouvernement trouve une bonne opportunité pour légaliser cette technologie tout en ménageant « l’acceptabilité » de la population. Si les JO sont le prétexte idéal, ne soyons pas naïfs : comme on l’a déjà vu, la VSA est déjà « expérimentée » depuis plusieurs années dans des communes et fait l’objet de quantité de financements publics pour se perfectionner. De plus, une fois que tous ces algorithmes auront pu être testé pendant deux ans, lors de tout événement « festival, sportif ou récréatif » – comme le prévoit l’article 7 -, que les entreprises sécuritaires auront fait la promotion de leurs joujoux devant le monde entier lors des JO, que des dizaines de milliers d’agents auront été formés à l’utilisation de ces algorithmes, il semble peu probable que la VSA soit abandonnée fin 2024.

Des populations-laboratoires

Un autre aspect de la VSA est la tendance croissante à être mis en données. Au-delà de la surveillance de l’espace public et de la normalisation des comportements qu’accentue la VSA, c’est tout un marché économique de la data qui en tire un avantage. Dans le cadre des expérimentations prévues par le projet de loi, dès lors qu’un acteur tiers est en charge du développement du système de surveillance, cela permet aux entreprises privées concernées d’utiliser les espaces publics et les personnes qui les traversent ou y vivent comme des « données sur pattes ». C’est exactement ce que prévoit le VIII de l’article 7 puisque les données captées par les caméras dans l’espace public peuvent servir de données d’apprentissage.

Les industries de la sécurité peuvent donc faire du profit sur les vies et les comportements des habitants d’une ville, améliorer leurs algorithmes de répression et ensuite les vendre sur le marché international. C’est ce que fait notamment la multinationale française Idémia, qui affine ses dispositifs de reconnaissance faciale dans les aéroports français avec les dispositifs PARAFE ou MONA, pour ensuite vendre des équipements de reconnaissance faciale à la Chine et participer à la surveillance de masse, ou encore pour remporter les appels d’offres de l’Union Européenne en vue de réaliser de la surveillance biométrique aux frontières de l’UE. Tel a également été le cas à Suresnes où l’entreprise XXII a obtenu le droit d’utiliser les caméras de la ville pour entraîner ses algorithmes, les habitantes et habitants de la ville étant transformé·es en cobayes pour le développement commercial d’un produit de surveillance.

A titre d’exemple, l’un des plus importants marchés de la surveillance aujourd’hui porte sur le contrôle des frontières à l’intérieur et à l’extérieur des pays membres de l’Union européenne. L’usage d’algorithmes de détection de comportements est ainsi utilisé sur des drones en Grèce afin de repérer et suivre des personnes aux zones de frontières. Dans ce cas précis, il est impossible de réduire la technologie fournie (et donc conçue et entraînée au préalable) à une seule assistance technique. Au contraire, elle est au service d’une politique policière répressive et d’une pratique dénoncée comme brutale dans ce pays. 1Ceci est typiquement illustré par l’aveu même d’une personne faisant parti d’un consortium de recherche ayant développé cet outil, que l’on peut lire dans cet article d’Algorithm Watch https://algorithmwatch.org/en/greece-plans-automated-drones/ : “For me, the one thing is, I don’t know exactly what the police will do to the migrants after we alert them.” He grimaced. “But what can I do,” he said. »<script type="text/javascript"> jQuery('#footnote_plugin_tooltip_19884_2_1').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_19884_2_1', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], });

Nous appelons les parlementaires à refuser l’article 7 du projet de loi olympique et continuons à nous mobiliser contre l’imposition de ces technologies liberticides !

References

| ↑1 | Ceci est typiquement illustré par l’aveu même d’une personne faisant parti d’un consortium de recherche ayant développé cet outil, que l’on peut lire dans cet article d’Algorithm Watch https://algorithmwatch.org/en/greece-plans-automated-drones/ : “For me, the one thing is, I don’t know exactly what the police will do to the migrants after we alert them.” He grimaced. “But what can I do,” he said. » |

|---|