Refdoc/INIST : les dessous juridiques de l’affaire

lundi 15 octobre 2012 à 13:09Voilà plus de quinze jours que le monde de la recherche scientifique est agité par le scandale de l’Inistgate, révélé par Olivier Ertzscheid sur son blog Affordance, dans un billet repris sur Rue89.

L’INIST (Institut National de l’Information Scientifique et Technique) – une des unités de service relevant de la tutelle du CNRS – est accusé de vendre fort cher des articles scientifiques disponibles par ailleurs gratuitement dans des archives ouvertes, et ce sans le consentement de leurs auteurs. Ces actes s’effectuent par l’intermédiaire du service Refdoc mis en place par l’Institut : un catalogue de plus de 50 millions de références, incluant des articles de revues scientifiques, mais aussi des ouvrages, des thèses, des actes de congrès dans toutes les disciplines.

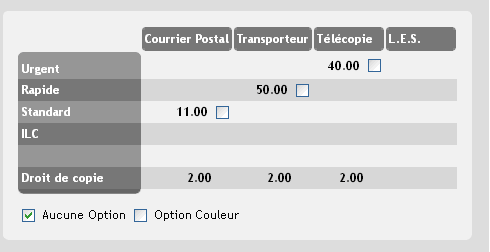

S’affirmant comme « la référence en matière de fourniture de documents scientifiques« , Refdoc propose des services de reproduction des documents et d’expédition des copies papier, par voie postale ou de télécopie, ainsi que pour une partie du catalogue, l’envoi de copies numériques.

L’affaire soulève une vive polémique, car comme le rappelle Olivier Ertzscheid, l’INIST a déjà été condamné en justice pour ces pratiques, une première fois en 2010 et une seconde fois en appel en 2011. Un auteur d’articles avait attaqué l’INIST pour contrefaçon du droit d’auteur, obtenant également condamnation du CFC (Centre Français d’exploitation du droit de Copie), impliqué dans le montage juridique qui sous-tend le service Refdoc.

Il existe en réalité deux problèmes majeurs avec Refdoc, qui ne se situent pas exactement sur le même plan d’un point de vue juridique. Le premier réside dans le fait que l’INIST exploite à des fins commerciales les articles produits par des auteurs, sans leur consentement. Après avoir été nettement condamné en justice par deux fois, il est extrêmement choquant que l’INIST ait persisté dans ce type de pratiques, comme s’il était possible « d’acheter » le droit de violer la loi en payant des amendes, en tablant sur le fait que les auteurs ne bougeraient pas de manière collective.

L’autre problème réside dans le fait que l’INIST inclut dans son catalogue des articles que les auteurs ont par ailleurs rendus disponibles gratuitement dans des archives ouvertes. Refdoc les propose pourtant à la vente, à des prix élevés (d’une dizaine d’euros pour une copie papier envoyée par courrier postal à plus de 50 euros pour un envoi par transporteur !), et ce sans indiquer à ses utilisateurs que les articles figurent par ailleurs dans des archives ouvertes.

Ces dérives soulèvent plusieurs questions juridiques, qui révèlent à mon sens les lacunes et insuffisances du cadre juridique français. Elles appellent un réaction vigoureuse et collective des auteurs, pour faire respecter leur droits et défendre l’Open Access. Le collectif SavoirsCom1 propose aux auteurs concernés de signer une pétition et d’exiger le retrait de leurs articles de la base.

Un système qui perdure malgré une condamnation en justice

Le jugement rendu par la Cour d’Appel de Paris est très clair concernant la condamnation des pratiques de l’INIST et du CFC. Le premier s’appuyait en effet sur le second pour donner, en apparence, une base légale au service Refdoc.

Le CFC est en effet la société de gestion collective, qui opère dans le champ de la reprographie (photocopies). La loi du 3 janvier 1995 a en effet mis en place un système de gestion collective obligatoire : dès lors qu’une oeuvre est publiée, le droit de reproduction qui appartient normalement aux auteurs, est réputé être cédé au CFC, pour ce qui relève de la reprographie (c’est-à-dire d’après la loi, la « reproduction sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant la lecture directe« ). C’est donc le CFC qui devient compétent pour délivrer des autorisations, notamment par le biais de contrats qu’il propose aux organisations utilisant des photocopies. La société de gestion se charge ensuite de récolter les sommes perçues en échange de ces autorisations et de les reverser aux titulaires de droits (éditeurs, auteurs).

Pour Refdoc, l’INIST s’est donc tourné vers le CFC, qui lui a délivré une telle autorisation afin qu’il mette en place son service. Le problème, c’est que l’exploitation commerciale réalisé par Refdoc se situait en dehors du périmètre dont le CFC dispose du fait de la loi. L’auteur qui les a traîné en justice soutenait en effet que la loi n’organise une gestion collective obligatoire qu’en ce qui concerne les usages non-commerciaux des reproductions et le juge lui a donné raison.

La loi précise en effet que le droit d’autoriser ou d’interdire les reprographies est dévolu au CFC « sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit« . L’INIST et le CFC soutenaient qu’en acceptant la publication de ses articles, l’auteur avait cédé automatiquement ses droits de reproduction, y compris à des fins commerciales, au CFC, mais qu’il les conservait par ailleurs pour autoriser par lui-même des exploitations commerciales.

La Cour a rejeté ce raisonnement et a considéré que la cession légale opérée par la loi devait être interprétée strictement : l’autorisation explicite de l’auteur restait bien requise pour les copies aux fins de vente, ce qui correspond à ce que fait l’INIST.

C’est sur cette base que l’INIST et le CFC ont été condamnés à verser à l’auteur chacun 7000 euros à titre de réparations. Mais après s’être acquittés de cette amende, Refdoc n’en a pas moins continué à fonctionner normalement et c’est ce qui est particulièrement choquant dans cette affaire. La société INIST Diffusion, filiale de l’institut qui gérait le service, a bien été dissoute en juin 2011, mais il ne semble pas qu’il y ait eu de modifications fondamentales sur le plan juridique, puisqu’il aurait fallu par exemple que des millions d’autorisations soient demandées aux auteurs pour régulariser la situation. L’INIST a préféré s’asseoir sur le jugement, en tablant sur le fait que peu d’auteurs se lancerait dans des procédures similaires. C’est ce que confirme Rémi Mathis dans un billet paru sur son blog, où il raconte que l’INIST continue à ressortir aux auteurs qui demandent des explications les mêmes arguments qui ont été condamnés par la justice…

Quelle implication des revues elles-mêmes ?

Une question que l’on peut se poser, c’est de savoir dans quelle mesure les revues elles-mêmes, dans lesquelles paraissent les articles publiés par les auteurs, sont impliquées dans le montage juridique qui a donné naissance à Refdoc. En effet, si le CFC délivre l’autorisation à l’INIST, c’est en échange d’une redevance (on voit sur le site de Refdoc que les tarifs incluent une somme de 2 euros par copie papier délivrée, au titre du « droit de copie »). Ces redevances doivent donc reversées aux éditeurs de ces revues, qui sont par ce biais financièrement associés au fonctionnement de Refdoc.

Mais ne le seraient-elles pas davantage ?

Pour le cas spécifiques des copies à fins de vente, on peut lire sur le site du CFC que celui a mis en place un dispositif qui semble tirer les conclusions de la décision de la Cour d’Appel :

Dans le cas du régime général et du régime particulier, seul le CFC est habilité à délivrer les autorisations qui rendent légales les copies. Mais dans le cas du régime particulier des copies aux fins de vente, le CFC doit obtenir l’accord préalable des ayants droit concernés.

En effet, les dispositions du Code de la Propriété intellectuelle relative à la gestion collective obligatoire du droit de reproduction par reprographie permettent aux ayants droit d’accepter ou de refuser que le CFC délivre des autorisations pour ce type de copies.

Le CFC tient bien compte du fait qu’il est obligé d’obtenir une autorisation pour les usages commerciaux. Mais il peut très bien obtenir une telle autorisation de la part des revues, sans que cela règle pour autant la question relative aux droits des auteurs. En effet, lors de la publication dans des revues scientifiques, il arrive encore que les auteurs ne signent aucun contrat et s’ils en signent un, il n’est pas certain que les auteurs cèdent leur droit d’exploitation commerciale au-delà de la publication dans la revue.

Les revues accorderaient-elles au CFC une autorisation, sans elles-mêmes disposer des droits de leurs auteurs ? C’est une question que l’on peut se poser. Peut-être les choses s’opèrent-elles autrement : le CFC reverse des sommes aux revues, liées aux redevances acquittées par l’INIST pour le service Refdoc. Tant que les revues les acceptent, le CFC est fondé à croire que la revue « consent » à rester dans le catalogue de Refdoc. Ce serait donc une sorte de système d’opt-out qui aurait été mis en place.

Ce qui permet de penser qu’il en est ainsi, c’est que le Bulletin des Bibliothèques de France, revue professionnelle éditée par l’ENSSIB et disponible en ligne gratuitement, s’était indigné des pratiques de l’INIST et avait exigé que Refdoc cesse de vendre ces articles. L’INIST avait réagi en déréférençant la revue, ce qui semble bien accréditer la thèse d’un opt-out (ce qui, en droit français, ne constitue nullement une solution légale : il y a des précédents suffisamment fameux pour l’affirmer…).

En ce qui me concerne, j’ai dix articles qui sont vendus par le biais de Refdoc, provenant de différentes revues : Médecine & Droit, la Revue générale de droit médical, Archimag, Documentalistes, la revue de l’ADBS et Bibliothèque(s), la revue de l’ABF. Ces revues ont-elles explicitement passé un accord avec le CFC pour l’exploitation commerciale de ces articles ? Touchent-elles des redevances ? Ce sont des choses dont je vais m’enquérir et dont je vous tiendrai dûment informés par une mise à jour de cet article. Sachant bien entendu que je n’ai jamais signé de contrat cédant ce droit d’exploitation commerciale à ces revues…

La question est donc posée de l’implication des revues elles-mêmes, passivement ou activement, dans le système Refdoc.

Une forme de parasitisme des archives ouvertes ?

L’autre problème majeur posé par Refdoc vient du fait qu’il propose à la vente des articles par ailleurs disponibles gratuitement dans des archives ouvertes, sans le signaler à ses utilisateurs. Cette pratique est contestable pour les individus qui payent ainsi fort cher pour quelque chose qu’ils pourraient se procurer gratuitement. Elle est surtout choquante parce que l’INIST en exploitant ainsi le contenu des archives ouvertes fait passer des objectifs mercantiles avant ceux de diffusion de la connaissance scientifique. Pour un organisme proclamant fièrement à la une de son site que sa mission consiste à « faciliter l’accès aux résultats issus des différents champs de la recherche mondiale« , on avouera que c’est assez cocasse (ou pathétique).

Les archives ouvertes jouent pourtant un rôle essentiel pour l’accès et la diffusion de la connaissance, à travers la politique de l’Open Access. Elles ne peuvent exister que parce que les auteurs négocient avec les éditeurs de revues scientifiques de pouvoir déposer leurs articles dans ces réservoirs, dans des conditions souvent conflictuelles. En ne pointant pas vers les versions en libre des accès, Refdoc marginalise les archives ouvertes et détournent l’attention des utilisateurs vers ses propres services marchands. Cette instrumentalisation du contenu des archives ouvertes représente certainement des millions de références au sein du catalogue de Refdoc et cette inclusion « cachée » concerne aussi bien des sites comme HAL en France, que de grands réservoirs étrangers (par exemple, plus de 2,5 millions de références issues de l’archive ouverte PubMed).

Si la vente des articles constitue une violation du droit des auteurs, comme nous avons pu le voir ci-dessus, on peut se demander si le fait de ne pas pointer vers les archives ouvertes n’est pas également répréhensible d’un point de vue juridique. En effet, les archives ouvertes concernées pourraient à mon sens considérer que l’absence de liens constitue une forme de parasitisme exercé à leur détriment par l’INIST. Si l’on suit la définition donnée par exemple par ce site, il me semble que nous sommes assez proche d’une situation de parasitisme, au sens de la loi et de la jurisprudence :

Le parasitisme est un acte de concurrence déloyal d’un commerçant, lorsqu’il cherche à s’approprier indûment la réputation ou le savoir-faire d’un concurrent, en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque, et celui de son concurrent.

Le parasitisme donne donc un moyen aux archives ouvertes elles-mêmes, si elles souhaitaient agir pour dénoncer les pratiques de l’INIST et exiger notamment l’établissement de liens pointant vers les articles en libre accès.

Une mise en évidence des lacunes du paysage français

Cette affaire révèle à mon sens les lacunes du système français concernant le droit de copie et de diffusion des documents. La loi du 3 janvier 1995 relative à la reprographie avait été vivement critiquée lors de son adoption, au point d’être appelée par certains « loi scélérate« .

Par le biais des autorisations qu’il est à même de délivrer pour les usages non-commerciaux, le CFC a cependant été à même d’organiser des solutions relativement intéressantes pour certains usages : la mise à disposition de photocopieurs dans des établissements comme les bibliothèques, l’utilisation de photocopies dans le cadre des établissements d’enseignement ou encore le système du Prêt entre Bibliothèques (PEB), comme le rappelait Philippe Masseron dans les colonnes du BBF :

Après la mise en œuvre du dispositif de gestion collective obligatoire de la reprographie, dans le cadre des actions conduites pour traiter la question des copies à usage pédagogique, le CFC va négocier des protocoles d’accord avec la Conférence des grandes écoles (pour les écoles d’ingénieurs) et avec la Conférence des présidents d’universités (CPU) pour les universités. Ces accords, comme tous les contrats passés avec des établissements d’enseignement, vont inclure tous les appareils de reprographie mis à disposition des élèves, des étudiants et des enseignants, et la copie dans les BU va ainsi être traitée. Elle l’est même encore plus, puisque l’accord avec la CPU incorpore les copies réalisées par ces mêmes bibliothèques au titre du prêt entre bibliothèques (PEB). Cet accord est particulièrement confortable pour les BU qui n’acquittent ainsi aucune redevance (le montant de la redevance établi par étudiant inclut toutes les copies réalisées) et n’effectuent pas de déclaration de copies (celles-ci sont uniquement réalisées par les centres de reprographie des universités).

Mais le scandale Refdoc montre les limites d’un tel système, dans lequel une société de gestion collective est appelée à jouer un rôle central, par le biais des contrats qu’elle élabore. La loi du 3 janvier 1995 montre également ses limites en matière de reproduction numérique, à tel point qu’utiliser un scanner en bibliothèque relève d’un véritable casse-tête ! Dans de nombreux pays, la question de la délivrance de copie d’articles n’est pas organisée de cette façon. C’est une exception au droit d’auteur qui sert de fondement à ces pratiques et les bibliothèques y jouent un rôle central. J’en avais parlé dans cet article consacré aux exceptions en faveur des bibliothèques dans le monde :

Les exceptions à des fins d’étude et de recherche

Ce type d’exception, le plus répandu dans le monde (74 cas), autorise les bibliothèques à réaliser des copies d’articles ou d’extraits d’œuvres pour les remettre à des usagers souhaitant les utiliser à des fins d’étude ou de recherche. Mais le rapport souligne la complexité et la lourdeur des mécanismes qui doivent prouver que les copies seront utilisées à de telles fins. Les exceptions restent encore souvent limitées à la remise de reproductions papier et rares sont les pays à avoir prévu la possibilité de réaliser des copies numériques (Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour).

Une nouvelle étape a été franchie cette année au Canada dans la mise en oeuvre de ce type de dispositifs d’exceptions. Une exception pédagogique et de recherche très large a en effet été votée, qui comporte des aspects relatifs à la fourniture de documents. J’en avais parlé ici :

Les bibliothèques, musées et services d’archives sont autorisés à remettre à un de leurs usagers la copie, y compris sous forme numérique d’un article, pour un usage à des fins d’études privées ou de recherche. Ils peuvent également envoyer ces reproductions sous forme numérique à l’usager d’un autre établissement (PEB numérique, à condition qu’il ne puisse en faire qu’une seule impression, qu’il ne la rediffuse pas à des tiers, et qu’il ne la conserve pas plus de 5 jours).

L’exception pédagogique et de recherche en France est terriblement mal conçue. Une façon d’éviter que des dérapages tels que ceux commis par l’INIST se reproduisent serait de la réformer pour y inclure la question de la fourniture de documents, sous forme papier et numérique. On passerait ainsi d’une logique commerciale à une logique de consécration d’un droit, au bénéfice des usagers des bibliothèques. Le problème, c’est qu’il ne semble pas que cette voie soit à l’étude. Au contraire, dans le cadre des travaux de la BSN (Bibliothèque Scientifique Numérique), c’est plutôt en s’appuyant partiellement sur Refdoc que l’on envisage de refondre le système du PEB, comme on peut le lire ici :

13. Concevoir un service unifié de diffusion à distance de documents numériques et papier(convergence des dispositifs de prêt et de commande de l’ABES et de l’INIST).

On frémit à la lecture de ces lignes et il faut espérer que l’Inistgate ouvrira d’urgence la porte à de nouvelles solutions !

Auteurs, faites respecter vos droits et défendez l’Open Access !

Vous l’aurez compris, l’affaire Refdoc soulève des questions préoccupantes. Les droits des auteurs sont bafoués à une échelle industrielle. Un établissement qui devrait agir pour la diffusion de la connaissance parasite des archives ouvertes pour gonfler le catalogue d’un service commercial. Le tout en faisant fi des condamnations en justice qui l’ont déjà frappé, comme si l’on pouvait « s’acheter » le droit de bafouer la loi !

Ces agissements appellent une réaction de la première communauté concernée : celles des auteurs dont les travaux sont ici indument exploitées. Il s’agit bien sûr des chercheurs, mais pas uniquement, vu l’ampleur du catalogue de l’INIST. Vérifiez en tapant votre nom dans le moteur de recherche de Refdoc après avoir lu ces lignes. Vous y trouverez peut-être certains de vos écrits ! Si c’est le cas, vous êtes fondés à agir, en demandant le retrait immédiat de vos articles à l’INIST.

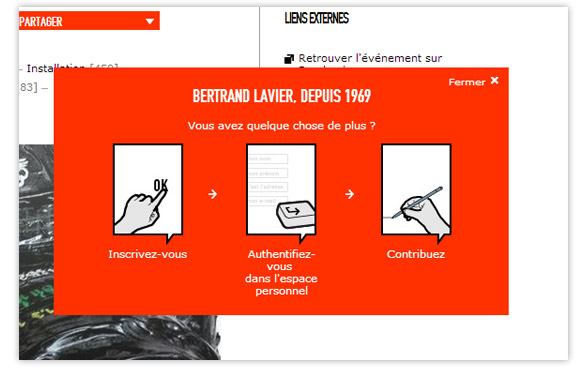

Pour faciliter cette démarche et lui donner davantage de visibilité, le collectif SavoirsCom1 a ouvert une pétition et mis en place sur son site un dispositif simple vous permettant d’envoyer directement un mail à l’INIST afin d’exiger le retrait de vos articles.

Si les pratiques dénoncées dans ce billet vous paraissent scandaleuses, n’hésitez pas à le faire. En tant qu’auteur, exigez le respect de vos droits et défendez l’Open Access !

Classé dans:CopyrightMadness : les délires du copyright Tagged: archives ouvertes, cnrs, inist, open access, recherche scientifique, refdoc, reproduction, reprographie