Vermeer au Louvre : une exposition qui bafoue vos droits !

dimanche 26 février 2017 à 17:17Le musée du Louvre est en train de s’attirer de plus en plus de critiques pour l’exposition « Vermeers et les maîtres de la peinture de genre« , et notamment la manière dont est gérée l’affluence impressionnante de visiteurs qui se pressent pour voir les douze toiles du maître de Delft. Même ceux qui prennent une réservation en ligne peuvent se voir contraints d’attendre pendant des heures et les témoignages s’accumulent sur l’impression d’être traités par le musée comme du bétail humain. Ce genre de situations soulèvent beaucoup de questions sur la dérive d’une certaine « culture-spectacle », qui semble plus soucieuse des questions de rentabilité financière que de l’accès aux Arts.

Mais plusieurs commentateurs ont également relevé qu’une interdiction complète de photographie est imposée aux visiteurs pour les deux expositions temporaires que l’on peut voir en ce moment au Louvre : celle sur Vermeer et celle sur le peintre Valentin de Boulogne. Voyez par exemple ce tweet d’Antoine Courtin :

La situation n’est à vrai dire pas propre au contexte de cette exposition Vermeer. Le Louvre fait en effet partie des musées qui autorisent les visiteurs à photographier les oeuvres figurant dans les collections permanentes (j’avais déjà consacré un billet à la question), mais pas dans les expositions temporaires. Il rejoint par là de nombreux établissements qui ont fixé des règles similaires, en entrouvrant seulement le droit à la photographie individuelle.

Il m’est déjà arrivé à plusieurs reprises de me retrouver confronté à ce genre d’interdictions lors d’une visite et de demander quel en était le fondement au personnel du musée. Généralement, on me répond que la règle est fixée par le règlement intérieur de l’établissement auquel je dois me plier en tant que visiteur et d’autres fois, on m’a indiqué que l’interdiction avait été en fait imposée par les prêteurs d’oeuvres figurant dans l’exposition et qu’une interdiction générale avait été mise en place pour faire respecter leur volonté.

Juridiquement, ces deux fondements invoqués m’ont toujours paru extrêmement fragiles. Or il se trouve que ces dernières semaines, un guide juridique « Photographier au musée » a été publié, qui examine dans le détail ces questions. Il a été produit par Pierre Noual, docteur en droit et diplômé en histoire de l’art, dont je tiens à saluer le travail de clarification effectué avec ce guide.

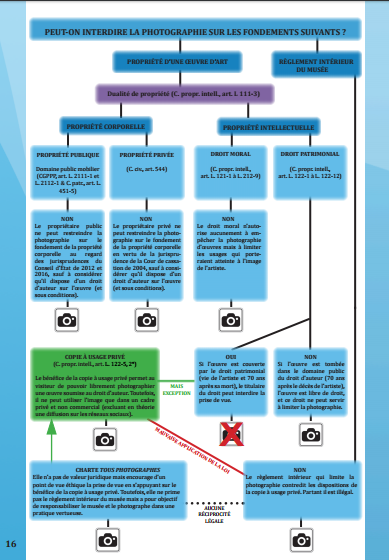

Il ressort de la lecture de ce document que l’exposition Vermeer au Louvre bafoue en réalité les droits des visiteurs en leur refusant la possibilité de prendre en photo les oeuvres exposées. Ni la propriété (publique ou privée) des supports des oeuvres, ni le règlement intérieur de l’établissement ne peuvent justifier valablement une telle restriction.

L’impossibilité d’invoquer la propriété des supports des oeuvres

Comme je le disais plus haut, les musées se dédouanent souvent sur les prêteurs des oeuvres qu’ils rassemblent dans leurs expositions pour justifier les interdictions de photographier. Mais Pierre Noual montre bien que ce prétexte est en réalité inopérant, en raison du principe d’indépendance des propriétés intellectuelle et matérielle :

[…] le prêteur privé qui entend inclure une clause restreignant la prise de vue est illégale puisqu’il ne dispose que d’une propriété corporelle ne lui octroyant aucun droit sur l’image de son bien. En revanche, s’il possède une propriété incorporelle, d’autres actions peuvent lui permettre de fonder son interdiction. Il y a là un travail d’éducation juridique envers les propriétaires privés que les musées doivent développer pour respecter le droit.

De surcroît remarquons que si le prêteur de l’œuvre est étranger, il ne peut valablement restreindre la photographie au sein de la convention de prêt puisque celle-ci est soumise à la loi française et se trouve donc soumise au raisonnement juridique précédent.

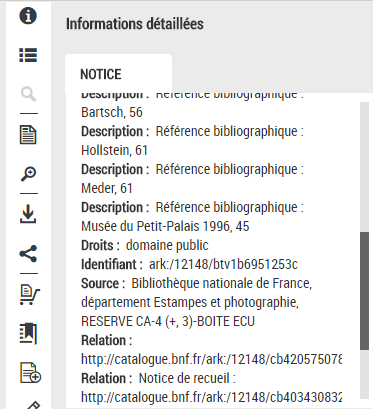

Pour ce qui est de cette exposition Vermeer, la question de la propriété incorporelle ne se pose pas, car les oeuvres présentées appartiennent toutes au domaine public et devaient donc pouvoir être reproduites librement. Le fait que des propriétaires privés possèdent les supports des oeuvres ne leur permet nullement de supprimer cette liberté.

Par ailleurs, Pierre Noual montre que la propriété publique ne peut pas non plus être invoquée pour interdire aux simples visiteurs de prendre en photo les tableaux. Le Louvre détient en effet plusieurs des toiles présentées dans l’exposition Vermeers et il s’est fait prêter d’autres oeuvres par des musées publics étrangers. En France, une jurisprudence du Conseil d’Etat, rappelée dans un arrêt rendu en décembre dernier (auquel j’ai consacré un billet sur ce blog), considère qu’un musée peut s’appuyer sur la propriété publique pour interdire à des professionnels de photographier des oeuvres. Mais il n’en est pas de même pour les simples visiteurs :

[…] depuis 2012, le Conseil d’État estime que « la prise de vues d’œuvres relevant d’un musée, à des fins de commercialisation doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d’obtenir une autorisation » (CE, 29 oct. 2012 ; CE, 23 déc. 2016).

[…] Dès lors, si un propriétaire public peut interdire la prise de vue de ses œuvres par un photographe professionnel dans un but commercial, rien n’est indiqué quant à une quelconque restriction pour l’usage privé – non commercial – du visiteur photographe. Au regard du droit positif et de la jurisprudence du Conseil d’État, une œuvre issue des collections d’un musée public ne peut se voir soumise à une interdiction de prise de vue à l’égard du visiteur-photographe. On ne comprend donc pas sur quel fondement de la propriété corporelle s’appuient les musées pour restreindre la photographie des œuvres au sein des expositions temporaires ou des espaces permanents.

De la même manière, si un musée public entend prêter une œuvre à une autre institution publique ou privée, il ne peut assortir sa convention de prêt d’une clause restreignant la prise de vue puisqu’il n’est qu’un propriétaire corporel dont les droits sont limités […].

L’impossibilité d’interdire la photographie par le biais du règlement intérieur

Si le droit de propriété sur les supports ne constitue pas un fondement sur lequel un musée peut s’appuyer pour instaurer une interdiction de photographier, il lui reste peut-être possible de s’appuyer sur son règlement intérieur. En entrant dans l’espace d’un musée, on se retrouve en effet soumis aux règles déterminées par ce règlement, mais celles-ci doivent respecter des conditions pour être valables. Or Pierre Noual montre bien qu’un musée n’a pas la faculté de restreindre le droit de photographier des oeuvres, y compris dans les espaces d’exposition temporaire :

Si nous avons vu que la restriction des prêteurs publics ou privés en raison de leur propriété corporelle ou incorporelle ne peut limiter la prise de vue, le règlement intérieur le pourrait-il ? En précisant que la photographie peut être interdite lors d’expositions temporaires, les musées ont tendance à entériner leur décision en invoquant le règlement intérieur du musée.

Cependant, cette disposition méconnaît les principes de la propriété intellectuelle car le règlement nierait à tout visiteur l’exception de la copie à usage privé. Aussi, cette disposition est illégale en raison de la hiérarchie des normes. En effet, un règlement intérieur qui fait une mauvaise application de la loi ne peut primer celle-ci.

C’est pourquoi, le visiteur pourrait ainsi actionner les juridictions administratives et attaquer ce règlement intérieur – puisqu’il lui est opposable – afin que les dispositions légales de la propriété intellectuelle soient respectées et appliquées dans l’enceinte du musée.

Ce passage du guide se réfère au cas où des visiteurs voudraient photographier des oeuvres encore protégées par le droit d’auteur, ce qu’ils peuvent faire sur le fondement de l’exception de copie privée (à condition d’en respecter les conditions). Mais il vaut aussi a fortiori pour une exposition comme celles des oeuvres de Vermeer au Louvre, car celles-ci appartiennent au domaine public et on devrait donc pouvoir les photographier librement, sans même avoir à recourir à une exception au droit d’auteur.

Pierre Noual conclut son analyse sur les règlements intérieurs en faisant remarquer que le seul motif légitime que les musées pourraient invoquer est celui de la sécurité des oeuvres (qui leur permet d’interdire par exemple les photos avec flash pour des raisons de conservation). Mais il ne lui paraît pas recevable qu’un musée puisse invoquer le « confort de visite » ou la « tranquillité » pour justifier une interdiction de photographier :

De fait, le simple visiteur-photographe qui tient son appareil photo dans la main ne peut porter volontairement atteinte à une œuvre. Cela s’expliquerait davantage par une mauvaise régulation du public par le musée incapable de protéger ses œuvres.

Photographier quand même, malgré les interdictions ?

En réalité (comme cela fait plusieurs années que des militants le revendiquent auprès des autorités), il n’existe aucun fondement juridique valable sur lequel un musée pourrait s’appuyer pour interdire la photographie à ses visiteurs (voir l’excellent schéma ci-dessous que Pierre Noual a inséré dans son guide pour synthétiser ses analyses).

Les musées comme le Louvre, qui continuent à le faire, sont donc purement et simplement dans l’arbitraire administratif. La question qui se pose est de savoir ce que l’on risque à enfreindre ces interdictions et à prendre quand même les oeuvres en fonction pour exercer son droit légitime.

Là encore, le guide Pierre Noual s’avère très utile, car il montre qu’un musée dispose en réalité d’une marge de manoeuvre très limitée, même quand un visiteur enfreint le règlement intérieur :

Le règlement intérieur précise généralement que « sa non-application expose les contrevenants à l’expulsion de l’établissement et le cas échéant à des poursuites judiciaires ». Or, l’infraction au règlement intérieur est contraventionnelle – et non pénale. Aussi il conviendrait de faire constater cette infraction par des agents assermentés (police nationale et gendarmerie), ce que ne sont pas les agents de sécurité et surveillance des musées. Aujourd’hui, il semble qu’aucune procédure n’ait été mise en place par les musées. Si celle-ci venait un jour à être instaurée, il serait également possible de s’interroger sur sa conformité au regard des droits individuels des visiteurs.

De manière pratique pour tenter de dissuader la prise de vue, les agents ne peuvent pas demander à un visiteur de voir ses papiers d’identité car seul les agents assermentés sont habilités à procéder à un contrôle d’identité, tout autant qu’ils ne peuvent pas retenir le visiteur-photographe puisqu’il ne commet pas un flagrant délit au règlement intérieur (il s’agit d’une contravention). Si les agents retenaient le visiteur-photographe dans l’enceinte du musée, ce flagrant délit ne serait pas justifié et ce dernier pourrait porter plainte puisqu’il y aurait eu atteinte à sa liberté de circulation selon l’article 73 du code de procédure pénale.

De la même manière, les agents ne peuvent ni prendre de force l’appareil photographique ni demander à supprimer ou à voir les clichés d’œuvres qui ont été pris : il s’agit d’un acte de violence contre lequel le visiteur peut porter plainte.

Ce sont donc en réalité les musées qui se trouvent dans une situation délicate et qui risquent assez gros en imposant des restrictions à la liberté de photographier, au-delà de ce que leurs pouvoirs leur permettre.

Un cas flagrant d’enclosure publique

Au vu de ce qui précède, on peut donc conseiller aux visiteurs de l’exposition Vermeer, qui auront payé 15 euros (ou 17 même en réservant en ligne) et fait des heures de queue d’attente, de ne pas se laisser démonter et de photographier les chefs-d’oeuvre qu’ils y verront, car cela revient pour eux à exercer un droit légitime dont les musées ne devraient pas pouvoir les dépouiller impunément.

On notera également que si les droits du public sont bafoués sur place, ils le sont également en ligne, puisque ni le Louvre, ni la Réunion des Musées Nationaux, ne mettent à disposition sur leurs sites des reproductions en Haute Définition des oeuvres, librement réutilisables. On n’a droit qu’à des images de mauvaise qualité et copyrightées, à la différence de ce que pratique le Rijksmuseum d’Amsterdam par exemple, qui propose des reproductions HD sous CC0 sur son site.

Et telle est d’ailleurs la morale que l’on pourrait retenir de cette exposition. Les deux versions du tableau L’astronome/Le Géographe de Vermeer y sont présentées ensemble pour la première fois. Celle du Rijksmuseum est bien devenue un bien commun de la connaissance, grâce à la politique d’ouverture de l’établissement. Au contraire, celle du Louvre est « séquestrée », physiquement et numériquement, ce qui nous montre que les enclosures peuvent être le fait des établissements publics autant que du secteur privé.

***

En 2014, le Ministère de la Culture a pourtant publié une charte « Tous photographes ! » qui recommandait aux musées de faire évoluer leurs règlements en faveur de la photographie individuelle, mais ce document n’est toujours pas respecté. Une mission « Musées du 21ème » a été lancée en mai dernier par le Ministère de la Culture, qui devrait être un endroit où ce type d’enjeux liées aux droits du public et à la politique de diffusion des établissements sont discutés. On y parle notamment de musée « éthique, citoyen, inclusif et collaboratif ». Mais les membres de cette mission sont en réalité quasi-uniquement des directeurs de grands établissements et il y a fort peu de chances que la question des droits du public sur la Culture y soit abordée impartialement par un tel aréopage…

PS : suite à la publication de ce billets, plusieurs personnes m’ont écrit pour signaler qu’elles avaient été violemment prises à partie par les vigiles de l’exposition Vermeer qui font appliquer l’interdiction de photographier et vont jusqu’à exiger que les personnes effacent les images. Tout ceci est grossièrement illégal.

Classé dans:Bibliothèques, musées et autres établissements culturels Tagged: Domaine public, Louvre, musées, photographie, Vermeer