Crowdfunding sans licences libres = piège à gogos ?

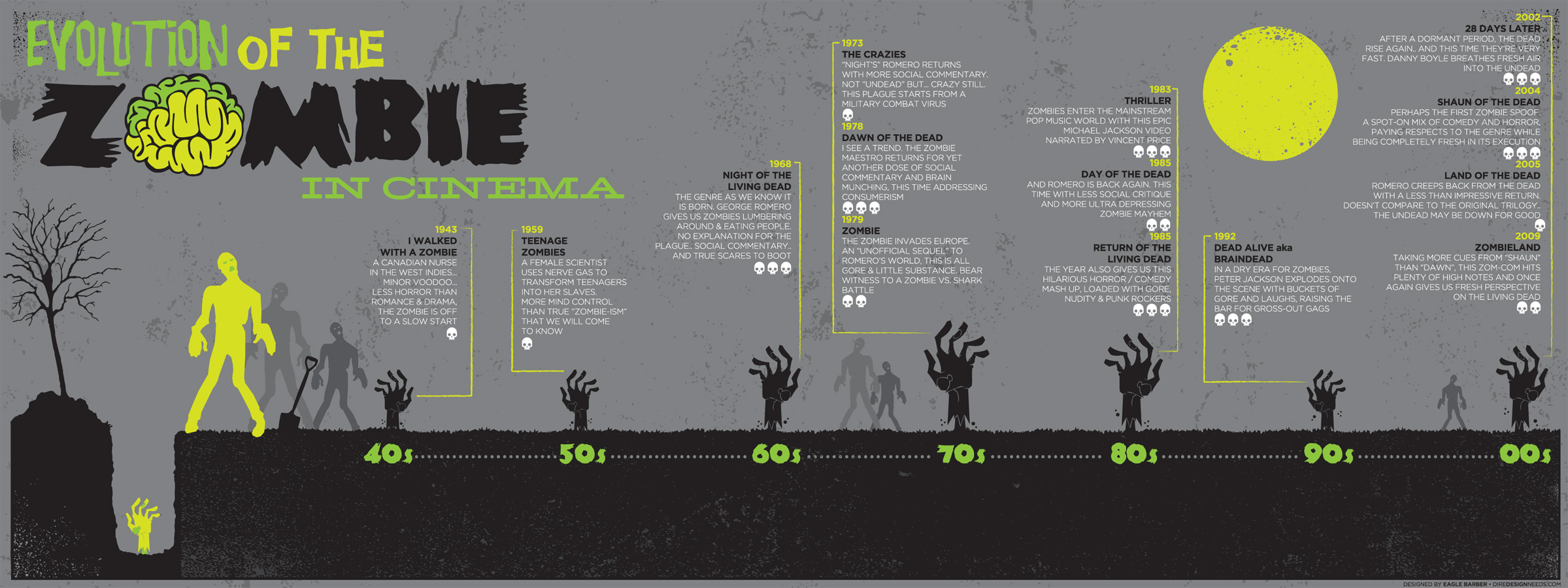

vendredi 10 janvier 2014 à 08:00J’ai déjà écrit à plusieurs reprises sur le financement participatif (crowdfunding), notamment pour montrer qu’il pouvait constituer un modèle économique intéressant pour financer la création d’oeuvres placées sous licences libres ou de libre diffusion. Le financement en amont permet en effet de lever tout ou partie de la réservation des droits, le créateur s’engageant à mettre en partage son oeuvre si l’opération est réussie. C’est un modèle équitable où le public reçoit en retour de ce qu’il donne et on trouve déjà des cas extrêmement intéressants d’articulation entre les licences Creatives Commons et des plateformes de crowdfunding comme Kickstarter ou Ulule.

Le crowdfunding connaît par ailleurs un véritable essor en ce moment. Kickstarter vient encore d’enregistrer une nouvelle année record aux États-Unis et le décollage paraît également se manifester en France, à tel point que le gouvernement envisage un encadrement législatif du financement participatif. Mais j’ai vu passer ces derniers temps un certain nombre d’exemples qui me font m’interroger sur les liens entre le crowdfunding, le droit d’auteur et les licences libres, dans le cadre de la production d’oeuvres de type livres, films, musique, jeux vidéos et autres créations culturelles. Certes le crowdfunding est intéressant pour financer des oeuvres libres, mais est-il à l’inverse logique, ou du moins équitable, qu’une oeuvre financée grâce aux dons du public soit ensuite diffusée de manière propriétaire sous un régime de "copyright : tous droits réservés" ? N’y a-t-il pas là une sorte de perversion de ce système, si ce n’est même d’arnaque fondamentale, dans la mesure où la notion de risque financier associée à la création s’estompe et parfois même disparaît complètement ?

Ce sont des questions qui méritent à mon sens d’être posées.

L’information qui m’a fait tiquer à propos du crowdfunding est celle du succès considérable de la campagne de financement du film "Veronica mars" sur la plateforme Kickstarter. L’opération a permis de lever près de 6 millions de dollars auprès d’une communauté de fans qui souhaitaient voir cette héroïne revivre sous forme de film, alors que la chaîne The CW avait décidé en 2007 de mettre fin à la série la mettant en scène. Grâce à cette manne, un film a pu être produit et il sortira aux États-Unis en mars prochain.

Jusque là, on pourrait penser qu’il s’agit d’une belle histoire. Mais ce film n’a rien d’une production indépendante. C’est Warner Bros qui est aux commandes du projet et les fans qui ont très largement contribué à ce qu’il se concrétise vont devoir payer pour voir le film en salle ou ensuite sur Internet. Sollicité en amont du processus de création, le public le sera aussi en aval lors de la diffusion. Et pire encore, les fans français devront se contenter d’une sortie en VOD, Warner Bros. ne voulant pas "prendre le risque" de faire paraître en salle le film dans un pays où Veronica Mars est peu connue. Mais où est la prise de risque puisque le financement a déjà été assuré en amont ? Par ailleurs, le film sortira sous copyright, aussi propriétaire que toutes les oeuvres produites par la Warner. Il ne sera pas partageable en ligne et restera protégé pendant des décennies.

Ce qui me paraît assez dérisoire dans ce type de processus, c’est le "miroir aux alouettes " constitué par les contreparties offertes aux contributeurs en échange de leurs dons, détaillées ici par Numerama :

Alors qu’il demandait "seulement" 2 millions de dollars, Thomas a obtenu 5,7 millions de dollars de la part des 91 600 internautes qui pouvaient précommander un tshirt de Veronica Mars, une copie du script, une copie téléchargeable du film (quelques jours après la sortie en salle), une entrée à une conférence dédiée aux fans, une vidéo personnalisée enregistrée par un acteur de son choix, ou encore un accès au tournage.

Les plus généreux (8 000 dollars de "don") pouvaient aussi choisir le nom d’un personnage du film, être figurant dans une scène, et déjeuner avec l’équipe du film. Pour 10 000 dollars, un donateur a même pu jouer une scène avec une ligne de dialogue à dire, dans laquelle il (ou elle) incarne un serveur apportant l’addition au couple formé par Veronica Mars et son petit ami.

Aucun des internautes-contributeurs ne sera cependant intéressé financièrement au succès du film.

Il existe en effet des formes de financement participatif où les contributeurs deviennent véritablement co-producteurs et acquièrent des parts dans le projet, avec un retour financier au cas où des bénéfices seraient réalisés (MyMajorCompany ou TousCoProd en France). Dans ce cas, on reste dans un schéma de prise de risque relativement classique. Mais lorsque l’on est dans une logique de dons, les contreparties apparaissent plutôt comme de la "verroterie", destinée à satisfaire l’égo des individus, mais qui "dupe" littéralement le public d’un point de vue collectif, puisque l’oeuvre reste verrouillée.

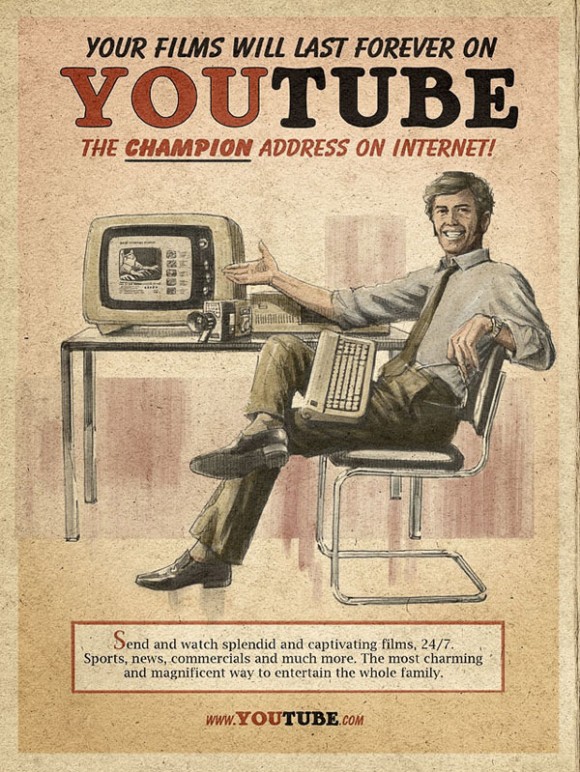

J’avoue que cette question du caractère équitable du financement participatif m’a aussi traversé l’esprit à propos du plus gros succès français en la matière : l’adaptation en films de la websérie "Noob", qui est parvenue à lever plus 680 000 euros sur la plateforme Ulule. Voilà typiquement le cas d’une oeuvre diffusée à l’origine en ligne sur YouTube dans un cadre amateur, qui aura été littéralement portée par sa communauté de fans pour atteindre une nouvelle étape. Mais au final, les trois films prévus suite à l’opération resteront sous un régime classique de droit d’auteur, sans que le public obtienne un juste retour.

Dans le domaine de la production de films ou de musique, comme dans celui de l’édition de livres, la protection au titre de la propriété intellectuelle est en partie liée dans sa légitimité au fait qu’un risque économique soit assumé par un acteur pour que l’oeuvre advienne à l’existence. Avec le crowdfunding, on n’est pas en présence d’oeuvres "à compte d’auteur", mais d’oeuvres "à compte du public". Et il paraît incohérent que les créations, au terme des opérations de crowdfunding réussies, rentrent comme les autres dans une logique propriétaire.

A titre de contre-exemple dans le domaine du cinéma, je voudrais citer à nouveau l’exemple du film Le Cosmonaute du producteur espagnol Riot Cinema, paru l’an dernier.

Financé en partie par le biais du crowdfunding, ce film a été diffusé dès sa sortie directement en ligne sous licence Creative Commons et les créateurs de cette oeuvre avaient nettement pour intention que les droits du public, parce qu’il avait participé au financement de l’oeuvre, devaient être élargis en retour :

Nous croyons que notre public/nos utilisateurs/nos fans devraient avoir le droit :

- D’être en mesure de décider quand, comment et où ils veulent voir le film ;

- D’avoir au moins une option pour le regarder gratuitement (pour leur laisser décider par eux-mêmes si cela vaut la peine de payer pour cela ou non) ;

- De pouvoir le partager avec leurs amis et le copier autant de fois qu’ils le voudront ;

- De pouvoir le projeter en public avec des gens qu’ils connaissent ou d’autres personnes ;

- De pouvoir le modifier s’ils le souhaitent, créer leurs propres versions, de nouvelles narrations et d’autres projets à partir d’éléments du film.

Le Cosmonaute prouve d’ailleurs que les choses peuvent ne pas être toute noires ou toute blanches. Le film a été financé seulement en partie par du crowdfunding sous forme de dons. Les internautes pouvaient aussi prendre des parts dans la production avec intéressement à partir d’un certain seuil versé et, grâce à la réservation de l’usage commercial (licence CC-BY-NC-SA), Riot Cinema n’a pas renoncé à la diffusion en salle de cinéma ou sur les chaînes de télé, ni à vendre des produits dérivés tirés de l’univers du film. Il n’en reste pas moins que ce modèle économique hybride fait une large place aux droits du public et au partage.

Malgré ces potentialités, des informations qui ont circulé ces derniers jours me font hélas penser que l’on risque d’assister de plus en plus à une dérive "propriétaire" du crowdfunding. Le rapport Bonnell est en effet paru hier, portant sur la question du financement du cinéma français, très attendu après les polémiques allumées l’an dernier par Vincent Malaval à propos des dysfonctionnement de la filière. Or parmi les 50 mesures avancées, l’une d’elles recommande de faciliter le recours au financement participatif (sans rien dire bien entendu des licences libres, à cet endroit ou à un autre). Mais dans le même temps, une autre étude réalisée par BFM Business a révélé une information assez sidérante : seulement un film français sur 10 aurait été rentable en 2013. J’avoue avoir été frappé par ce chiffre, car cela signifie dans une certaine mesure que 90% du cinéma français n’a tout simplement pas de modèle économique viable… Il est clair que ce qui fait tenir le cinéma dans ce pays, ce sont avant tout les subventions massives d’argent public et les redirections de taxes diverses et variées que reçoit ce secteur très protégé. Mais cela veut aussi que le modèle classique du droit d’auteur en réalité N’EST PAS un modèle économique, malgré le discours sans cesse rebattu qu’il est indispensable que la protection du droit d’auteur soit maximale pour permettre le financement de la création. Le rapport Bonnell a même le culot de recommander encore un surcroît de mesures répressives du partage en ligne…

J’ai souvent entendu dire que la faiblesse de la Culture libre était de ne pas permettre de rémunérer les créateurs. Mais la vraie différence entre le cinéma libre et le cinéma propriétaire tient au fait que les subventions pleuvent sur le second, alors que le premier doit trouver ses financements à partir de zéro. Dans ce contexte, voir le rapport Bonnell recommander le recours au crowdfunding me paraît assez cocasse, surtout si l’appel au public se traduit par des films cadenassés par le droit d’auteur. Et plus largement, on devrait même se demander s’il ne serait pas justice qu’un secteur aussi dépendant de l’argent public que le cinéma français aboutisse au moins en partie à des oeuvres placées sous licences ouvertes ! Ce serait logique et légitime qu’une filière spéciale au CNC par exemple soit dédiée au soutien du cinéma libre.

Un dessin qui vaut mieux qu’un long discours : le financement du cinéma en France…

Pour revenir au crowdfunding, j’ai également relevé cette semaine le beau billet de Jean-Noël Lafarge sur son blog, intitulé "pourquoi donner". Grand adepte du financement participatif, il y explique que le crowdfunding correspond pour lui à une forme de consommation éthique, lui permettant de soutenir des projets incarnant des valeurs qu’il souhaite défendre :

Chaque fois que l’on achète un poireau ou un céleri au maraîcher-producteur qui fait pousser ses légumes à dix kilomètres (j’en ai un comme ça), on échappe au circuit complexe de la grande distribution, à son impact écologique et au coût social souvent exorbitant de ses bas prix. Quand on donne dix euros à un ami d’ami qui monte sa petite boite, on réduit la puissance de grosses sociétés, et on participe au succès de quelqu’un qui viendra peut-être nous aider le jour où nous aussi nous aurons un projet. Faire un don à une société qui développe les logiciels libres que nous utilisons chaque jour, c’est aussi un moyen de leur permettre de vivre et de prospérer, non pas au sein du contexte commercial concurrentiel auquel ils veulent échapper, mais dans l’intérêt des utilisateurs. Chaque fois qu’on investit dans quelque chose que l’on trouve bien, on améliore le monde.

Dans le domaine de la création d’oeuvres culturelles, il me semble essentiel de faire le lien entre le crowdfunding et les licences libres, sous peine que l’apparente générosité de la démarche ne se transforme en un véritable piège à gogos, permettant au système de perdurer avec tous ses défauts. Le public a des droits culturels qui devraient être reconnus de manière générale par la législation. A fortiori lorsqu’il est sollicité en amont pour participer au financement des oeuvres, une ouverture devrait être mise en place pour rendre au public ce qui lui revient, et pas seulement sous la forme de quelques récompenses "gadgets" à destination des individus…

Pour terminer ce billet, je voudrais vous inciter à donner pour deux projets intéressants qui s’inscrivent dans des rapports équitables entre les créateurs et leur public.

Le premier est celui des manuels scolaires sous Creative Commons de Yann Houry, professeur de français, qu’il diffuse gratuitement sur son site "Ralentir Travaux". Ayant choisi à l’origine une licence Creative Commons comportant une clause NC (Pas d’usage commercial), Yann a décidé à présent d’aller plus loin dans le sens de l’ouverture en faisant passer ces manuels de français sous la licence libre CC-BY-SA. Mais il a besoin pour continuer à produire des contenus de qualité de renouveler son matériel informatique et il a lancé à cette fin un appel aux dons. Vous pouvez d’ores et déjà donner sur le site, mais un projet de crowdfunding sur une plateforme spécialisée est visiblement en cours de lancement. A suivre !

Le second projet que je vous recommanderai de soutenir est celui de l’auteur de nouvelles fantastiques Neil Jomunsi. Celui-ci s’est lancé le défi un peu fou d’écrire une nouvelle chaque semaine pendant un an, soit 52 pièces au final. Intitulé "Projet Bradbury" en hommage à l’auteur des Chroniques martiennes, le projet de Neil peut être suivi au jour le jour sur un site hébergé par Actualitté. Neil vend ses nouvelles sur différentes plateformes et il propose aussi une souscription de 40 euros pour s’abonner à l’ensemble du projet et recevoir un texte toutes les semaines. Ce qui est très intéressant dans sa démarche, c’est que bien que s’inscrivant à l’origine dans le cadre du "copyright : tous droits réservés", Neil en est venu au fil des semaines à réfléchir sur le partage et sur son propre modèle économique, pour placer son projet sous licence Creative Commons (CC-BY-NC-ND). L’expérience change à présent de nature pour s’inscrire dans la mouvance de la Culture libre. Il ne s’agit pas à proprement parler de crowdfunding, mais je vous incite vivement à soutenir cet auteur en souscrivant un abonnement. Vous ne le regretterez pas, car ces nouvelles sont excellentes et sa plume ne fait que gagner en qualité à mesure que le projet avance.

Je soutiens ces deux projets, car je pense comme Jean-Noël Lafarge qu’il importe en matière culturelle de "voter avec notre porte-monnaie". A vous de jouer également ! Mais n’oubliez pas la prochaine fois que vous participerez à une opération de crowdfunding de vous demander si les droits du public sont bien respectés ou si on est en train de vous prendre pour des gogos !

Classé dans:Alternatives : Copyleft et Culture Libre, Modèles économiques/Modèles juridiques Tagged: cinéma, Creative Commons, crowdfunding, dons, kickstarter, licences libres, livres, modèles économiques, noob, partage, public, ulule, veronica mars

![]()