Un rapport de l’ONU pour repenser les liens entre droit d’auteur et droits de l’Homme

samedi 21 février 2015 à 14:34Cette semaine, Farida Shaheed, sociologue pakistanaise et rapporteure spéciale à l’ONU pour les droits culturels, a remis un rapport au Conseil des Droits de l’Homme de l’organisation, intitulé « Politiques en matière de droit d’auteur et de droit à la science et à la culture« . Ce texte (disponible en français) est particulièrement intéressant par la manière dont il invite à repenser le lien entre le droit d’auteur et les droits de l’Homme. Il revêt même à mon sens une singulière importance, à un moment où un débat très vif a lieu au niveau du Parlement européen autour du rapport de l’eurodéputé Julia Reda sur la question du rééquilibrage du droit d’auteur.

J’ai déjà écrit plusieurs fois sur ce blog pour interroger les liens entre le droit d’auteur et les droits de l’Homme (ici ou là, par exemple), mais le rapport de Farida Shaheed constitue l’un des textes les plus remarquables qu’il m’ait été donné de lire en faveur de la consécration de droits culturels positifs au profit des individus. Il a de plus l’immense mérite de ne pas opposer les auteurs d’un côté et le public de l’autre, mais de démontrer qu’il est possible d’arriver à une synthèse vertueuse entre « la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs » et le « droit du public de bénéficier de la créativité scientifique et culturelle« .

Une telle approche mérite d’être connue et diffusée largement, surtout en France, où les conceptions autour du droit d’auteur tendent de plus en plus à perdre de vue cet impératif majeur d’équilibre.

Quels rapports entre droit d’auteur, droit à la culture et droits de l’Homme ?

Le rapport commence par rappeler qu’en même temps que le droit d’auteur, les grands textes internationaux relatifs aux droits de l’Homme consacrent un droit à la culture et à la science. C’est le cas notamment de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, qui à son article 27, prévoit concomitamment le droit de toute personne :

1) « de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent » ;

2) « à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ».

A partir de ce constat, le rapport prend par contre très rapidement ses distances par rapport au concept de « propriété intellectuelle« , même si celui-ci est reconnu au niveau international. Farida Shaheed introduit notamment une réserve quant à l’affirmation selon laquelle les droits de propriété intellectuelle seraient des droits de l’Homme, rappelant que seulement certaines des composantes de ce qui a été absorbé au fil du temps au sein du conglomérat « propriété intellectuelle » méritent cette dignité :

On affirme parfois que les droits de propriété intellectuelle sont des droits de l’homme […] Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a souligné que cette affirmation est fausse et induit en erreur. Certains éléments de la protection de la propriété intellectuelle sont effectivement nécessaires – ou, du moins, fortement encouragés – […] D’autres éléments de la législation contemporaine en matière de propriété intellectuelle vont au-delà de ce que le droit à la protection de la paternité de l’oeuvre exige, et peuvent même être incompatibles avec le droit à la science et à la culture.

Farida Shaheed pointe ici à juste titre les tensions qui naissent en termes de droits fondamentaux lorsque l’on appréhende la culture et la connaissance à travers le prisme de la propriété. Elle rappelle par exemple à propos de la production du savoir scientifique que les États « devraient s’abstenir de promouvoir la privatisation de la connaissance à un point qui prive les individus de participer à la vie culturelle et de bénéficier des fruits du progrès de la science« .

Distinguer les droits des auteurs de ceux des intermédiaires

Plus loin, elle rappelle également qu’une distinction très nette doit être faite entre la reconnaissance du droit d’auteur comme un droit de l’homme au bénéfice des individus et des droits dont peuvent bénéficier des intermédiaires comme les sociétés de gestion collective (type SACEM, SACD, etc.) ou les entités commerciales telles que les éditeurs ou les producteurs :

Une distinction importante doit être faite entre les auteurs humains et les sociétés titulaires de droits […] Leurs intérêts économiques ne sont pas couverts par le champ d’application des droits de l’homme. De ce point de vue, les politiques relatives au droit d’auteur et les pratiques des sociétés dans ce domaine doivent être jugées à la manière dont elles servent les intérêts des auteurs, et à l’aune de l’intérêt suscité chez le public pour participer à la vie culturelle.

Les sociétés titulaires de droits, disposant d’énormes ressources financières et de savoir-faire professionnel, sont généralement mieux placées pour influer sur l’élaboration de politiques dans le domaine des droits d’auteur, et peuvent même prétendre parler au nom des auteurs dans les débats en la matière. Malheureusement, les intérêts matériels des sociétés titulaires de droits ne correspondent pas toujours à ceux des auteurs.

Le rapport poursuit en rappelant l’importance de protéger les intérêts des auteurs dans leurs rapports avec ces intermédiaires, notamment pour leur permettre de conserver leur droit moral et pour éviter que « les entreprises tirent parti de leur position de force pour accaparer la plus grande part des profits générés par l’exploitation« .

Ces précisions sont particulièrement salutaires à rappeler. Elles ont le mérite de nous dire que oui, le droit d’auteur est bien un droit de l’Homme – et il est essentiel que ce soit le cas – mais à condition de le comprendre comme la protection d' »intérêts moraux et matériels » appartenant des auteurs personnes physiques et de reconnaître un droit à la culture et à la science revêtu d’une égale dignité (dont les créateurs sont aussi les bénéficiaires, comme le public).

Renforcer ou rééquilibrer la propriété intellectuelle pour le bénéfice des auteurs ?

Le rapport poursuit en critiquant l’idée selon laquelle le renforcement de la « propriété intellectuelle », constamment demandé par les sociétés de gestion de droits appuyées par les gouvernements, est forcément bénéfique aux auteurs :

La conception d’une loi sur la propriété intellectuelle visant à promouvoir les intérêts matériels des auteurs doit être nuancée. Le « renforcement » de la protection des droits d’auteur ne fera pas nécessairement progresser les intérêts matériels des créateurs. Les exceptions et les limitations contribuent souvent à promouvoir ces intérêts en offrant des possibilités de revenus grâce aux licences légales ou la possibilité de s’appuyer en partie sur le travail d’autres artistes pour réaliser une nouvelle œuvre ou une nouvelle interprétation. Il est essentiel de trouver un juste équilibre car les règles relatives au droit d’auteur représentent à la fois une aide et une contrainte.

Le rapport rappelle aussi très utilement que la protection des « intérêts matériels des auteurs » passe en réalité par un ensemble de facteurs bien plus larges que les seuls revenus tirés du droit d’auteur. Les politiques publiques doivent aussi agir sur d’autres leviers tout aussi importants pour garantir aux créateurs la possibilité de produire des œuvres dans de bonnes conditions :

Les sources de revenus des artistes peuvent être étoffés, par exemple par l’instauration d’un salaire minimum, par le renforcement de leur pouvoir de négociation collective, la mise en place de garanties en matière de sécurité sociale, un soutien budgétaire pour les arts et l’adoption de mesures concernant l’éducation artistique, les achats des bibliothèques et les politiques d’immigration et de visa, et des mesures visant à promouvoir le tourisme culturel. Il convient de considérer les législations sur le droit d’auteur comme entrant dans un ensemble plus vaste de politiques destinées à promouvoir la culture et le droit à la science et à la culture.

Sur la base de ce raisonnement, Farida Shaheed estime que l’urgence réside aujourd’hui dans la « promotion de la participation à la vie culturelle » du plus grand nombre, par le biais des « exceptions et limitations« .

Mimi and Eunice. Par Nina Paley. Copyheart. Please Copy and Share.

Promouvoir la participation active à la vie culturelle et scientifique grâce aux exceptions

C’est là où l’on rentre dans la partie des préconisations concrètes du rapport et il est frappant de voir combien ces dernières sont proches de celles émises par Julia Reda dans le sien. Farida Shaheed commence par désamorcer l’idée selon laquelle les exceptions seraient en contradiction avec les intérêts des auteurs. Elle rappelle notamment que des exceptions comme la citation ou la parodie sont indispensables pour « promouvoir une créativité nouvelle« , en appelant à ce que les législations reconnaissent les pratiques « d’appropriation » et la possibilité de « s’inspirer de façon reconnue d’oeuvres artistiques existantes de façon à exprimer quelque chose de nouveau et de différent« , ce qui renvoie aux pratiques transformatives (mashup, remix, fanfictions, détournements, etc.).

Le rapport rappelle l’importance des exceptions au droit d’auteur dans des domaines comme l’éducation et la recherche, dans l’accès à la culture pour les handicapés ou pour la préservation du patrimoine à travers l’action des bibliothèques. Mais il constate aussi qu’actuellement au niveau du droit international, c’est surtout la protection de la « propriété intellectuelle » qui fait l’objet de l’action des États (même si l’OMPI a entamé des travaux sur les exceptions). Il appelle donc à rééquilibrer le processus dans le cadre de l’OMPI établissant « une liste de bases d’exceptions et limitations minimales nécessaires« . Fahida Shaheed demande également à ce que les États conservent un système souple qui n’empêche pas l’introduction de nouvelles exceptions et pour cela, elle recommande d’adopter une interprétation ouverte du fameux « test en trois étapes », actuellement utilisé comme un couperet pour verrouiller l’évolution du système.

Concernant le point de savoir si les exceptions et limitations doivent nécessairement faire l’objet d’une compensation financière, le rapport adopte une réponse nuancée. Il reconnaît que dans certaines situations, il est plus opportun pour promouvoir la participation à la vie culturelle d’instaurer des exceptions gratuites. Cette vision est importante, car elle rompt avec l’approche qui tend à considérer tout usage comme un préjudice causé à l’auteur et devant être réparé. Notamment, Fahida Shaheed précise que :

S’il est vrai que le droit à la protection de la paternité de l’oeuvre peut être interprété comme exigeant une rémunération équitable dans tous les cas, dans de nombreux contextes il est important et plus approprié de préserver l’utilisation non rémunérée des oeuvres protégées, notamment dans les pays en développement. On peut citer à titre d’exemple les exceptions prévues pour les bibliothèques gratuites, les représentations théâtrales gratuites dans les établissements scolaires, les activités et initiatives artistiques à but non lucratif destinées à favoriser l’accès des personnes à revenus limités aux oeuvres artistiques.

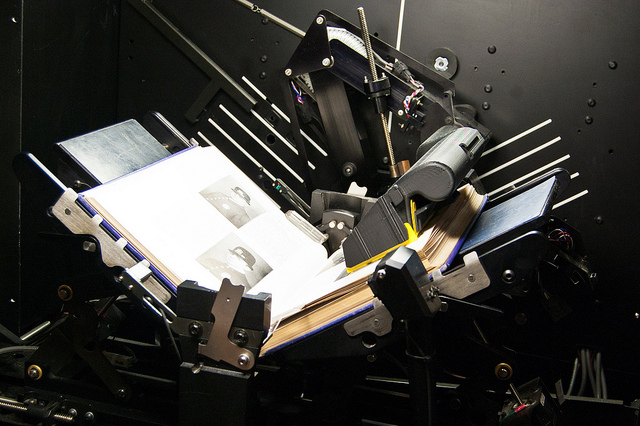

Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, le rapport insiste sur l’importance des licences libres dans la promotion de la participation à la vie culturelle. Il recommande que les Etats soutiennent la production d’œuvres sous licences libres en les subventionnant par le biais de « l’octroi de bourses pour la production d’oeuvres en accès libre » ou « la production de ressources éducatives ouvertes ». Pour faire progresser le « droit à la science », le rapport pointe la nécessité de développer le Libre Access (Open Accès) aux résultats de la recherche scientifique, en le liant étroitement avec le fait que ces contenus soient placées sous licence libre et rendus ainsi réutilisables le plus largement possible.

Sortir enfin du lavage de cerveaux en matière de droit d’auteur

Ce qui est frappant en lisant ce rapport, c’est de voir à quel point il tranche d’un côté avec le discours dominant en France sur le droit d’auteur, mais combien au contraire, il est proche des recommandations du rapport Reda sur l’évolution de la réglementation en Europe. Les propositions de l’eurodéputée ont suscité un véritable pilonnage en règle, à la fois de la part des représentants des sociétés d’auteurs françaises, mais aussi du gouvernement. On a accusé Julia Reda d’avoir produit un rapport « idéologique » cherchant à « détruire le droit d’auteur » et on a cherché constamment à instrumentaliser son appartenance au Parti Pirate pour la décrédibiliser.

Mais pourtant sur le fond, ce que préconise Julia Reda converge avec les recommandations de Farida Shaheed, rapporteure spéciale auprès du Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, qui a consulté plus d’une quarantaine de spécialistes de la question avant de remettre son rapport. Difficile cette fois avec elle d’invoquer une affreuse Pirate, comme Fleur Pellerin s’est elle-même permise de le faire, à propos de Julia Reda ! La question du rééquilibrage du système, notamment par la consécration de droits culturels positifs au profit des individus est un sujet central et seuls les tenants d’un maximalisme insupportable de la propriété intellectuelle cherchent à étouffer ce débat.

La manière dont Farida Shaheed propose une relecture du droit d’auteur à travers le prisme des droits de l’Homme permet de se rendre compte à quel point nous subissons en France un véritable lavage de cerveaux sur ce sujet. Le discours maximaliste, martelé par les sociétés de gestion collective, a été entièrement repris par le gouvernement, comme il l’a montré dans sa propre réaction au rapport Reda. Il est aussi alimenté par tout un ensemble de professeurs de droit et de juristes, qui ont objectivement intérêt à la fermeture du système. Mais plus grave encore, ce discours est aussi intériorisé par la plupart des représentants des auteurs. On peut le voir cette semaine encore, avec la publication par le SELF (Syndicat des Auteurs de Langue Française) d’une lettre à Julia Reda dans laquelle le principe même des exceptions au droit d’auteur (y compris pédagogique) est remis en question, tout comme l’existence du domaine public !

S’opposant au rapport de Julia Reda, on trouve aussi au niveau européen quelqu’un comme l’eurodéputé français Jean-Marie Cavada, dont les positions reviennent grosso-modo à superposer constamment les intérêts des industries culturelles et des intermédiaires avec ceux des auteurs. Quel contraste là-aussi avec le rapport de Farida Shaheem qui nous invite au contraire à bien faire la distinction entre ce qui relève des droits de l’homme des créateurs et les intérêts de ces entités commerciales !

***

Évidemment, un rapport remis à l’ONU n’a en lui-même aucune force contraignante et les recommandations de Farida Shaheed ne suffiront pas à elles seules à renverser la balance des rapports de force. Mais il n’en demeure pas moins essentiel que de telles positions puissent s’exprimer, sachant par ailleurs qu’au niveau international, des forces contraires luttent sur la question du droit d’auteur. L’OMPI a engagé des travaux importants autour des exceptions au droit d’auteur, mais dans le même temps des accords internationaux comme (feu) l’ACTA, le TAFTA ou encore le TPP s’efforcent de verrouiller le système en imposant une vision maximaliste.

C’est au niveau du débat d’idées qu’un rapport comme celui de Farida Shaheed peut jouer un rôle important, en montrant qu’il existe une autre façon de penser les relations entre le droit d’auteur et les droits de l’Homme, par rapport à la pensée unique que l’on nous sert constamment sur le sujet. Il appartient à présent à chacun de nous de faire connaître ces idées et de les faire vivre dans le débat public !

Classé dans:Libertés numériques & Droits fondamentaux, Penser le droit d'auteur autrement ... Tagged: auteurs, droit d'auteur, droits de l'Homme, Julia Reda, ONU