Un Open Access sans licence libre a-t-il un sens ?

lundi 4 novembre 2013 à 07:39Voilà un moment déjà que je voulais écrire sur les rapports entre l’Open Access et les licences libres, et une affaire survenue à propos du site MyScienceWork la semaine dernière me donne une excellente occasion de le faire.

Enclosure informationnelle

Stéphane Pouyllau, qui travaille au CNRS sur les projets ISIDORE et MediHal, a épinglé sur son blog les pratiques du portail MyScienceWork, dans un billet intitulé "Le libre accès privatisé ?". MyScienceWork est une entreprise qui a mis en place un moteur donnant un accès fédéré à des archives ouvertes, doublé d’un réseau social auquel les chercheurs peuvent s’inscrire pour partager des références et rester en contact. Jusqu’ici rien de problématique et il est légitime à mon sens de voir des entreprises privées développer des services autour de l’Open Access. Mais Stéphane Pouyllau relève que pour accéder aux articles, la plateforme demande aux utilisateurs de s’inscrire, alors que ceux-ci sont disponibles par ailleurs dans HAL par exemple. De plus, la mention de source semble faire défaut dans les notices des articles signalés :

[...] il n’est même pas signalé l’origine des publications : ni source, ni référence d’éditeurs, et donc HAL-SHS n’est même pas mentionné ! L’url pérenne fournie par HAL-SHS n’est pas indiquée non plus, le lien proposé pointe sur une adresse « maison » de MSW qui n’a rien de pérenne (elle est explicite, mentionne le nom du réseau : http://www.mysciencework.com/publication/show/1107184/les-moteurs-de-recherche-profitent-aussi-de-la-semantique). Bref, on ne sait pas d’où vient l’article, ni dans quoi il a été publié !

Stéphane Pouyllau critique ce procédé qui permet à MyScienceWork d’engranger des données personnelles fournies par ses utilisateurs sans pointer en retour vers la source des ressources moissonnées par le moteur :

[...] d’un coté [l'utilisateur] a permis à MSW d’engranger de la valeur, mais il n’a pas les documents et donc pas l’information, de l’autre, il a l’information et les documents, le contact, d’autres documents en rapport avec son travail. C’est en cela que je trouve ces pratiques malhonnêtes et que je dis qu’il s’agit de la privatisation de connaissances en libre accès.

Sur le fond, je suis d’accord avec l’analyse de Stéphane et il me semble qu’on peut le remercier pour sa vigilance. Je suis allé commenter sous le billet pour dire qu’on était à mon sens en présence de ce que la théorie des biens communs appelle une enclosure informationnelle, reconstituée sur une ressource ouverte par un acteur de l’écosystème. Il y a plus d’un parallèle entre les pratiques constatées chez MyScienceWork et celles que le collectif SavoirsCom1 avaient dénoncées à propos du site RefDoc de l’Inist l’an dernier. Là aussi, un service avait été mis en place, sans signaler la disponibilité des articles à l’utilisateur dans les archives ouvertes et sans rediriger clairement vers la source.

Dans son billet, Stéphane Pouyllau indique avec raison que ce type de problèmes pourrait sans doute être mieux prévenu si les plateformes d’Open Access mettaient en place des licences pour la réutilisation de leurs données, imposant notamment l’obligation de mentionner la source :

Il me semble que les acteurs publics du libre accès aux données de la recherche devraient fixer des conditions dans les réutilisations des données des AO par exemple : pourquoi ne pas proposer des licences Creatives Commons, Etalab ou autres ? Cela devrait faciliter les réutilisations et le fait que les données sont en accès libre sur des plateformes publiques ?

Là aussi, je ne peux qu’approuver, car le problème n’est pas qu’une entreprise privée propose un service autour des articles et des données en Open Access (c’est pour cela que je trouve le terme de "privatisation" inapproprié, car trop connoté, et je lui préfère celui plus précis d’enclosure). Le problème est de savoir quelles sont les conditions d’une relation équitable entre ces entreprises proposant des services et les archives ouvertes. Et les licences libres peuvent sans doute jouer un rôle régulateur important de ce point de vue.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là et ce sont ses prolongements qui me poussent à réagir ici.

Au vol ? Vraiment ?

Marin Dacos, directeur d’OpenEdition, a en effet lui aussi laissé un commentaire sous le billet de Stéphane, rédigé en ces termes :

Avaler et republier des contenus qui ne sont pas placés en licence libre, c’est illégal, c’est du vol, pur et simple. Cela n’a rien à voir avec une quelconque jeunesse technique du projet. Peu m’importe, pour ma part, que les fichiers soient dans une zone d’accès restreinte aux membres. Ce qui doit cesser immédiatement est la republication sans autorisation des articles.

Il n’y a pas de rdv avec HAL qui tienne. A ma connaissance, les auteurs n’ont pas cédé à HAL une licence leur permettant de céder à leur tour les articles à un tiers, sous droit d’auteur ou sous licence libre. En l’absence de mention particulière, les articles appartiennent à leurs auteurs et à leurs auteurs seulement.

Sur le fond, d’un point de vue strictement juridique, il n’a pas tort. Mais j’éprouve toujours une sensation désagréable lorsque l’on se met à parler de "vol" dans l’environnement numérique, cette image étant une métaphore trompeuse, juridiquement inexacte et inadaptée pour décrire ce qui se joue vraiment ici.

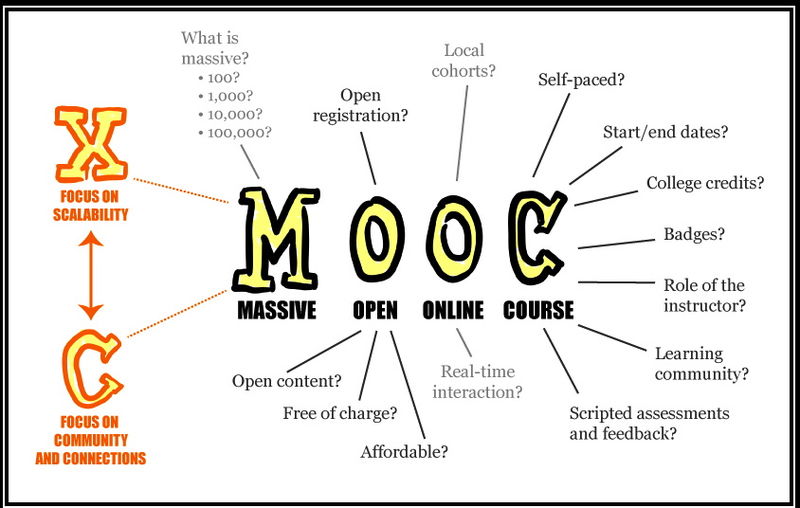

Par ailleurs, Marin a écrit dans la foulée un billet sur Homo Numericus, intitulé "Accès libre, accès ouvert, quelques précisions basiques". Il y rappelle qu’il y a une différence entre le "Gratis Open Access" et le "Libre Open Access", dans le sens où lorsqu’un article est déposé dans une archive ouverte par un auteur, il reste par principe placé sous le régime classique du droit d’auteur ("copyright : tous droits réservés"), qui interdit la réutilisation des contenus sans autorisation préalable. Ce n’est que lorsque l’auteur décide d’utiliser une licence libre ou de libre diffusion, type Creative Commons, que son article ne devient plus seulement accessible en ligne, mais réutilisable.

Cette distinction est exacte sur le plan juridique, mais il y a quelque chose qui me dérange à présenter ainsi les choses. Car il existe à mon sens un lien plus profond que ce que Marin Dacos laisse entendre entre l’Open Access et les licences libres. Peut-être est-il bon de se replonger un peu dans l’histoire de l’Open Access pour le percevoir ?

L’Open Access, seulement une question d’accès ?

Si l’on retourne par exemple au texte fondateur de la déclaration "Open Access Initiative" de Budapest, parue en 2001, il est clair que les fondateurs du Libre Accès entendait faire en sorte que les résultats de la recherche ne soient pas seulement accessibles en ligne gratuitement, mais aussi réutilisables :

Par "accès libre" à cette littérature, nous entendons sa mise à disposition gratuite sur l’Internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s’en servir de données pour un logiciel, ou s’en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique autre que celles indissociables de l’accès et l’utilisation d’Internet. La seule contrainte sur la reproduction et la distribution, et le seul rôle du copyright dans ce domaine devrait être de garantir aux auteurs un contrôle sur l’intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement reconnus et cités.

Le "Gratis Open Access" n’est donc pas suffisant pour satisfaire ces conditions et c’est bien d’un "Libre Open Access" dont parle la déclaration de Budapest.

En 2011, 10 ans après la déclaration de Budapest, un nouveau texte a été rédigé, qui est encore plus précis sur le cadre juridique de l’Open Access :

Nous recommandons la licence CC-BY, ou toute autre licence équivalente, comme licence optimale pour la publication, la distribution, l’usage et la réutilisation des travaux universitaires.

* Les archives ouvertes dépendent de permissions de tiers, comme les auteurs ou les éditeurs, et sont donc rarement en position d’exiger des licences libres. Cependant, les décideurs en position d’imposer le dépôt dans les archives devraient exiger des licences ouvertes, de préférence CC-BY, chaque fois qu’ils le peuvent.

* Les revues en libre accès sont toujours en position d’exiger des licences ouvertes ; pour autant un grand nombre d’entre elles ne se prévalent pas de cette possibilité. Nous recommandons CC-BY pour toutes les revues en libre accès.

Cette nouvelle déclaration de Budapest est cependant réaliste et elle fait elle-aussi la distinction entre le Gratis Open Access et le Libre Open Access, tout en accordant nettement la préférence au second :

Hiérarchiser les priorités et mettre en place des stratégies implique de reconnaître que l’accès « gratis » est supérieur à l’accès payant, l’accès « gratis » sous licence libre étant lui-même supérieur au seul accès « gratis », et, enfin, l’accès sous licence libre de type CC-BY ou équivalente est préférable à un accès sous une licence libre qui serait plus restrictive. Il faut mettre en œuvre ce que l’on peut quand on peut. Nous ne devrions pas retarder la mise en œuvre du libre accès « gratis » au prétexte de viser l’accès sous licence libre, mais nous ne devrions pas nous limiter non plus au libre accès « gratis » si nous pouvons obtenir des licences libres.

Des archives ouvertes accessibles, mais aussi partageables ? (Open Access Week 2013. Par SLUB Dresden. CC-BY. Source : Flickr).

Les Humanités numériques seront-elles libres ?

La même problématique se retrouve à propos du mouvement des Humanités numériques. Le Manifeste des Digital Humanities, rédigé lors du THATCamp 2010, parle lui aussi d’une certaine conception du "savoir libre" :

9. Nous lançons un appel pour l’accès libre aux données et aux métadonnées. Celles-ci doivent être documentées et interopérables, autant techniquement que conceptuellement.

10. Nous sommes favorables à la diffusion, à la circulation et au libre enrichissement des méthodes, du code, des formats et des résultats de la recherche.

On note un certain flottement entre l’accès libre seulement et une conception plus poussé du "Libre", qui impliquerait aussi la possibilité de réutilisation. Mais il est clair que la "circulation" et le "libre enrichissement" des résultats de la recherche ne peuvent se satisfaire du seul Gratis Open Access. Atteindre ces objectifs implique d’utiliser des licences libres, pour les contenus et pour les données.

En septembre 2013, un Manifeste des jeunes chercheurs en Humanités numériques est venu actualiser et prolonger celui-ci et il contient des références au "Libre", au-delà de la seule question de l’accès gratuit :

Les publications en libre accès (Open Access) et dans le cadre des données ouvertes (Open Data) demandent à être encouragées et soutenues, ce qui suppose de stimuler la participation, de fournir des financements adaptés et d’accroître la reconnaissance universitaire.

Les institutions ont pour mission de soutenir cette orientation en créant un écosystème scientifique pour les praticiens des humanités numériques – notamment :

des archives, des technologies et des infrastructures destinées à l’archivage à long terme des publications scientifiques et des données de la recherche, en harmonie avec une politique de développement du libre accès et des données ouvertes

la promotion des ressources éducatives ouvertes et des licences Creative Commons

Prendre au sérieux les mots "libre" et "ouvert"

Au vu de ces développements, on finit par se demander si l’Open Access porte bien son nom. Si l’on prend par exemple le secteur du logiciel, on n’accepterait plus aujourd’hui qu’un programme soit désigné par les termes "Open Source" s’il est placé sous "copyright : tous droits réservés". De la même façon, les communautés du mouvement de l’Open Data n’acceptent pas et se mobilisent lorsque des acteurs publics prétendent faire de l’Open Data sans garantir des possibilités très larges de réutilisation des données. Les mots "Open" et "Libre" ont un sens qui ne doit pas être galvaudé et c’est ce qui rend problématique cette distinction entre Open Access et licences libres.

En la matière, il existe une définition du terme Open qui s’est imposée avec le temps : il s’agit de l’Open Definition mise au point par l’Open Knowledge Foundation. Cette Définition du Savoir Libre est particulièrement précieuse et elle a joué un rôle fondamental dans le développement de l’Open Data par exemple, en fournissant un étalon auquel comparer les initiatives des gouvernements. Elle liste 11 conditions à satisfaire, parmi lesquelles on retrouve certes l’accès, mais aussi la réutilisation :

“A piece of data or content is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and/or share-alike.”

Il y a un certain danger à laisser le terme "Open" dériver. J’ai par exemple montré récemment que les MOOC à la française risquent bien de ne pas être "Open" au sens de cette définition et la vigilance est de mise à cet endroit si l’on ne veut pas que les cours en ligne subissent rapidement une dérive propriétaire.

L’Open Access en France s’est déjà hélas très largement déconnecté de cette définition, si bien que le rapprochement entre les archives ouvertes et les licences libres en vient à être aujourd’hui problématique, notamment sur les grandes plateformes qui diffusent les résultats de la recherche. Et cela va nous conduire à parler à nouveau d’enclosures…

Des enclosures aussi sur HAL ?

Si l’on revient au début de ce billet, Stéphane Pouyllau critiquait le modèle de MyScienceWork parce qu’il était générateur d’une enclosure sur l’archive ouverte HAL. Mais celle-ci est-elle elle-même exempte de tout reproche ? Je ne le pense pas et je vais faire un détour par une anecdote personnelle pour vous le montrer.

L’an dernier, j’ai écrit une contribution dans l’ouvrage "Le document à l’heure du web de données", publié par l’INRIA et l’ADBS suite à un séminaire dans lequel j’étais intervenu. J’avais produit une synthèse à cette occasion "Du web de documents au web de données : la révolution inachevée de l’Open Data", qui était l’équivalent d’un gros article. Au terme du contrat signé avec l’ADBS, nous avions la possibilité de déposer à l’issue d’un délai de 6 mois le texte dans le portail HAL de l’INRIA et c’est ce qui a été fait en juillet dernier.

Au moment du dépôt, j’ai demandé à l’opératrice de l’INRIA de placer mon article sous licence Creative Commons CC-BY (Paternité). Or il s’est avéré compliqué de le faire, car la plateforme HAL ne permet pas d’exprimer simplement le choix de l’auteur d’opter pour une licence Creative Commons. Les métadonnées ne permettent visiblement pas de préciser une licence et l’opératrice a été obligée de "bricoler", en mettant un logo Creative Commons dans les pieds-de-page du PDF de l’article.

Qu’en 2013, une plateforme d’archives ouvertes comme HAL ne propose pas une solution efficace aux auteurs pour appliquer les licences de leur choix à leurs articles constitue à mon sens un problème grave. De mon point de vue, il s’agit pleinement d’une forme d’enclosure, la plateforme étant "designée" par avance pour privilégier le "Gratis Open Access" en masquant le "Libre Open Access" qu’elle peut contenir.

Pourtant, il existe bien d’autres plateformes au niveau national qui ont prévu la possibilité pour les déposants d’utiliser des licences Creative Commons. C’est le cas par exemple pour MediHAL, archive ouverte d’images développée par Stéphane Pouyllau, ou pour Cyberthèses à Lyon, qui offre cette possibilité aux auteurs de manière claire et lisible pour leurs thèses.

Quelle régulation pour l’écosystème de l’Open Access ?

Je tenais à réagir suite à l’affaire MyScienceWork, car ce type de dérives risque hélas de pousser les acteurs de l’Open Access à se retrancher derrière le "Copyright : tous droits réservés" pour se protéger d’usages potentiellement abusifs des articles et des données. Une telle démarche pose clairement problème, car le droit d’auteur est en lui-même un vecteur puissant d’enclosures, surtout lorsqu’il est appliqué au savoir scientifique, pour lequel il est loin d’être évident qu’il fasse sens.

Ce serait à mon avis une erreur et même une forme de dégénérescence par rapport au projet initial de l’Open Access tel qu’il a été formulé à partir de la déclaration de Budapest. Ce serait aussi sans doute une erreur pour l’avenir, car avec le développement du mouvement de l’Open Data, la question de la réutilisation des données de la recherche, y compris par des entreprises, est désormais posée. Comme cela a longtemps été le cas pour les données de la Culture, le secteur de la recherche ne paraît pas spécialement en avance de ce point de vue et on peut craindre que l’ouverture ne soit particulièrement difficile en France pour les données de la recherche.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’être naïf. Le champ de la recherche scientifique est particulièrement complexe. Si les articles et les données de la recherche peuvent être appréhendés comme des biens communs de la connaissance, des risques puissants d’enclosures existent. Les entreprises de services comme MyScienceWork ou les gros éditeurs privés peuvent être tentés de développer des modèles agressifs en profitant de l’ouverture des licences. Certains acteurs développent des pratiques relèvant de la prédation pure et simple sur les contenus en libre accès. Des menaces peuvent aussi venir du secteur public, comme l’a montré l’affaire RefDoc-Inist l’an dernier. Des plateformes comme OpenEdition sont soumises de leur côté à l’obligation de trouver un modèle économique durable, pas forcément compatible avec la réutilisation des contenus. Par ailleurs, un élément qui complique sérieusement la donne est que les licences Creative Commons ont été utilisées aux Etats-Unis par des plateformes pratiquant le modèle auteur-payeur, qui soulève beaucoup de critiques aujourd’hui.

L’équation est tout sauf simple, je le concède volontiers à Marin Dacos, et ma position d’observateur est sans doute plus confortable que la sienne d’acteur engagé sur le terrain. Mais pour autant, il me semble qu’une grande partie du potentiel du libre accès serait perdu si l’on n’arrivait pas à concilier l’Open et le "Libre", au sens plein et entier du terme.

[Mise à jour du 06/11/2013 : il semblerait que MyScienceWork ait réagi aux critiques qui lui ont été faites, en ajoutant la mention de source des articles que son moteur référence.]

Classé dans:A propos des biens communs, Données publiques et Open Data Tagged: archives ouvertes, Biens Communs, enclosures, humanités numériques, Libre accès, licences libres, MyScienceWork, open access, open data, Open Definition