Transformer les bibliothèques en « Maisons des Communs » sur les territoires

vendredi 31 mars 2017 à 07:26J’ai plusieurs fois essayé sur ce blog de creuser la question des liens entre bibliothèques et Communs, voire d’essayer de repenser la bibliothèque en elle-même comme un Commun (voir ici, notamment). Or il se trouve que le mois dernier, j’ai été invité par la médiathèque Gilbert Dallet de Crolles dans le Grésivaudan à participer à un événement intitulé « Biens communs de la connaissance : un enjeu pour les bibliothèques« .

J’ai souvent eu l’occasion de croiser Lionel Dujol ces dernières années et il s’agit d’un des membres de la première heure de SavoirsCom1, mais c’est la première fois que nous avions l’occasion d’intervenir tous les deux sur ce sujet lors d’une conférence publique. Or grâce à Anne Baudot, organisatrice de cet événement, nous disposons d’une retranscription de nos propos et des échanges avec la salle qu’elle a bien voulu partager avec nous et diffuser sous licence Creative Commons, ce qui me permet de poster le document ci-dessous.

Dans la première partie, je commence par faire une présentation générale des Communs de la connaissance, mais je vous recommande spécialement la seconde partie dans laquelle Lionel Dujol traite de la question suivante : « La bibliothèque est-elle par nature un Commun ? ». Il faut savoir que Lionel est en train en ce moment de coordonner la réalisation d’un ouvrage collectif à paraître au Cercle de la Librairie sur la question des bibliothèques et des Communs. Il était donc plongé dans cette problématique et sa présentation a été directement enrichie par ce point de vue général qu’il a pu développer sur le sujet.

A la question « la bibliothèque constitue-t-elle un Commun ? », Lionel répond d’une manière nuancée, qui me paraît particulièrement juste (je cite largement la transcription de ses propos) :

Les trois traits constitutifs d’un commun sont :

- une ressource

- une communauté qui utilise et administre la ressource

- un ensemble de règles définies par l’ensemble de la communauté pour administrer la ressource et veiller à sa pérennité

Si on les compare à la réalité des bibliothèques publiques :

- elles donnent bien accès à des ressources, pour un usage collectif

- elle dessert bien une communauté

- mais elle est propriété d’une institution publique qui décide seule des règles qu’elle souhaite appliquer à l’usage de ses ressources.

Il ne s’agit donc ni d’un bien commun ni d’un commun du savoir. Ceci dit, les bibliothèques ont dans leurs murs des biens communs. Lorsqu’elle a des ressources patrimoniales qui sont dans le domaine public et qu’elle a en charge de conserver et de donner accès à cela, la bibliothèque a des ressources qui sont bien dans la définition des biens communs. Elle administre ces ressources à l’aide d’un certain nombre de règles qui visent à en garantir l’accès équitable à tous, ce qui est s’apparente aussi à la définition d’un commun du savoir. Mais ce n’est pas la communauté qui décide de ces règles, mais la puissance publique et ses représentants en la personne des bibliothécaires, et c’est en cela que la bibliothèque n’est pas un commun du savoir.

Pour autant, on n’en est pas moins concernés par la problématique des communs du savoir. La bibliothèque agit pour le bien commun. Elle est un service public qui donne accès à de l’information et à des savoirs.

David Bollier, dans La Renaissance des communs, introduit l’idée qu’il peut y avoir une garantie publique autour des communs […] Il indique que la puissance publique a un rôle à jouer pour garantir la préservation de la ressource commune comme un commun quand l’échelle est trop vaste pour pouvoir être directement administrée par l’ensemble des usagers. Le rôle de la puissance publique n’est pas de s’approprier le commun, mais de veiller au contraire à ce qu’il reste à l’abri des enclosures. C’est là que le lien avec les bibliothèques est le plus fort : la bibliothèque publique est un dispositif de politique publique qui porte une mission d’accès à la culture, aux savoirs et à la formation. Si la bibliothèque n’est pas un commun stricto sensu, elle est donc un acteur de cette garantie publique des communs. La bibliothèque doit veiller à ce que les communautés qui sont sur son territoire puissent développer les communs du savoir, mais également à ce que les communs du savoir qui sont dans ses murs restent bien dans le domaine public, à ce que les enclosures ne puissent pas se faire. Cette vigilance doit s’exercer à l’égard du secteur marchand, mais pas seulement : le secteur public a également tendance à créer des enclosures. Par exemple, quand une bibliothèque numérise le fonds d’œuvres du domaine public qu’elle conserve, si elle pose des conditions d’utilisation très contraignantes pour accéder à la ressource, avec notamment un copyright sur la version numérisée d’une œuvre dont l’original est du domaine public, elle pose une enclosure. […] Cette dérive tient au fait qu’on a l’impression qu’en mettant une couche de droits sur le domaine public, on le protège, alors que c’est en réalité tout le contraire.

Or si une bibliothèque n’est pas un commun du savoir, elle doit être le garant que ces communs-là puissent continuer d’exister. C’est donc un choix de politique publique qui doit être affirmé, pour éviter les dérives.

Cette approche me paraît particulièrement : les bibliothèques ne sont pas en elles-mêmes des Communs de la connaissance, mais elles peuvent contribuer aux Communs et au-delà jouer un rôle de facilitatrices et même de « garantie publique pour les Communs ». Plus loin dans sa présentation, Lionel emploie même une belle expression pour désigner cette mutation du rôle de la bibliothèque :

Les bibliothèques sont la maison des communs sur un territoire, et en tant que telles peuvent doivent être des contributrices à l’émergence et à la pérennisation des communs sur ce territoire.

Cela faisait longtemps que de mon côté, je voulais essayer de lister les différentes façons dont une bibliothèque peut devenir une contributrice aux Communs. Je vais terminer ce billet de cette manière, en listant 20 propositions concrètes pour transformer les bibliothèques en « maison des Communs ».

A noter que la 20ème présente une piste pour transformer une bibliothèque en un Commun au sens propre du terme, car je pense que c’est possible : en ouvrant sa gouvernance aux usagers de manière à ce que la bibliothèque ne soit plus « administrée », mais devienne l’objet des décisions d’une communauté d’utilisateurs. Ce serait l’étape ultime d’un processus de « communification » de la bibliothèque, à l’image de ce que l’on a déjà vu arriver pour d’autres services publics (comme celui de la gestion de l’eau à Naples, par exemple).

Je publie d’abord la liste brute des 20 propositions ci-dessous et je détaille ensuite chacune avec un rapide développement, soit écrit de ma main, soit en citant un extrait de la transcription de la conférence donnée à Crolles.

20 façons pour une bibliothèque de contribuer aux Communs

1) Permettre la libre réutilisation des oeuvres du domaine public numérisé

2) Ouvrir ses données en Open Data

3) Accorder la priorité aux logiciels libres

4) Proposer des œuvres sous licence libre et participer à leur curation

5) Placer sous licence libre les contenus originaux produits par la bibliothèque

6) Diffuser sous licence libre les captations d’événements, conférences, débats

7) Éviter de participer au processus d’enclosure de la connaissance

8) Donner accès à un internet non filtré et sans identification préalable

9) Protéger les données personnelles de ses usagers et sensibiliser aux enjeux de la protection de la vie privée

10) Développer un fonds documentaire sur la question des Communs

11) Participer à la littératie des Communs

12) Organiser des ateliers de contribution à des Communs de la connaissance

13) Favoriser la mise en partage des ressources et des Savoirs (grainothèques, bookcrossing, Troc de presse, bourses des Savoirs, bibliothèques vivantes, etc)

14) Soutenir les acteurs des Communs sur son territoire, notamment par la mise à disposition des lieux et des équipements aux communautés

15) Organiser des événements autour de la thématique des Communs

16) Passer à une logique de Tiers-Lieux en tant qu’espace appropriable par des communautés

17) Permettre aux agents de la bibliothèque de contribuer sur leur temps de travail à des Communs de la connaissance

18) Participer au financement des Communs culturels

19) Développer des liens avec des bibliothèques autogérées

20) Ouvrir la gouvernance de l’établissement aux usagers.

1) Favoriser la libre réutilisation des œuvres du domaine public numérisé

Quand une bibliothèque numérise le fonds d’œuvres du domaine public qu’elle conserve, si elle pose des conditions d’utilisation très contraignantes pour accéder à la ressource, avec notamment un copyright sur la version numérisée d’une œuvre dont l’original est du domaine public, elle pose une enclosure. C’est ce qu’on appelle le copyfraud : le fait de mettre une couche abusive de droits sur un bien du domaine public. La BNF, par exemple, utilise massivement des logiques de copyfraud. Plus inquiétant : sur 100 bibliothèques patrimoniales françaises ayant numérisé tout ou partie de leurs collections, 11 respectent le domaine public. Cette dérive tient au fait qu’on a l’impression qu’en mettant une couche de droits sur le domaine public, on le protège, alors que c’est en réalité tout le contraire.

2) Ouvrir ses données en Open Data

Les bibliothèques produisent de nombreuses données dans le cadre de leurs activités de services publics (données bibliographiques, mais aussi statistiques de fréquentation, de consultation de leurs collections, données budgétaires, données liées au personnel, etc). La BnF diffuse déjà ses données bibliographiques depuis plusieurs années en Open Data (voir data.bnf.fr). Plusieurs bibliothèques territoriales sont également engagées dans des processus d’ouverture des données publiques initiés par leur collectivité (voir par exemple à la ville de Paris). Cette démarche devrait à présent être généralisée, en raison du principe d’Open Data par défaut fixé par la loi République numérique, qui concerne aussi les bibliothèques en tant qu’administrations publiques (sauf pour la numérisation de leurs collections, d’où les choix à faire encore pour éviter le copyfraud).

3) Accorder la priorité aux logiciels libres

Lors du débat de la loi République numérique, les députés ont choisi de ne pas imposer aux administrations une priorité en faveur du logiciel libre. La loi se borne à demander aux administrations « d’encourager le logiciel libre ». Mais rien n’empêche à un établissement de systématiser cette démarche et de respecter une priorité en faveur des logiciels libres, ce qui revient à dire que les marchés publics devraient en principe être fléchés pour retenir des solutions libres et ne se tourner vers des logiciels propriétaires que lorsque les besoins de l’établissement ne peuvent être couverts autrement.

La bibliothèque devrait aussi proposer à ses usagers, chaque fois que c’est possible, une alternative entre logiciels libres et logiciels propriétaires (voire prioriser les logiciels libres, notamment lorsque l’usage des logiciels propriétaires met en péril la vie privée et la maîtrise des données personnelles pour les usagers).

4) Proposer des œuvres sous licence libre et participer à leur curation

De plus en plus de bibliothèques proposent à leurs usagers des documents et des créations sous licence libre, notamment à travers des dispositifs comme les BiblioBox ou Pirate Box. Mais la démarche pourrait là encore être amplifiée :

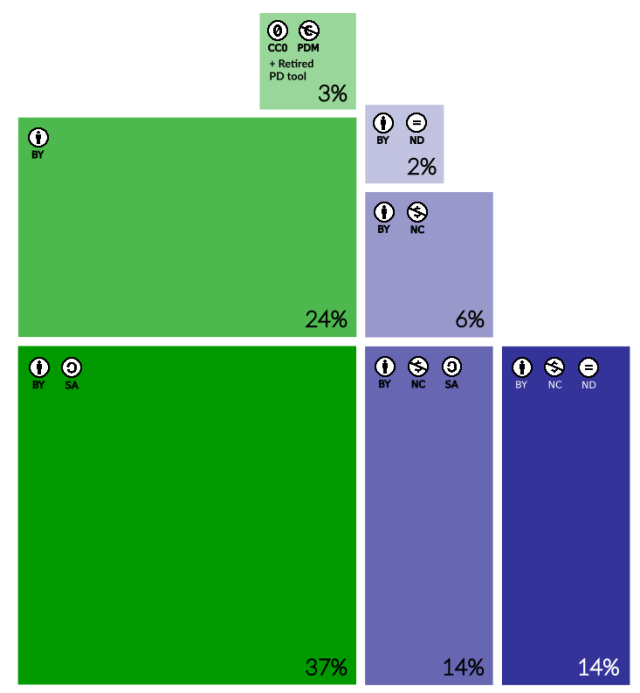

il y a énormément de ressources sur Internet, libres, accessibles (Creative Commons a estimé en 2016 qu’il y a un peu plus d’1,2 milliards d’œuvres sous licence CC sur Internet, en photo, livre, musique, MOOC, etc.), mais elles sont coupées de la médiation du secteur marchand. Comme on ne peut pas les acheter, les gens ont du mal à les connaître. Il y a un défaut de contact entre la production et les destinataires. Pour les MOOC, il y a une énorme quantité de vidéo pédagogiques qui sont produites chaque année, accessibles uniquement dans le temps du MOOC, et qui se trouvent donc sous-utilisées. C’est un des exemples les plus criants du problème fondamental des communs de la connaissance cité plus tôt : la sous-utilisation. Du coup le bibliothécaire a là un vrai rôle de médiation, pour faire connaître l’existence de la ressource au bon moment à ceux pour qui elle peut être utile (qu’il s’agisse d’usagers individuels ou de communautés identifiées, notamment via les partenaires associatifs). Lors d’une formation, on s’est rendu compte qu’il était possible de créer tout un parcours de formation en FLE, rien qu’avec des ressources libres. Mais encore faut-il le faire, c’est-à-dire prendre le temps de les identifier, de les sélectionner et de les articuler : c’est la compétence de base du bibliothécaire que d’être capable d’évaluer la qualité d’une ressource, l’adéquation du besoin entre une ressource et une communauté, de la mettre en valeur, de la faire connaître, de la rendre visible. On se place vraiment dans un rôle de facilitateur, en sortant de l’exclusif marchand. Malgré tout, on est encore beaucoup dans des logiques marchandes dans le monde des bibliothèques : ce à quoi on doit donner accès, c’est ce qu’on achète (typiquement, la question des ouvrages édités…), or il y a tout un pan du savoir aujourd’hui, notamment via le numérique, qui est directement accessible sans la « validation » du secteur marchand, et dont il faut que la bibliothèque soit ce lieu qui facilite l’accès, puisqu’il y a une invisibilité liée au fait que le secteur marchand n’est pas là pour en assurer la promotion.

Les bibliothèques peuvent donc fortement contribuer aux communs de la connaissance en préservant et en valorisant les ressources libres. Ce qui est surprenant, c’est que personne ne catalogue ces ressources libres, puisque l’acte qui déclenche le catalogage, en général, c’est l’acquisition… Il y a du coup tout un pan de ressources informationnelles qui ne sont pas signalées, et donc très difficilement accessibles.

5) Placer sous licence libre les contenus originaux produits par la bibliothèque

La bibliothèque peut être elle-même productrice de communs des savoirs (dossiers documentaires, bibliographies, critiques de documents…), si elle publie sous licence libre (ce qui serait la moindre des choses, étant donné que ces documents sont produits par des agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, à partir de ressources de leur service public et avec des deniers publics…). Elle doit garantir l’accès libre et ouvert à ces documents.

6) Diffuser sous licence libre les captations d’événements, conférences, débats

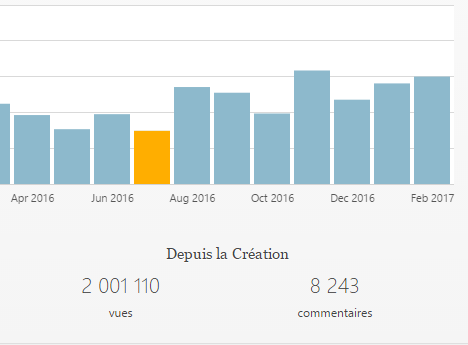

La Bpi le fait depuis longtemps dans le cadre de ses Archives sonores. C’est une manière simple de produire des contenus librement réutilisables. Il suffit simplement de prévoir les choses en amont des événements et de faire signer aux intervenants une autorisation de diffusion des captations sous licence Creative Commons.

7) Éviter de participer au processus d’enclosure de la connaissance

Ce point concerne en particulier la mise à disposition de ressources numériques et la question des DRM. Les DRM constituent une régression majeure dans l’appropriabilité des contenus culturels et une fragilisation des droits des utilisateurs. Les bibliothèques devraient autant que possible s’abstenir de proposer à leurs usagers des contenus cadenassés par des DRM et privilégier les fournisseurs proposant aux bibliothèques des offres qui en sont dépourvues (voir à ce sujet ce billet écrit il y a longtemps par Lionel Dujol).

8) Donner accès à un internet non filtré et sans identification préalable

Internet constitue en lui-même un Commun de la connaissance et l’accès à Internet a été reconnu par le Conseil Constitutionnel comme un droit fondamental. Mais dans beaucoup de bibliothèques, des mesures de filtrage sont encore appliquées pour bloquer l’accès à certains sites et les usagers font l’objet d’une identification, au-delà des exigences posées par la loi.

mon droit culturel d’accéder aux milliards d’œuvres disponibles via internet, je peux l’utiliser assez facilement dans un McDonald (WiFi libre et ouvert), mais est-ce que je peux l’utiliser de la même façon à la bibliothèque (connexion WiFi ? Stable ? De bonne qualité ? Facilement accessible ?). En mettant des barrières pour accéder au web, on contribue à mettre des barrières à l’accès aux savoirs. C’est l’un des éléments qui posent le plus de problèmes dans la charte Bib’Lib. Tout le problème étant de respecter le cadre légal sans l’outrepasser (encore une fois, comment ne pas poser des solutions plus problématiques que les problèmes qu’elles veulent régler). Ça s’explique entre autres par les nécessaires contraintes de sécurité posées par les DSI. Mais ça génère le sentiment (inconscient) que les droits culturels sont mieux respectés dans un McDo ou un Starbuck que dans une bibliothèque publique… et ce bien que la bibliothèque soit un lieu neutre, complètement ouvert, où on peut « consommer » du savoir sans avoir à justifier de quoi que ce soit… Une bibliothèque doit, a minima, garantir l’exercice des droits culturels des citoyens, mais on s’aperçoit qu’au bout du compte, ça n’est pas possible, pour des raisons techniques. Et ce, alors même que la Loi NOTRE garantit l’exercice des droits culturels sur les territoires (article 103 : « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005. »). Nous avons donc la responsabilité, en tant qu’agents sur un territoire, de faire remonter à nos tutelles les freins à l’exercice des droits culturels que nous constatons dans nos structures. Or, l’accès à internet est un droit fondamental. Les citoyens ont donc le pouvoir d’exiger le respect de ce droit. On ne doit pas filtrer le web, sauf les sites illégaux (la Loi donne à l’Etat le pouvoir de bloquer certains sites, mais c’est à l’Etat de le faire, pas aux services publics, encore moins ceux qui dépendent des collectivités). Or la plupart du temps, le blocage se fait à notre niveau, soit de manière technique, soit par des règlements qui viennent limiter les libertés d’accès. Il n’existe aucune obligation de filtrage par ceux qui donnent accès à internet, ni d’obligation d’identification des personnes.

9) Protéger les données personnelles de ses usagers et sensibiliser aux enjeux de la protection de la vie privée

Internet est un bien commun, mais ce caractère est aujourd’hui gravement menacé par les grandes plateformes numériques et par la surveillance exercée par les Etats au nom de la lutte contre le terrorisme. Dès lors, la protection des données personnelles et de la vie privée constitue un aspect indissociable de la lutte pour la préservation des Communs informationnels. Pour savoir comment une bibliothèque peut contribuer à cette cause, je vous renvoie au blog de Thomas Fourmeux qui traite souvent de ces questions.

10) Développer un fonds documentaire sur la question des Communs

Les Communs font l’objet de plus en plus de publications et ils deviennent au fil du temps un enjeu pour la recherche, y compris en France. Les bibliothèques pourraient donc développer des fonds spécialisés sur la question des Communs dans toutes leurs dimensions.

A noter que le collectif SavoirsCom1 a lancé un chantier de bibliographie/webographie collaborative sur les Communs, qui peut servir de point de départ pour réfléchir à cette problématique documentaire, ainsi que mutualiser le travail de repérage.

11) Participer à la littératie des Communs

La littératie des Communs est un concept introduit par Hélène Mulot (autre membre actif de SavoirsCom1). Il renvoie à l’idée que les compétences nécessaires pour participer activement à l’enrichissement des Communs de la connaissance ne sont pas innées. Elles doivent être acquises par les individus comme toutes les autres et les bibliothèques peuvent participer à cet apprentissage.

La bibliothèque a un rôle majeur dans l’acquisition des compétences informationnelles et des savoir-faire qui permettent de devenir un contributeur et de participer à ces outils. Pour tout ce qui est numérique il y a un rôle très fort des bibliothèques pour donner la capacité aux gens d’en profiter pleinement et de devenir pleinement acteurs de ces outils. C’est ce que les Québécois appellent la capacitation : comment on permet au citoyen lambda d’être lui aussi un commoners, un contributeur des communs. Le travail ce n’est pas simplement de dire : « Venez à la bibliothèque, on va écrire des articles Wikipédia ». C’est aussi d’acculturer toute une population à se sentir commoners, de les mettre en capacité de devenir des commoners. Il y a une proximité intellectuelle, affective, nécessaire à l’implication des gens dans la ressource commune, qui est évidente pour le bout de pelouse qu’on a à côté de chez soi, mais beaucoup moins pour un bien vaste et immatériel.

12) Organiser des ateliers de contribution à des Communs de la connaissance

De plus en plus de bibliothèques organisent des ateliers de contribution à Wikipédia (éditathons), des cartoparties pour contribuer à Open Street Map et on pourrait imaginer bien d’autres événements de ce type. A noter que ces activités ont d’autant plus de chances de fonctionner si elles s’adressent à des communautés constituées :

Il y a une dimension de savoir-être et de savoir-faire qui est essentielle, et pour laquelle il faut accompagner les gens à devenir des commoners, parce qu’elle n’est pas spontanée. Sur ce point, les bibliothèques peuvent être un acteur majeur. Un exemple d’atelier Wikipédia qui a marché, c’est à la bibliothèque municipale de Lyon, autour du Point G, centre de ressources sur le genre. Il y avait déjà une communauté sensibilisée à ces questions qui gravitait autour du centre de ressources. Du coup, la bibliothèque a monté de ateliers en partant du constat qu’il y a énormément plus de fiches consacrées à des hommes dans Wikipédia qu’à des femmes, ce qui s’explique entre autres par le fait que les contributeurs sont majoritairement des hommes : l’idée a donc été de créer des fiches sur des femmes, notamment des Lyonnaises. Ça a marché parce que pour la communauté, sensibilisée à ces questions, ça faisait du sens de venir contribuer à Wikipédia sur ces sujets. De la même façon pour les bibliothèques patrimoniales qui ont monté ce type d’ateliers en s’appuyant sur les communautés d’amateurs d’histoire locale.

13) Favoriser la mise en partage des ressources, des savoir-faire et des connaissances (grainothèques, bookcrossing, Troc de presse, bourses des savoirs, bibliothèques vivantes, etc.)

Toutes ces activités se développent de plus en plus en bibliothèques et elles peuvent constituer autant de premiers pas vers les Communs pour les individus, à condition que ce soit explicité comme tel par les établissements qui mettent en oeuvre ces démarches. C’est aussi une manière de montrer qu’il existe des pratiques collaboratives au-delà d’une « économie du partage » (Uber, AirBnB, etc.) déjà largement dévoyée.

14) Soutenir les acteurs des Communs sur son territoire, notamment par la mise à disposition des lieux et des équipements aux communautés

A Valence, les bibliothèques vont à la rencontre des espaces concernés et tous affirment avoir besoin d’un lieu fédérateur : il y a besoin de se rencontrer, que les communautés puissent se retrouver et échanger dans un espace neutre. Par exemple, les acteurs d’un hackaton (temps donnés pendant lequel des développeurs et plusieurs corps de métiers se retrouvent et on imagine comment on peut développer de nouvelles idées, de nouvelles fonctionnalités, à partir d’un jeu de données ou d’outils existants : hacker, ce n’est pas forcément pirater, c’est détourner un objet de sa fonction première, par exemple quand on utilise une pince à linge ou un trombone pour fermer un sachet de surgelés) disent qu’ils n’ont pas de lieu pour ces temps de partage neutre et gratuit de pair à pair. Or, tous les groupes de cet ordre n’ont pas nécessairement les moyens de louer une salle, puisque les modèles économiques de ce type d’espaces sont loin d’être stabilisés. La bibliothèque peut être ce lieu fédérateur, ouvert, accessible et gratuit. La question de la neutralité est fondamentale, peut-être encore plus que celle de la gratuité : quand plusieurs communautés se croisent, si elles sont obligées, pour pouvoir échanger d’aller dans le lieu de l’une ou de l’autre, cela a un impact sur l’équilibre des échanges. Ça induit des rapports de forces. La bibliothèque est un des rares équipements totalement librement accessibles sur un territoire. Quand on rentre dans une bibliothèque, il n’y a pas d’enclosure, de droit d’entrée, l’anonymat y est possible et respecté : on ne demande rien à la personne qui passe le seuil et utilise les ressources mises à disposition sur place. De ce point de vue, on est complètement dans une logique de communs. C’est un atout majeur. La bibliothèque est la maison des communs sur un territoire. Par ailleurs, la bibliothèque est un lieu neutre, impartial. Cela permet de remplir un rôle de facilitateur de l’échange de pair à pair.

15) Organiser des événements autour de la thématique des Communs

L’événement organisé par la médiathèque de Crolles en constitue un bon exemple. Dans le même esprit, on peut citer le forum citoyen « Démocratie. Pensez, rêver, agir ensemble » organisé par la bibliothèque de Lyon au début du mois de mars, qui comportait une série d’événements thématiques sur la question des Communs.

16) Passer à une logique de Tiers-Lieux en tant qu’espaces appropriables par des communautés

Les bibliothèques sont la maison des communs sur un territoire, et en tant que telles peuvent doivent être des contributrices à l’émergence et à la pérennisation des communs sur ce territoire. C’est ce qui amène aujourd’hui, par endroits, à se poser la question de savoir s’il ne serait pas pertinent de faire gérer tout ou partie des services de la bibliothèque non pas par les bibliothécaires, mais par la communauté. Cela passe par exemple par la mise à disposition d’espaces au bénéfice de la communauté, où les gens s’organisent entre eux pour faire converger leurs besoins et leurs compétences (Fab Lab : espace appropriable par la communauté, qui y fait émerger ce qui lui est vraiment utile) : trop souvent on se focalise sur les biens et les ressources matérielles, alors que c’est l’espace, le lieu, la possibilité de la rencontre et de l’échange qui font défaut plus que les ressources… La bibliothèque peut être ce lieu où la communauté se retrouve. Comment on peut se positionner sur le territoire comme un des acteurs de la communauté ? Ça revivifie complètement la notion de tiers-lieu qui a beaucoup été discutée en bibliothèque, mais rarement sous cet angle, qui est pourtant fondamental. Ça change radicalement l’approche du rôle de la bibliothèque dans la Cité, bien que ce soit parfaitement en adéquation avec les propos du Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique, qui date de 1994. L’accès au savoir passe aussi par la transmission de pair à pair, et c’est ce que permet le Fab Lab (quelle que soit sa thématique, numérique ou tricot).

17) Permettre aux agents de la bibliothèque de contribuer sur leur temps de travail à des Communs de la connaissance

Le Conseil National du Numérique a produit l’an dernier un rapport sur la question du travail dans lequel il recommande la création d’un Droit Individuel à la Contribution (DIC) conçu sur le modèle du Droit Individuel à la Formation (DIF) pour permettre aux employés des entreprises, mais aussi aux agents du secteur public, de bénéficier de jours octroyés par leurs employeurs pour exercer des activités contributives.

Un temps envisagée, cette proposition n’a pas été retenue dans la loi Travail, mais rien n’empêche des établissements de s’en inspirer pour permettre à leurs agents d’enrichir des Communs de la connaissance dans le cadre de leurs activités. On pourrait ainsi imaginer que les fiches de poste de certains agents mentionnent la contribution à des projets comme Wikipédia, WikiData, Open Street Map ou à des logiciels libres.

18) Participer au financement des Communs culturels

19) Développer des liens avec des bibliothèques autogérées

Cette proposition est directement issue de ma participation à la BiblioDebout l’an dernier. Beaucoup de bibliothécaires ont participé à titre individuel à ces expériences de bibliothèques participatives implantées au coeur d’un mouvement social. Des associations, des libraires, des éditeurs, des médias, des auteurs ont soutenu ces initiatives, mais pas des bibliothèques en tant que telles.

Les bibliothèques publiques devraient pourtant repenser leur position et leur rôle vis-à-vis de ces bibliothèques autogérées et communautaires, sans doute appelées à se multiplier à l’avenir.

Sur ce sujet, je vous suggère la lecture de cet article (en anglais) publié récemment par Raphaël Bats et Marilou Pain à propos de l’expérience des Bibliodebouts en France, qui suggère une forme de rapprochement.

Extrait de la conclusion :

The participative library BiblioDebout was giving access to knowledge, and, in the same time, proposing a political experimentation. This is inspirational for public libraries. If empowerment is condition for quality of life, so our libraries should be interested to propose to their community a shared and equalitarian project, to produce pictures and affects able to build political action, and to think about their own commitment towards society. BiblioDebout helps to question the political vocation of Public Libraries, a trendy topic in France today. To take on this role, the public libraries would have to redefining their neutrality, Increasing participative projects, not only « making society », but « making community », and finally redefining the role of institution in being not what is setting, but what is moving.

20) Ouvrir la gouvernance de l’établissement aux usagers.

C’est le stade ultime de la « communification » d’une bibliothèque qui rejoint les nombreuses réflexions en cours actuellement dans la profession autour du concept de bibliothèque participative, mais en les poussant jusqu’à leur terme.

Sur la question de la communification des services publics, je vous recommande en particulier la lecture de l’ouvrage Commun : essai sur la révolution au 21ème siècle de P. Dardot et C. Laval, qui comprend un chapitre dédié à ce sujet.

Extrait :

La question est de savoir comment transformer des services publics pour en faire des institutions du commun ordonnées aux droit d’usage commun et gouvernés démocratiquement. Il s’agirait non plus de concevoir l’Etat comme une gigantesque administration centralisée, mais comme un garant ultime des droits fondamentaux des citoyens au regard des besoins collectivement jugés essentiels, tant que l’administration des services serait confiée à des organes incluant des représentants de l’Etat mais aussi des travailleurs et des usagers-citoyens.

Classé dans:A propos des biens communs, Bibliothèques, musées et autres établissements culturels Tagged: Bibliothèques, Biens Communs, communs, connaissance, territoires