La propriété privée au secours des forêts ? (ou les paradoxes des nouveaux communs sylvestres)

lundi 19 août 2019 à 08:32A la fin du mois dernier, le philosophe Baptiste Morizot – auteur des ouvrages Les Diplomates et Sur la piste animale – a publié une intéressante tribune sur le site du journal Le Monde, intitulée «Si la propriété privée permet d’exploiter, pourquoi ne permettrait-elle pas de protéger ?». On la retrouve en libre accès sur le site de l’association ASPAS (ASsociation pour la Protection des Animaux Sauvages), sous le titre «Raviver les flammes du vivant». Ce texte avait pour but de soutenir le projet « Vercors Vie Sauvage » porté par l’ASPAS qui cherchait à rassembler 650 000 euros en financement participatif afin d’acquérir 500 hectares de forêt – formant auparavant un domaine privé de chasse – pour établir une « Réserve de vie sauvage », en libre évolution.

Baptiste Morizot résume simplement ce concept de « forêt en libre évolution » sur lequel repose le projet : il s’agit avant tout de « la laisser tranquille » :

La restituer aux hêtres, sapins, cerfs, écureuils, aigles, mésanges, lichens… La laisser en libre évolution, c’est-à-dire laisser le milieu se développer selon ses lois intimes, sans y toucher. Laisser l’évolution et les dynamiques écologiques faire leur travail têtu et serein de résilience, de vivification, de création de formes de vie.

A l’heure où j’écris ces lignes, les dons ont permis d’atteindre ce montant pour boucler le budget total de 2,2 millions d’euros nécessaire à la réalisation de ce projet.

Ce que j’ai trouvé intéressant – et aussi assez paradoxal, mais je vais y revenir – dans la tribune de Baptiste Morizot, c’est la manière dont il articule la question de la propriété privée avec celle des Communs. Il s’agit en effet pour lui avec ce rachat de détourner le droit de propriété privée, un peu comme lorsqu’on dit que les licences libres ont réalisé un « hack légal » du droit d’auteur en subvertissant ses principes de fonctionnement tout en s’appuyant sur lui :

C’est [la propriété privée] que ces initiatives vont saisir et détourner en toute légalité : si elle permet d’exploiter, pourquoi ne permettrait-elle pas de protéger ? […] Le concept est paradoxal : détourner à plusieurs, dans une mobilisation citoyenne par le don, le droit exclusif de la propriété privée, non pas pour une jouissance personnelle, mais pour une radicale restitution aux autres formes de vie.

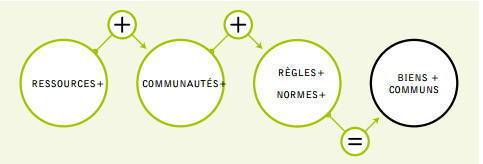

Et l’auteur fait ensuite un lien avec la question des Communs, en ajoutant que la forêt sera ainsi constituée en «un bien commun, commun aux humains et aux autres vivants, surtout en cette période de crise grave de la biodiversité». Un Commun particulier donc, puisque élargi à l’ensemble des vivants, humains et non-humains :

Ce n’est donc pas une initiative pour la nature au détriment des humains, ni une action au bénéfice de la nature en tant qu’elle est utile aux humains : c’est une manière d’agir pour le bien de la communauté inséparable des vivants, dont les humains sont membres.

En s’exprimant de la sorte, Baptiste Morizot inscrit son propos dans un des débats les plus épineux qui traversent aujourd’hui la pensée des Communs : doit-on faire des Communs depuis et avec la propriété privée ou contre et sans elle ? La question divise les auteurs travaillant sur le sujet et elle oppose même en France deux écoles académiques rivales, qui s’affrontent sur ce point précis (voir ici et ici pour un aperçu de ces débats).

Significativement, cette manière de présenter la propriété privée sous un jour favorable n’est pas propre au projet « Vercors Vie Sauvage » et on la retrouve même aujourd’hui à des endroits où on ne l’attendrait pas forcément. C’est ainsi que sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes un projet de fond de dotation, baptisé « La Terre en Commun » a vu le jour pour réunir les sommes nécessaires au rachat d’une partie de la zone à l’État, dans le but de sécuriser l’occupation et de préserver les activités collectives qui s’y trouvent encore. Cette initiative ne fait cependant pas l’unanimité, comme on peut le lire dans une tribune publiée sur le site Reporterre, intitulée «L’achat des Terres à l’État signe la mort politique de Notre-Dame-des-Landes». Et c’est bien le recours à la propriété privée qui fait grincer des dents, les auteurs de ce texte accusant le projet de chercher à «convertir en propriété immobilière la notoriété exceptionnelle accumulée par la lutte pendant des années».

On retrouve également ce rapport paradoxal à la propriété privée chez un auteur comme Alain Damasio qui, d’un côté, critique dans son dernier roman Les Furtifs la privatisation rampante des villes par les entreprises, mais de l’autre, fait en interview l’éloge de l’acquisition foncière en tant que stratégie libertaire, visant à multiplier les poches de résistance :

Paradoxalement l’un des moyens, à ses yeux, de résistance serait de devenir propriétaire « l’une des rares choses que respecte le capitalisme c’est la propriété privée ». C’est pour cela qu’Alain Damasio soutient une initiative de rachat collectif des terres de la ZAD nommée Terre en commun.

La propriété privée serait donc un peu comme les chasseurs dans le fameux sketch des Inconnus : il y en aurait une bonne et une mauvaise, sans qu’on comprenne très bien comment faire la différence…

A titre personnel, l’expérimentation « Vercors Vie Sauvage » me paraît extrêmement intéressante (j’ai d’ailleurs contribué à la campagne de crowdfunding) et il y a dans dans la tribune de Baptiste Morizot des éléments remarquables, notamment la manière dont il rattache cette démarche à la question des Communs. Mais je trouve aussi dérangeante cette manière « d’encenser » la propriété privée comme stratégie de résistance et je voudrais ajouter quelques développements pour essayer de montrer où se situe le problème, tout en proposant des pistes pour essayer de sortir de ces contradictions.

Réhabiliter Garrett Hardin ?

La propriété privée constitue en effet une notion à manier avec précaution, surtout si l’on veut éviter de provoquer des effets de bord non désirés. Cette institution est au coeur de la réflexion sur les Communs, notamment depuis la parution en 1968 dans la revue Science du célèbre article de Garrett Hardin «La Tragédie des Communs». Dans ce texte qui a durablement marqué la pensée économique, Hardin imagine un pâturage en libre accès sur lequel des éleveurs peuvent conduire à leur guise des moutons. Il affirme ensuite que si ces acteurs se conduisent rationnellement, ils vont nécessairement chercher à augmenter le nombre de bêtes sur le champ pour maximiser leur bénéfice individuel. Au final, il ne peut en résulter qu’une destruction du pâturage, preuve qu’«une société qui croit à la liberté dans les Communs» sera fatalement conduite à sa ruine.

Dans l’esprit de Garett Hardin, cette parabole du champ surexploité valait en réalité pour toutes les situations où l’humanité doit prendre soin de ressources limitées et dans son article, il aboutit à la conclusion que le seul moyen d’éviter la Tragédie des Communs consiste à distribuer sur les ressources des droits de propriété, publique ou privée, de manière à ce que l’État ou le marché assurent la préservation des biens dans le temps.

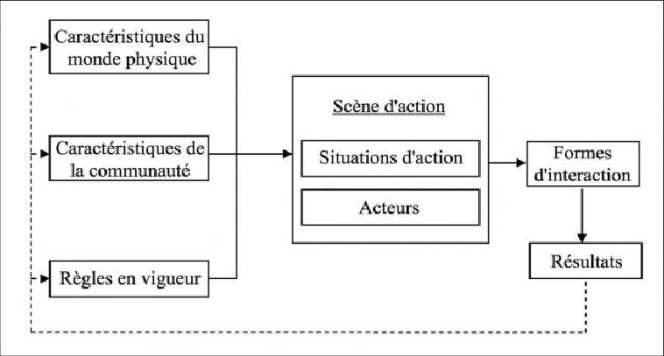

On sait que les travaux d’Elinor Ostrom sur la gouvernance des Communs ont permis de démontrer que l’hypothèse de Garett Hardin était fausse ou, plus exactement, que la Tragédie annoncée n’était pas une fatalité inéluctable. Dans certaines conditions, les communautés d’humains sont capables de mettre en place collectivement des règles de gestion de ressources partagées permettant d’éviter la surexploitation, parfois de manière plus efficace et durable que ne pourraient le faire une autorité publique ou la libre concurrence.

Le problème avec la tribune de Baptiste Morizot, mais aussi avec les propos d’Alain Damasio sur «la propriété privée comme seule chose que le capitalisme respecte», c’est que même s’ils n’en ont pas l’intention, ils peuvent subrepticement conduire à une forme de réhabilitation des thèses de Garrett Hardin. Hors de la propriété, point de salut ! D’ailleurs, regardez : même les écologistes radicaux et les ZADistes en viennent à se ranger à cette idée !

Or le paradoxe, c’est qu’en réalité, ni le projet « Vercors Vie Sauvage », ni le fond de dotation de la ZAD, ne vont recourir à l’institution classique de la propriété privée, si l’on observe bien la manière dont ils vont s’organiser. Mais pour le montrer, il faut recourir au cadre de la théorie des Communs et, notamment, à la notion de faisceau de droits (Bundle of Rights) utilisée par Elinor Ostrom.

Un démantèlement de la propriété privée à travers un faisceau de droits

Baptiste Morizot prévient lui-même qu’il ne s’agit pas avec le projet « Vercors Vie Sauvage » de faire un usage classique du droit de propriété privée :

Attention : il s’agit de désamorcer les risques que la propriété comporte. Il ne s’agit pas d’approprier des terres agricoles. Il ne s’agit pas non plus de « privatiser » ces forêts.

En effet, le système des « Réserves de Vie Sauvage », mis en place par l’association ASCAP, s’appuie sur une Charte établissant un certain nombre de principes de fonctionnement. En vertu de son droit de propriétaire, l’association établit une sorte de « règlement » déterminant sur la zone les activités autorisées (promenades non-motorisées) ou interdites (chasse, pêche, cueillette, feux, etc.). Mais les informations les plus intéressantes se trouvent à mon sens dans la FAQ du site.

On y apprend notamment que l’association s’est en quelque sorte elle-même « liée les mains » de manière à ne plus pouvoir revendre le terrain (elle ne peut que céder ou acheter des parcelles à la marge pour rendre le territoire plus cohérent). Par ailleurs, une garantie supplémentaire est apportée dans le sens où si l’association venait à disparaître, une clause spécifique de ses statuts prévoit que la propriété des terres devrait automatiquement être donnée à une autre association poursuivant des buts similaires de protection du milieu.

Ce montage permet en réalité de neutraliser ce qui constitue sans doute l’aspect le plus problématique du droit de propriété, à savoir le droit d’aliénation (ou abusus en latin), celui qui permet de constituer la chose possédée en une marchandise échangeable sur le marché. Une telle auto-neutralisation du droit d’aliénation se retrouve dans d’autres initiatives ayant des liens avec les Communs. C’est par exemple un principe au coeur de l’activité de l’association Terre de Liens qui agit pour préserver les terres agricoles ou dans le fonctionnement des Community Land Trusts oeuvrant pour promouvoir l’habitat participatif et lutter contre la spéculation immobilière dans les villes. Dans un autre registre, j’ai déjà eu l’occasion de montrer que ce qui fait la grande force d’un site comme Wikipédia, c’est l’impossibilité dans laquelle se trouve la fondation gérant le projet de se revendre à des acteurs comme les GAFAM, grâce aux licences libres appliquées au contenu de l’encyclopédie.

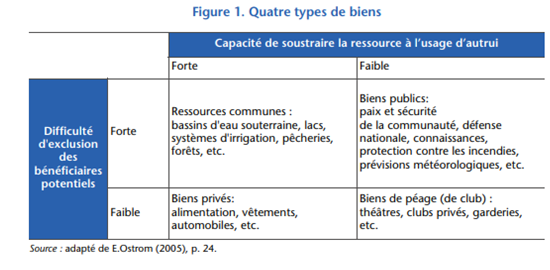

Cette question cruciale du droit d’aliénation avait bien été identifiée par Elinor Ostrom dans ses analyses sur la gestion des Communs. Elle utilise notamment pour cela la notion de faisceaux de droits (Bundle of Rights), issue de l’école du réalisme juridique aux États-Unis, pour montrer que la propriété peut se « démembrer » en un certain nombre de prérogatives. Là où la théorie économique classique postule que le marché a besoin pour fonctionner de manière optimale d’une réunion des éléments du droit de propriété (usus, fructus et abusus) entre les mains d’un propriétaire unique, Ostrom montre au contraire que, dans la gestion d’une ressource commune, la propriété forme un faisceau complexe dont les parties prenantes se partagent les éléments leur conférant des « statuts » différents (voir le schéma ci-dessous).

On peut tout à fait décrire le projet « Vercors Vie Sauvage » en utilisant ce cadre d’analyse. Ainsi la Charte des « Réserves de Vie Sauvage » confère aux humains un droit d’accès au territoire, mais pas le droit de prélèvement. Le droit de gestion est quant à lui limité au strict minimum, car le principe même de la « libre évolution » implique que les humains renoncent à gérer la forêt. Le droit d’exclusion est aussi pris en compte, dans le mesure où la Charte permet à des visiteurs d’entrer sur la zone à condition de respecter le règlement de l’association. Et, comme nous l’avons vu, le droit d’aliénation fait l’objet d’une attention particulière puisque les terrains sont soustraits au marché et ne peuvent plus faire l’objet d’une vente.

Il est donc inexact d’affirmer que ce projet va s’appuyer sur la propriété privée (si l’on entend par là un droit exclusif dont jouirait dans sa plénitude un bénéficiaire unique). Dans sa tribune, Baptiste Morizot pose la question : « Si [la propriété privée] permet d’exploiter, pourquoi ne permettrait-elle pas de protéger ? ». En réalité, pour jouer ce rôle protecteur, il faut que la propriété privée devienne propriété commune et cette opération requiert la mise en place de que qu’Elinor Ostrom appelle dans ses écrits un Common Property System, ce qui implique un éclatement du faisceau de droits.

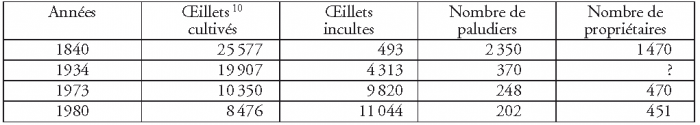

Le projet « Vercors Vie Sauvage » présente néanmoins une différence notable par rapport aux « Common Pool Resources » traditionnelles étudiées par Ostrom (qui s’est d’ailleurs beaucoup intéressée aux forêts) : ici, le but n’est pas d’instaurer un arrangement institutionnel permettant d’exploiter durablement la forêt, mais de faire en sorte, au contraire, que la forêt ne constitue plus une ressource à exploiter. On est donc davantage en présence de ce que certains appellent un « Commun négatif », dans le sens où le but est d’éviter l’établissement d’un rapport instrumental entre humains et non-humains.

Mais ce n’est pas le seul décalage que le projet « Vercors Vie Sauvage » fait subir au modèle classique des Communs, y compris d’ailleurs au niveau du faisceau de droits.

Une reformulation symétrique du faisceau de droits ?

Vous aurez peut-être remarqué que lorsque j’ai décrit plus haut la configuration du faisceau de droits telle qu’elle se présente dans le cadre du projet « Vercors Vie Sauvage », je l’ai fait – de manière habituelle – comme si ces droits étaient uniquement des prérogatives dont des humains disposent sur des non-humains. Mais ici, beaucoup de ces droits ne s’expriment justement que de manière négative : les humains certes peuvent accéder à la forêt, mais ils ne doivent rien y prélever ; ils ne doivent pas « gérer » la forêt, mais la laisser se développer par elle-même ; ils ne peuvent pas vendre la terre. La description que j’ai faite est marquée par une forme d’anthropocentrisme, alors qu’on pourrait présenter les choses d’une toute autre manière, car à ces « droits négatifs » des humains (qui sont en réalité des interdictions ou des devoirs s’imposant à eux) correspondent autant de « droits positifs » bénéficiant aux non-humains (végétation, animaux, cours d’eau, terre et minéraux présents sur la zone).

C’est d’ailleurs ce qu’exprime Baptiste Morizot dans sa tribune, en invitant à dépasser les droits négatifs pour prendre conscience des droits positifs qui en sont le corolaire :

Certains diront peut-être : « Encore un lieu où les écolos vont tout interdire ! ». On peut répondre factuellement à cette accusation : ici, dans ce petit foyer en libre évolution, vous avez le droit de tout faire – sauf exploiter, tuer, et abîmer l’intégrité du lieu. Si en lisant cela, vous continuez à penser que vous n’avez effectivement le droit de rien faire, cela révèle probablement plus quelque chose sur vous que sur le projet des réserves.

Avec son modèle du faisceau de droits, Elinor Ostrom a certes permis d’accomplir un progrès important, en dépassant « l’idéologie propriétariste » qui voulait que la propriété se résume à des droits appartenant à un acteur unique, régnant seul sur la chose possédée. Mais le faisceau de droits reste encore chez elle marqué par un point de vue anthropocentré : chaque composante du faisceau est orientée « dans un sens » qui va des humains vers les non-humains. Les humains restent les sujets actifs de ces droits, tandis que les non-humains en sont les objets passifs. En cela, Elinor Ostrom n’a pas réellement rompu avec ce qu’on pourrait appeler la fonction « cosmologique » du droit de propriété, qui vise essentiellement dans notre tradition occidentale à instaurer les humains en «maîtres et possesseurs de la Nature», selon la formule de Descartes.

S’il y a un faisceau de droits dans le projet « Vercors Nature Sauvage », il est très différent de ceux décrits par Elinor Ostrom dans ses analyses, car l’idée même de « forêt en libre développement » implique que les non-humains de ce territoire bénéficient de droits positifs, à commencer par le respect de leur droit à la vie, dont Baptiste Morizot rappelle l’importance alors que la biodiversité s’effondre sur la planète :

La biosphère peut bien être réduite, appauvrie, affaiblie, il suffit de quelques braises et d’un soulèvement des contraintes pour que le vivant foisonne, se répande, se multiplie dans toutes les directions. Le vivant est avant tout prodigue, si on lui laisse les conditions pour s’exprimer. Mais pour cela, il faut chérir les dernières braises.

Un des intérêts du projet « Vercors Vie Sauvage » est donc de nous permettre de comprendre comment la théorie des Communs elle-même devrait être reformulée à l’âge de l’Anthropocène : l’unilatéralité qui marque encore les écrits d’Ostrom doit laisser place à une conception « symétrique » du faisceau de droits, où les non-humains, tout comme les humains, peuvent avoir la qualité de sujets de droit. Cela reviendrait à appliquer à la théorie des Communs le principe de symétrie généralisée, dont Bruno Latour et Michel Callon préconisent l’emploi dans la sociologie de la traduction et on rejoint aussi les importants travaux de la juriste Sarah Vanuxem, qui cherche à reformuler le droit de propriété, non comme un pouvoir de domination sur les choses, mais comme une « faculté d’habiter la Terre ».

Une nouvelle « Charte des forêts » pour l’Anthropocène ?

Lorsque j’ai lu pour la première fois la tribune de Baptiste Morizot, elle m’a immédiatement fait penser à la « Charte des forêts » promulguée en 1217 en Angleterre, dont on dit qu’elle constitue une des premières consécrations juridiques des Communs. Cette Carta Foresta est un « texte compagnon » de la Magna Carta, arrachée par le peuple anglais à ses souverains au terme d’une période troublée dans le but d’obtenir la garantie de ses droits fondamentaux.

A l’époque, les forêts d’Angleterre faisaient l’objet d’un vif conflit d’usage entre la monarchie britannique et le petit peuple. Depuis la conquête normande de l’Angleterre, une partie significative des anciennes forêts communales avaient en effet été transformées en « forêts royales » de manière à en faire des domaines de chasse réservés aux souverains. Cela avait notamment pour conséquence l’interdiction faite aux plus pauvres d’entrer dans ces forêts pour y exercer leurs droits coutumiers de prélèvement des ressources de première nécessité, comme le bois de chauffage ou la tourbe, ainsi que la possibilité de faire paître des bêtes pour ceux qui ne possédaient pas de terres en propre.

La Charte des forêts réaffirme le droit des plus pauvres à faire usage des forêts et elle interdit de manière corrélative aux souverains de les enclore pour empêcher l’exercice de ces droits élémentaires. Or dans le cadre du projet « Vercors Vie Sauvage », les terres acquises par l’association ASPAS constituaient justement un ancien domaine privé de chasse dont l’accès était fermé par une clôture électrique, qui sera symboliquement supprimée une fois la forêt constituée en réserve :

Le terrain de la future réserve Vercors Vie sauvage était hier encore un domaine de chasse privé, fermé à tous par des clôtures électriques infranchissables. Une fois racheté par l’ASPAS, toutes les clôtures seront enlevées, et chacun aura librement le droit d’y pénétrer, pour s’immerger dans une vie riche. Tout un ancien domaine de chasse, dédié hier au plaisir de la mort, est libéré ici pour servir aux joies de la vie, la vie des autres, et la nôtre en retour.

Là aussi, il y a à la fois une continuité et une rupture entre cette histoire très ancienne et la nouvelle manière d’aborder les Communs à l’âge de l’Anthropocène, dont le texte de Baptiste Morizot est l’expression. La Charte des forêts était la manifestation d’une limitation intrinsèque du droit de propriété au nom du droit à la vie : parce qu’on considérait que les plus pauvres devaient bénéficier du droit de vivre, nul ne pouvait – pas même le roi – les empêcher d’entrer dans la forêt pour y assurer leur subsistance. Aujourd’hui, cette question du droit à la vie se pose différent à nous, en lien avec la crise écologique que nous traversons. Le Commun ne se conçoit plus uniquement comme un droit de prélèvement exercé par des humains pour transformer des non-humains en ressources à leur usage. Comme le dit Bapiste Morizot, on doit cesser de considérer les non-humains comme des ressources pour les intégrer en tant que membres de la communauté et leur garantir un droit effectif à la vie. La survie des humains dépend intrinsèquement de celle des non-humains et c’est ce lien fondamental d’interdépendance qu’il convient de protéger à travers l’institution du Commun.

Pour exprimer ces idées, Baptiste Morizot utilise la notion de « communauté biotique », déjà mise en avant par le forestier Aldo Léopold dans les années 40, et il appelle dans d’autres textes à trouver la voie d’une « cohabitation diplomatique avec le vivant » :

Il nous revient la responsabilité de trouver maintenant le langage commun de négociation diplomatique qui nous permettra de partager une communauté biotique qui est l’essence même du vivant.

La dissonance du crowdfunding et le risque d’évitement du politique

Vous l’aurez compris, je trouve le positionnement du projet « Vercors Vie Sauvage » très intéressant et il me semble que l’on peut même y puiser de nombreux éléments pour enrichir la compréhension des Communs, tout comme en retour, la théorie des Communs permet mieux comprendre ce qui se joue exactement dans ce projet au niveau de la propriété.

Comme je l’ai dit en introduction, c’est ce qui m’a conduit à participer à la campagne de financement participatif pour contribuer à ce que ce projet se réalise. Néanmoins lorsque j’ai fait mon don, un malaise m’a saisi et il m’a fallu un certain temps pour arriver à comprendre ce qui me dérangeait dans la démarche. Le déclic m’est venu en lisant cet été l’ouvrage (remarquable) de Grégoire Chamayou « La société ingouvernable« .

Dans un des chapitres du livre intitulé « Nouvelles régulations », Chamayou explique comment les penseurs du néo-libéralisme furent paniqués par l’apparition des premières législations de protection de l’environnement dans les années 60-70. Pour répliquer sur la plan de la théorie, ils s’efforcèrent d’apporter la preuve de l’inefficacité de ces régulations par rapport aux résultats que l’on pourrait obtenir en laissant les acteurs agir librement sur le marché. Une des formulations les plus fameuses de ces objections prit la forme du « Théorème de Coase« , du nom de l’anglais Ronald Coase (lauréat du prix Nobel d’économie en 1991).

Dans un article fameux publié en 1960, Coase s’intéresse à la question des « externalités négatives », dont les pollutions constituent un exemple. Imaginons par exemple une usine rejetant des produits polluants dans une rivière incommodant les populations vivant le long des berges en aval. Coase explique que plutôt que d’imposer par la loi des restrictions à cette activité économique (solution classique dite « pigouvienne »), on pourrait imaginer que les riverains et les propriétaires de l’usine négocient entre eux, soit pour que les habitants achètent « un droit à un environnement sain » aux propriétaires, soit que l’usine acquière un « droit de polluer » auprès des riverains. Les deux solutions sont indifféremment envisageables pour Coase, l’important étant que l’externalité que constitue la pollution soit « réinternalisée » par une transaction sur le marché. L’auteur ajoute que cette solution contractuelle sera plus efficace que le recours à l’intervention extérieure du législateur, à la condition que les droits de propriété sur les ressources soient bien déterminés et que les coûts de transaction restent faibles (c’est ce que l’on appelle le « Théorème de Coase »).

Grégoire Chamayou explique que les idées de Coase eurent une importance considérable pour les néo-libéraux, car elles leur permirent de soutenir que les problèmes environnementaux pouvaient être surmontés sans recourir à des interventions de l’Etat, comme la règlementation ou la taxation, en laissant jouer les seuls mécanismes du marché. On doit notamment à ce genre d’idées la mise en place en Europe du marché des « droits de polluer » sous la forme de quotas d’émission de carbone que les entreprises peuvent s’échanger (avec le succès très discutable que l’on sait…).

Lorsque j’ai eu fini de lire le chapitre de « La société ingouvernable » consacré à ces questions, j’ai compris d’où venait mon malaise devant le crowdfunding associé au projet « Vercors Vie Sauvage » et dans l’extrait suivant, Grégoire Chamayou met exactement le doigt là où ça fait mal :

Si l’on veut prendre en compte les réalités environnementales, disent les néo-libéraux, il faut les intégrer à la logique capitaliste de la valeur, ce qui implique d’étendre le domaine de la propriété privée aux biens communs ou publics, qui pouvaient encore lui échapper […] Dans cette conception du monde, la destruction d’une réalité environnementale compte pour rien tant qu’elle n’est pas économicisée […] La thèse fondamentale est que l’appropriation marchande de la nature est la condition de sa préservation. Les « biens communs », a contrario, sont réputés être une tragédie.

[…] Dans une fantastique inversion du réel, les néo-libéraux nous présentent l’appropriation privée comme étant la solution à un désastre environnemental qui est pourtant à la fois le produit d’accumulations privées antérieures et la condition renouvelée d’une appropriation marchande élargie.

La critique que l’on peut faire au projet « Vercors Vie Sauvage », c’est qu’en passant par le rachat des terres, on fait de la protection de la forêt une transaction privée sur un marché plutôt qu’un enjeu de régulation publique, exactement comme le préconise le « Théorème de Coase ». Ces 500 hectares de forêt vont certes pouvoir être transformés en une « Réserve de Vie Sauvage », mais uniquement parce qu’un propriétaire a bien voulu les mettre en vente sur le marché, en fixant le prix de la transaction. La forêt pourra donc reprendre ses droits sur ce territoire, mais à la condition que nous acceptions que ces droits à la vie deviennent à un moment une marchandise et que nous puissions nous organiser pour les acheter en jouant le jeu du marché.

Baptiste Morizot explique bien dans sa tribune qu’il considère ce recours à la propriété privée comme « un levier parmi d’autres » permettant de sortir de l’impuissance dans laquelle nous nous trouvons face à l’effondrement du vivant. Mais il ajoute que cette stratégie pourrait à terme prendre de l’ampleur et c’est aussi ce que sous-entend Alain Damasio en affirmant que la propriété privée est « la seule chose que le capitalisme respecte« . Or il paraît difficile de croire à la possibilité d’une généralisation de cette stratégie du rachat. Pour une forêt rachetée au nom du droit à la vie, combien seront conservées par des propriétaires que rien n’oblige à vendre et qui ont sans doute financièrement intérêt à continuer à exploiter les forêts à blanc plutôt qu’à les céder ? On peut certes réunir une fois 650 000 euros grâce à un crowdfunding, mais combien de milliards faudrait-il que la société civile débourse pour racheter l’ensemble des territoires à protéger ? Doit-on demander par exemple à Jair Bolsonaro de nous revendre les forêts d’Amazonie, qu’il met en coupe réglée depuis son accession au pouvoir ? Sans compter qu’à mesure que les forêts disparaitront, leur prix d’achat ne fera que flamber en vertu de la loi de la rareté, et on voit déjà se dessiner un « capitalisme vert » qui cherche à « financiariser la nature » pour extraire encore plus de valeur des derniers îlots de Nature. A l’échelle globale, au jeu du rachat et de la propriété privée, c’est encore et toujours le Capital qui gagne. Sachant que dans un contexte d’effondrement du vivant, il est logique que le droit à la vie devienne la Marchandise Ultime.

Plus proche de nous, les enjeux politiques autour de la forêt sont tout aussi présents. On a appris par exemple récemment que le gouvernement français songeait à un démantèlement de l’Office National des Forêts (ONF) impliquant à terme la privatisation d’un grand nombre de forêts appartenant à l’État (la forêt publique représentant un quart des superficies en France). Faut-il se réjouir de voir arriver ces forêts sur le marché ? Sans doute pas, car il y a de fortes chances que ces mises en vente profitent davantage aux industriels de la sylviculture qu’aux associations souhaitant protéger les forêts. L’enjeu est donc politique de bout en bout et le combat principal reste bien celui des limites à imposer au droit de propriété, qu’il soit public ou privé. Faut-il se résigner à faire des îlots de Communs dans un océan de propriété ou agir pour que le Commun s’impose à tous les propriétaires, ce qui passerait par une réglementation environnementale protégeant partout les conditions de la vie ? C’était d’ailleurs l’immense intérêt de la Charte des forêts de 1217 d’affirmer que les forêts – même celles appropriées – devaient continuer à faire l’objet d’usages communs, en limitant les pouvoirs des propriétaires.

Ce sont là les paradoxe de ces nouveaux Communs sylvestres que des projets comme « Vercors Vie Sauvage » entendent créer : ils sont extrêmement intéressants par l’imaginaire qui les anime et le décentrement qu’ils nous imposent d’effectuer pour prendre en compte les droits des non-humains ; mais ils seraient aussi inquiétants s’il s’agissait de céder aux sirènes survivalistes et d’abandonner le terrain politique pour nous en remettre au marché, en croyant qu’il nous laissera préserver le droit de vivre des communautés biotiques.