L’affaire Booxup et le prêt de livres : quelques clarifications sur la notion de « bibliothèque ouverte au public »

dimanche 13 septembre 2015 à 16:32Cette semaine aura été marquée par « l’affaire Booxup », du nom d’une application développée par une société française permettant à ses utilisateurs de signaler les livres papier qu’ils possèdent pour se les prêter entre eux.

Les dirigeants de Booxup ont eu la mauvaise surprise de voir débarquer chez eux des agents de la répression des fraudes, suite au signalement d’un mystérieux « professionnel du livre », comme s’ils se livraient à une activité illégale. Ce n’est pas si étonnant, puisque Booxup a déjà été comparé à un « AirBnB des livres » et ce type de pratiques collaboratives médiatisées par une plateforme sent la poudre en ce moment, alors que la dénonciation de « l’ubérisation » de l’économie est sur toutes les lèvres. Visiblement, il s’agissait simplement pour la répression des fraudes de prendre des renseignements sur le fonctionnement de la société, mais Slate nous a tout de même appris cette semaine que la Médiatrice du livre était en en train d’organiser des consultations sur la question des pratiques de revente d’occasion et de prêt de livres sur Internet.

Cette affaire a déjà suscité plusieurs réactions de grande qualité, pour défendre à travers le prêt de livres entre individus l’importance des pratiques de partage non-marchand des biens culturels (voir notamment chez Philippe Aigrain, Olivier Erztscheid ou Neil Jomunsi). Je voudrais néanmoins ajouter quelques éléments à la discussion pour répondre à certains arguments qui ont été échangés par certains sur Twitter pour attaquer Booxup.

Faire payer Booxup ?

En effet, plusieurs auteurs se sont émus que Booxup ait récemment réussi une levée de fonds importante de 310 000 euros, sans que son modèle ne prévoit une rémunération des auteurs de livres échangés par les utilisateurs de la plateforme. Et ils ont fait le parallèle pour appuyer leurs propos avec le mécanisme du droit de prêt en bibliothèque, qui prévoit une compensation pour les titulaires de droits depuis une loi votée en 2003, via un système de gestion collective administré par la SOFIA.

La discussion a alors rebondi pour essayer de déterminer si l’actuelle loi sur le droit de prêt était susceptible de s’appliquer à une plateforme comme Booxup. Or ce texte régit le prêt public de livres auquel se livre des « bibliothèques ouvertes au public« . C’est donc à partir de cette notion qu’il faut raisonner pour essayer de voir si elle peut être étendue à un site servant à mettre en relation des possesseurs individuels de livres pour faciliter leurs pratiques de partage.

Il n’existe pas à ma connaissance de jurisprudence, ni au niveau français, ni au niveau européen qui ait statué précisément sur la portée de la notion de « bibliothèque ouverte au public ». Néanmoins la loi de 2003 et ses décrets d’application contiennent des précisions intéressantes pour nous permettre de démêler la question.

Qu’est-ce qu’une « bibliothèque ouverte au public » ?

Le texte s’ouvre sur cet article, qui instaure une licence légale en faveur du droit de prêt en bibliothèque, tout en prévoyant une rémunération pour les titulaires de droits :

Art. L. 133-1. – Lorsqu’une oeuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.

Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur (…)

La notion sur laquel repose le dispositif est donc celle de « bibliothèque accueillant du public« , car cette loi, adoptée par le législateur français pour transposer une directive européenne de 1992, n’avait pas pour objectif de s’appliquer aux activités de prêt privé entre individus, mais seulement au prêt « public ».

Le texte de loi ne définit cependant pas clairement ce que l’on doit entendre par « bibliothèque accueillant du public« , mais les décrets d’application apportent des précisions intéressantes :

Art. R. 133-1. − Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont :

1) Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ;

2) Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

3) Les bibliothèques des comités d’entreprise ;

4) Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d’un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l’année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d’usagers inscrits individuels ou collectifs.

On constate que la notion de « bibliothèque accueillant du public pour le prêt » concerne non seulement des établissements sous tutelle de collectivités publiques (bibliothèques municipales et universitaires), mais aussi des bibliothèques relevant de personnes privées (comités d’entreprises). Par ailleurs, le quatrième alinéa de cet article donne une définition relativement générale et abstraite de la notion, susceptible de recouvrir « tout autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d’un public« .

Booxup reste en dehors du périmètre de la loi

Si l’on s’arrête à ces éléments, on peut arriver à la conclusion qu’une plateforme comme Booxup pourrait effectivement tomber dans la catégorie des « bibliothèque accueillant du public« , dans la mesure où elle vise bien à mettre en place à une « activité organisée de prêt au bénéfice d’usagers inscrits« . Il faut en effet s’inscrire sur Booxup et se créer un profil pour pouvoir bénéficier du service.

Profil d’utilisateur sur Booxup.

Profil d’utilisateur sur Booxup.

Néanmoins, la loi et les décrets comportent d’autres précisions qui font que cette interprétation doit être écartée, sans que le doute soit permis. La loi précise tout d’abord que les livres doivent être « achetés » par les organismes concernés par ses dispositions et le décret emploie les termes « d’exemplaires de livres acquis dans l’année« . Or ce n’est pas le cas pour Booxup, puisque l’entreprise n’achète pas elle-même d’ouvrages ; ce sont ses utilisateurs qui mutualisent des livres dont ils sont les propriétaires. Par ailleurs, le décret parle d’un « fonds documentaire » mis à la disposition du public, en précisant que « plus de la moitié » des ouvrages concernés doivent être ouverts au prêt. Ces indications n’ont de sens que si l’on parle d’un fonds physique dont une personne morale est propriétaire et pas de bibliothèques privées mise en partage par des particuliers.

On en arrive donc à la conclusion qu’en l’état du droit applicable en France, Booxup ne saurait être considéré comme une « bibliothèque accueillant du public pour le prêt » et n’est donc pas assujettie à la rémunération prévue par la loi au bénéfice des titulaires de droits. Le fait qu’une plateforme intervienne comme intermédiaire entre particuliers pour faciliter leurs pratiques de prêt de livres ne change pas la nature juridique de ces actes. On est toujours en présence de prêts privés entre individus et non d’un « prêt public ».

Dès lors, ces échanges restent couverts par le principe juridique de « l’épuisement du droit de distribution » en vigueur au sein de l’Union européenne. Cette règle veut que la première mise en marché du support d’une oeuvre éteigne ce droit de distribution reconnu au profit des titulaires de droits, ce qui permet de le donner, de le prêter et même de le revendre en occasion. La directive européenne de 1992 est revenue en partie sur ce mécanisme, en prévoyant que le prêt public d’oeuvres en bibliothèque reste soumis à ce droit de distribution et c’est à ce titre que la France a mis en place à partir de 2003 un système de gestion collective pour rémunérer les titulaires de droits.

Eviter les dérives de l’économie du partage ?

Entendons-nous bien. Je n’ai aucune sympathie particulière pour Booxup et je partage entièrement l’analyse de Philippe Aigrain, qui estime que ce type de plateformes participe d’une forme de « pollution des pratiques de partage entre individus« . Le rapprochement avec Uber et AirBnB est certainement assez justifié, dans la mesure où Booxup apporte peu de garanties concernant son évolution future. Certes l’application reste actuellement gratuite pour ses utilisateurs, mais le logiciel qu’elle utilise pour fonctionner n’est pas libre et la manière dont elle collecte agressivement les données personnelles de ses usagers laisse penser qu’elle s’éloignera vite des valeurs de « l’économie du partage » dont elle se revendique, au point de devenir un acteur problématique de l’écosystème si elle venait à se développer.

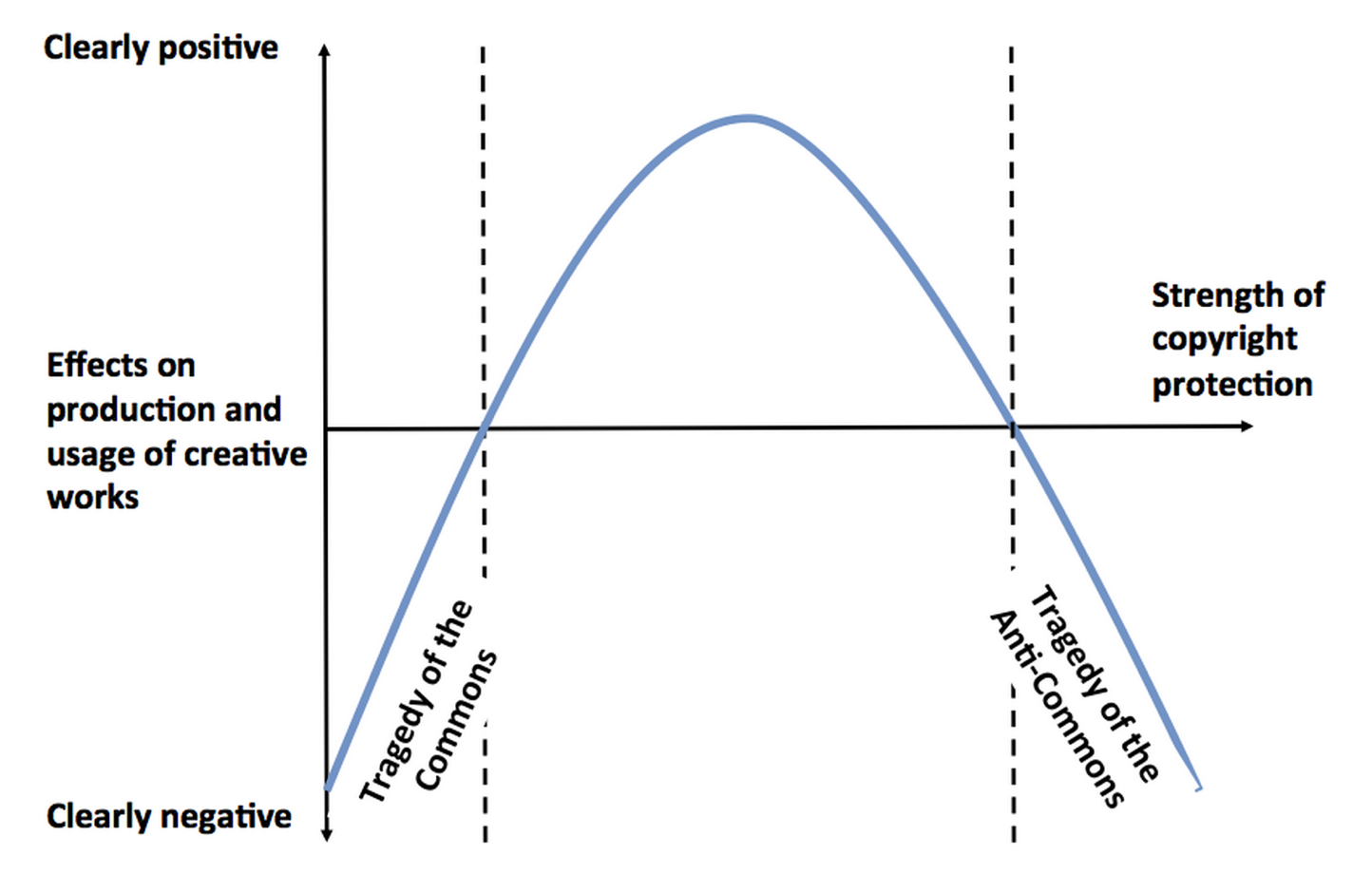

Mais il faut rester extrêmement vigilant à ce que les inquiétudes actuelles autour de « l’ubérisation » ne soient pas instrumentalisées pour remettre en cause les droits positifs dont les individus bénéficient encore sur la culture. Le mécanisme de l’épuisement des droits est de ce point de vue particulièrement important. Il fait pourtant l’objet depuis plusieurs années de nombreuses remises en cause. Un député comme Hervé Gaymard a déjà ainsi demandé la mise en place d’une taxe sur la revente des livres d’occasion et on a déjà vu aux Etats-Unis des auteurs s’en prendre à des plateformes de Bookcrossing accusées de menacer leurs ventes.

La vraie question posée par l’affaire Booxup est ailleurs et elle rejoint les débats sur le développement général de l’économie collaborative. Comme l’explique par exemple très bien Michel Bauwens, l’essor des pratiques de partage favorisées par le numérique a été récupéré par des plateformes qui en captent la valeur, avec des effets de bords inquiétants sur le plan économique et social. Cette re-centralisation des usages n’est cependant pas une fatalité et les mêmes technologies numériques permettraient aux communautés de se doter d’outils pour organiser leurs échanges, sans avoir à s’en remettre à des intermédiaires problématiques.

***

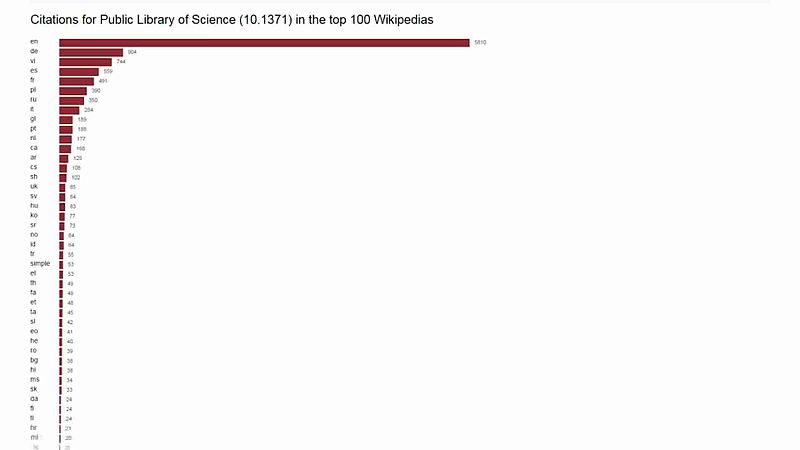

Concernant le prêt de livres entre individus, on a justement pu à l’occasion du débat autour de Booxup découvrir cette semaine le site Inventaire.io, développé par le français Maxime Lathuilière. Ce projet s’appuie sur des logiciels libres ; il affiche des principes très clairs concernant la protection de la vie privée de ses utilisateurs et il est articulé avec un des communs de l’information les plus importants actuellement (la base ouverte Wikidata rassemblant les connaissances décrites dans Wikipédia).

Le projet Inventaire.io cherche des développeurs pour l’aider à progresser, mais aussi bien entendu des utilisateurs pour faire grandir sa communauté. Sans doute la meilleure réaction possible à l’affaire Booxup est de se tourner vers de tels outils libres pour exercer nos droits au partage de la culture… tant qu’ils existent encore !

Classé dans:Bibliothèques, musées et autres établissements culturels

Mimi & Eunice. Par Nina Paley. Licence Copyheart. Please copy and share.

Mimi & Eunice. Par Nina Paley. Licence Copyheart. Please copy and share.