Open Trademark : des Creative Commons du droit des marques auraient-ils un sens ?

jeudi 13 juin 2013 à 17:47Le dépôt de la marque "Parti Pirate" à l’INPI en fin de semaine dernière a suscité beaucoup de discussions et de protestations, car cette décision a paru incompatible avec le positionnement du Parti Pirate français sur la propriété intellectuelle en général. Les critiques ont été assez virulentes pour que le Parti Pirate publie aujourd’hui un communiqué pour essayer de se justifier.

Le site de l’INPI donne une définition de ce que l’on entend par marque, au sens de la propriété intellectuelle :

Au sens de la propriété industrielle, la marque est un “signe” servant à distinguer précisément vos produits ou services de ceux de vos concurrents.

La marque est un élément indispensable de votre stratégie industrielle et commerciale. Si vous ne la protégez pas, vous offrez à vos concurrents la possibilité de s’en emparer et de bénéficier de vos efforts à bon compte.

En déposant votre marque à l’INPI, vous obtenez un monopole d’exploitation sur le territoire français pour

10 ans, renouvelable indéfiniment. Vous êtes ainsi le seul à pouvoir l’utiliser, ce qui permet de mieux commercialiser et promouvoir vos produits et services. Vous pouvez vous défendre en poursuivant en justice toute personne qui, notamment, imiterait ou utiliserait aussi votre marque.

On perçoit immédiatement qu’il y a une certaine ambiguïté à ce qu’on acteur non commercial utilise le dispositif des marques de commerce, qui a essentiellement été conçu pour que des acteurs économiques puissent distinguer des produits et services qu’ils distribuent de ceux de leurs concurrents.

Je n’ai pas l’intention d’en rajouter dans la polémique – le Parti Pirate français fera simplement son entrée dans le Copyright Madness cette semaine ;-) – même si sur le fond, je désapprouve ce dépôt de marque, surtout si le but de la manoeuvre est d’engager des poursuites en justice contre un Parti Pirate Lyon jugé "dissident". Ces querelles, que l’on peut encore lire en filigrane dans le communiqué du Parti pirate, ne méritaient sans doute pas de se placer dans une telle contradiction. Le droit des marques n’est pas le moins anodin, ni le moins contestable des droits de propriété intellectuelle, justement parce qu’il tend trop souvent à déraper en une forme de censure larvée, voire d’appropriation des mots du langage.

C’est d’ailleurs aussi de cette manière qu’ont réagi certains membres du Parti Pirate sur leur forum (ici @Zestryon) :

Pour en revenir au dépôt de la marque PP à l’INPI, si l’objectif était de l’utiliser légalement contre d’autres pirates récalcitrants, ce serait alors vécu par beaucoup comme un coup de poignard dans le dos de nos convictions : comment pourrait-on se dire pirates et utiliser la propriété intellectuelle à des fins de censure… Allô ?? Si j’ai rejoint les pirates, c’est justement pour combattre ce délire et ces abus insupportables. Ce serait comme déclencher la « guerre thermo-nucléaire » chère à Steve Jobs

Le dépôt de la marque "Parti Pirate" vu par l’excellent Jérôme Choain. Malaise…

Pourtant au-delà de la polémique, cette affaire soulève de vraies questions et je voudrais essayer de rebondir de manière positive en faisant des propositions concernant le droit des marques, ou plus précisément, les moyens de "hacker" cette branche du droit de la propriété intellectuelle, tout comme les Creative Commons ont permis de le faire avec les droits d’auteur.

Ne pas se tromper de question : identité ou propriété ?

Slima Amamou, membre lui-même du Parti Pirate en Tunisie, a écrit un texte très intéressant pour réagir à cette affaire : "L’identité ou les idées : le faux dilemne du Parti Pirate", dans lequel il déplace avec raison la problématique sur le terrain de l’identité :

Le combat contre la Propriété Intellectuelle que mène le Parti Pirate est un combat contre *l’idée* selon laquelle les idées peuvent être une propriété qu’on vend et qu’on achète. Parce que la propriété est un mode de gouvernance et que la gouvernance n’est nécessaire que pour les ressources. Or les idées ne sont pas des ressources : elles ne finissent jamais. D’ailleurs le Parti Pirate n’est pas contre le droit d’auteur. C’est-à-dire que nous sommes totalement pour que les auteurs aient des droits [...]

Par contre, avoir une autorité d’authentification des identités dans une communauté est très utile pour accélérer l’acquisition et la maintenance de la Confiance. Et surtout parce que contrairement aux idées, les identités sont des ressources très concurrentielles : il y en a une seule par communauté par historique. Il leur faut donc une bonne gouvernance pour résoudre les situations de conflit..Mais une bonne gouvernance ne signifie pas propriété. Le régime de propriété est le mode de gouvernance le plus simple et probablement le plus ancien [...] Mais la plupart des identités sont communautaires, comme celle du Parti Pirate, et dans ce cas, le régime de propriété n’est pas la meilleure gouvernance possible..

Cette manière de distinguer la question de l’identité de celle de la propriété est particulièrement intéressante et on la retrouve également chez Cory Doctorow, qui a récemment consacré un article important au droit des marques. Il y défend l’idée que les marques ne devraient pas être conçues comme une forme de "propriété", mais au contraire comme un droit du public :

Tant la règlementation que la jurisprudence considèrent les marques déposées comme un droit de protection du public et non comme une propriété. Quand vous avez pu déposer une marque, le gouvernement ne vous dit pas : « Félicitations, ce mot vous appartient désormais ! ». Il dit : « Félicitations, vous avez maintenant autorité pour poursuivre en justice les fraudeurs qui utiliseraient ce mot de sorte à tromper le public. » [...]

Les marques déposées sont faites pour protéger le public afin qu’il ne soit pas trompé. Elles sont des « appellations d’origine ». Si vous achetez une canette de soda avec le mot Pepsi sur le côté, vous êtes en droit de vous attendre à une canette de Pepsi et non à une canette d’acide de batterie.

Tout comme c’est le cas avec le droit d’auteur, il y a des aspects du droit des marques qui sont légitimes et intéressants et qu’il faut conserver, notamment le lien avec la certification d’une identité et le droit du public à ne pas être trompé. Mais ce droit comporte aussi des risques de dérapage à éviter, qui apparaissent quand on le saisit à travers le prime de la propriété. Toute l’affaire de la marque Parti Pirate réside en définitive dans cette tension.

Hacker le droit des marques ?

Pour conjurer ce risque, Slim Amamou propose de "hacker" le système, en détournant la manière dont fonctionne traditionnellement le droit des marques. Il estime que le Parti Pirate aurait dû en effet compléter son dépôt de marque par la publication d’une Charte d’utilisation, indiquant les conditions dans lesquelles le nom aurait pu être utilisé :

Dans ce contexte, le Parti Pirate a le choix entre bidouiller (hacker) le système ou rester en dehors. Et vu l’historique, l’identité et la culture du Parti, la tendance est plutôt vers le bidouillage.

La meilleure solution pour le Parti Pirate vu qu’en France, sa gouvernance est basée sur la démocratie représentative, c’est d’adopter une charte pour l’usage de l’identité (pour les pays ou la gouvernance du parti est basée sur la démocratie directe, il ne devrait pas y avoir besoin d’une charte supplémentaire). Cette charte peut être ouverte à l’extérieur du Parti. C’est à dire permettre l’usage de l’identité en dehors de la validation du parti, pourvu qu’on respecte certaines règles et qu’on s’engage a respecter certaines valeurs.

Ce faisant, cette charte permettrait le bon usage de l’identité, c’est à dire comme un label qu’un individu arbore quand il le souhaite et non pas comme une étiquette qu’on vous colle.

Beaucoup d’artistes, comme ici Banksy, ont proposé de hacker les marques par la parodie et le détournement. Mais peut-on hacker juridiquement le droit des marques lui-même ?

Or il se trouve qu’un des membres du Parti Pirate français (toujours @Zestryon) a rebondi sur cette idée pour proposer une telle Charte, dont la philosophie me paraît intéressante et qui va dans le bon sens, celui de l’identité et pas de la propriété :

Je propose que l’on neutralise la marque grâce à une charte qui garantisse que la marque ne soit pas utilisée à des fins détestables :

1) La marque "Parti Pirate" enregistrée à l’INPI ne peut être utilisée de manière offensive, à des fins de censure, ou de règlement de conflits internes. Seuls des cas exceptionnels comme l’usurpation délictueuse (par exemple un appel aux dons frauduleux) ou l’exploitation de l’identité PP par un groupuscule qui violerait les droits humains (par exemple incitant à la haine envers un groupe humain), autorisent alors le Bureau National, après consultation ouverte et approbation des membres, à utiliser juridiquement la marque de manière défensive.

2) Le dépôt à l’INPI est considéré par les Pirates comme un hack pour neutraliser une appropriation éventuelle de la marque par qui que ce soit : il permet ainsi que chacun puisse utiliser le logo librement, sans demander une autorisation.

3) Il n’a pas vocation à légitimer l’INPI ou le concept de propriété intellectuelle défendue par cet organisme, concept que le Parti Pirate vise à réformer pour une adéquation équilibrée entre droits d’auteur et droits du public à l’ère numérique.

4) Le logo du PP FR est toujours sous licence Creative Commons, CC BY http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:PPFR_RVB_SVG.svg. Ce qui autorise une utilisation dans un cadre commercial.

5) Par cette charte, les Pirates réaffirment symboliquement que les idées, notamment pirates, appartiennent à tout le monde : elles sont faites pour être partagées et émanciper le genre humain.

L’esprit de ce texte va dans le sens d’une marque qui serait en même temps mise en partage par une communauté et protégée contre les tentatives d’appropriation abusives. La marque conçue ainsi n’est pas si éloignée d’un bien commun que l’on doit protéger des enclosures (réappropriation exclusive au profit d’un seul). Après tout, les Anonymous avaient aussi vivement réagi lorsqu’une entreprise avait essayé de déposer "Anonymous" comme marque à l’INPI. Sous la pression, la société Early Flicker avait préféré renoncer face aux internautes qui l’accusaient de vouloir usurper leurs symboles.

Entre le Libre et le droit des marques, des relations complexes

Mais le Parti Pirate n’est pas le premier projet issu de la sphère du Libre à rencontrer des difficultés ou des contradictions avec le droit des marques.

Un certain nombre de projets utilisant des licences libres pour leurs contenus se protègent dans le même temps en utilisant le droit des marques, tout comme le Parti Pirate a voulu le faire. C’est le cas par exemple de la Wikimedia Foundation, qui ne "possède" pas le contenu de Wikipédia et des autres projets liés à l’encyclopédie, mais est bien titulaire d’un certain nombre de marques. Une politique de marque détaillée a été définie, qui doit s’articuler avec la liberté de réutilisation des contenus sous licence libre :

Wikimedia project content is designed to be reused and extended, and we recognize that community members working with free Wikimedia content need some way to identify their source material. Our main concern is that consumers not be confused as to whether the content is a derivative work or is the initial Wikimedia content. To address that concern, we request that the names of derivative works not include, in whole or in part, trademarks such as "Wikipedia" or "Wikimedia," the puzzle-globe logo, or other clearly identifiable Wikimedia Marks except that, where appropriate, such uses as "Source: Wikipedia" or attributions to individual authors of Wikimedia project material may be allowable, consistent with the free licenses under which that material is available, and in ways that do not confuse the public as to whether the derivative work is itself a Wikimedia Foundation publication or product.

Tous les noms des différents projets Wikimedia et leurs logos sont des marques enregistrées.

Creative Commons International exerce de la même manière un contrôle strict sur la marque Creative Commons et tous les logos CC sont enregistrés comme marque et assortis d’un régime de licence très précis. C’est également le cas avec des logiciels libres comme Firefox par exemple, dont la marque appartient à la fondation Mozilla, qui gère un ensemble important de marques liées aux différents logiciels dont elle chapeaute le développement.

D’une certaine manière, cette défense de leur marque par les projets libres est compréhensible, parce qu’elle leur permet par exemple que leur nom ne soit approprié ou détourné par des tiers qui n’œuvreraient pas dans l’esprit du libre. Mais d’un autre côté, cette résurgence de la logique exclusive de la propriété intellectuelle n’est pas sans soulever parfois des difficultés.

Sur le fondement de son droit des marques, la fondation Wikimedia a par exemple passé des accords avec Orange pour la réutilisation des contenus de Wikipédia afin d’enrichir son moteur à partir d’un site miroir, qui posent problème de l’aveu même des responsables de Wikimedia France. Par ailleurs, un conflit avait éclaté en 2006 entre la Mozilla Foundation et la communauté Debian, qui considérait que la politique de marque de Mozilla était incompatible avec sa conception des principes du logiciel libre, au point de les pousser à rebaptiser certains logiciels comme Firefox en Iceweasel (voyez l’article Wikipedia) :

Les applications Mozilla telles que le populaire navigateur WebFirefox sont des logiciels libres. En tant que tels ils sont souvent redistribués par les distributions GNU/Linux.

En revanche, certaines parties de ces logiciels (telles que leur logo) ne sont pas libres. De plus, les noms de ces logiciels sont des marques déposées. Les personnes souhaitant associer un de ces noms à autre chose qu’une distribution binaire officielle du programme concerné doivent obtenir de Mozilla une autorisation spécifique. C’est le cas de nombreuses distributions GNU/Linux, qui apportent aux logiciels qu’elles redistribuent des modifications mineures pour une meilleure intégration.

Renard de feu contre Blette de Glace : Firefox forké et rebaptisé en Iceweasel par la Communauté Debian avec un nouveau logo pour le faire échapper à la politique de marque de Mozilla.

Ces exemples montrent que l’articulation entre les projets libres et le droit des marques n’est pas si évidente. La question est de savoir s’il est possible d’envisager les choses autrement pour essayer de lever ces tensions.

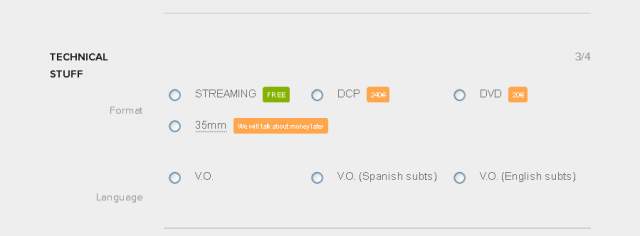

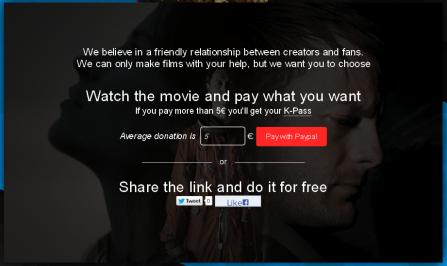

Mettre en place des Open Trademarks ?

L’exemple du Parti Pirate présente l’intérêt de nous faire entrevoir que l’on pourrait entrer dans une logique de "retournement" du droit des marques, proche de celle qui est à l’oeuvre avec les Creative Commons pour le droit d’auteur. L’idée consisterait à sortir de la logique du droit exclusif, pour réserver seulement certains usages jugés comme essentiels et ouvrir les autres largement, par le biais d’une déclaration publique d’intention (à l’image de cette Charte d’utilisation proposée par certains Pirates).

Ce procédé rappelle ce qui s’est passé avec les licences libres et le copyleft dans le domaine du logiciel d’abord, puis avec les licences Creative Commons pour tous les types d’oeuvres. Partout où il existe un droit de propriété intellectuelle, il est possible de retourner sa logique, un peu comme une prise de judo, pour transformer le principe d’interdiction en une mise en partage maîtrisée de cette propriété. Avec les Creative Commons, on passe ainsi de "Tous droits réservés" à "Certains droits réservés", de manière à constituer les oeuvres en biens communs partageables.

Ce processus a pu être étendu avec bénéfice à l’Open Hardware, comme avec les puces Arduino, en s’appuyant sur le droit de propriété intellectuelle particulier qui couvre les topographies des produits semi-conducteurs. J’ai eu l’occasion de montrer récemment que certains réfléchissaient à la mise en place de licences libres pour les semences (Open Source Seeds Licence) en s’appuyant sur le droit des obtentions végétales. Et même dans le domaine des brevets, il est possible d’organiser des formes de mises en partage, par le biais de ce que l’on appelle les pools de brevets, qui peuvent déboucher sur des logiques proches de l’Open Source (voir par exemple le programme Open Patent Non-Assertion Pledge de Google).

La question qui se pose est donc la suivante : après les licences libres, l’Open Source, l’Open Harware et l’Open Patent ne peut-on pas appliquer la même logique au droit des marques avec des Open Trademarks : des marques ouvertes et partagées ?

Des Creative Commons du droit des marques : fantasme ou réalité ?

Il se trouve que bien en amont de l’affaire du Parti Pirate, une réflexion sur les marques collectives avait déjà été engagée dans le cadre du projet ShareLex, animé par Anne-Laure Brun-Buisson, qui rejoint ces problématiques à laquelle j’ai eu l’occasion de contribuer. Un LaboLex a été ouvert en début d’année, rassemblant des acteurs comme OuiShare, Disco-soupe ou la Cantine, qui réfléchissent justement à de nouvelles façons de concevoir la questions des marques.

ShareLex : un stimulant projet visant à monter des groupes de travail pour se réapproprier collectivement les grandes questions du droit et créer des solutions collaborativement.

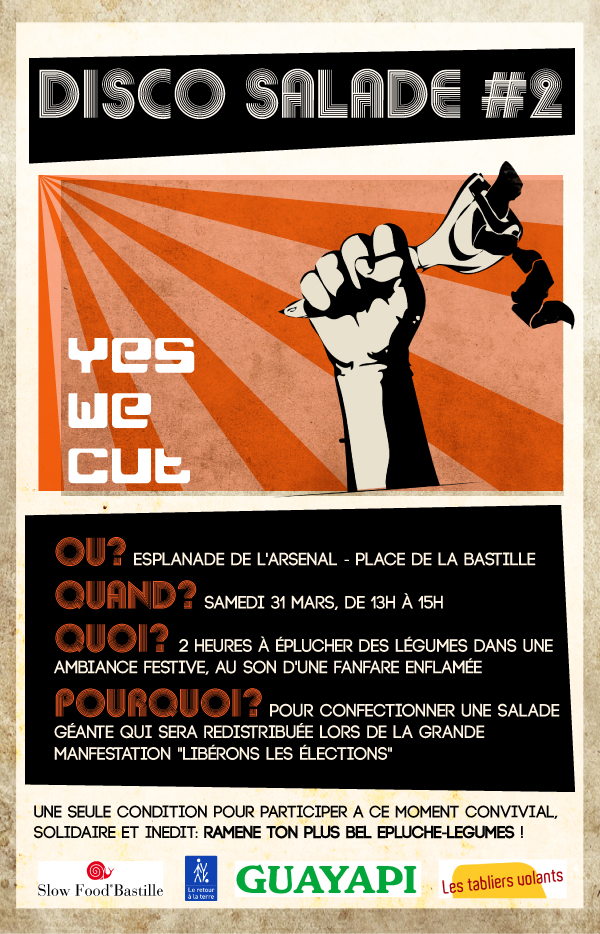

On rencontre en effet de plus en plus d’initiatives, notamment dans le champ de l’économie collaborative, qui peuvent avoir intérêt à ouvrir et partager dans une certaine mesure leur marque plutôt qu’à la réserver avec tout l’arsenal de la propriété intellectuelle. Une initiative comme Disco-soupe par exemple (des repas collaboratifs préparés en musique à partir de nourriture mise au rebut) a tout intérêt à ce qu’un maximum de personnes organisent des évènements en reprenant le principe de la Disco-soupe, à condition qu’ils se fassent dans l’esprit où le concept a été créé. Peut-être même y aurait-il intérêt à ce que le concept soit repris et décliné autrement, sous la forme de Disco-brunch, de Disco-Salade ou de Disco-barbecue ! Mais comment éviter qu’une chaîne de restaurants décide de s’approprier le concept de Disco-soupe par le biais d’un dépôt de marques et se mette à troller par la suite ? Il faut résoudre un conflit entre ouverture et protection d’une identité, comme le pointait Slim Amamou plus haut.

Le système de Charte d’utilisation proposée par certains membres du Parti Pirate est sans doute intéressant, mais il présente le défaut de ne pas posséder de valeur juridique contraignante contre le Parti Pirate lui-même. Pourquoi ne pas aller plus loin et formaliser plus clairement encore les choses par le biais de la création de licences dotées d’une valeur juridique réelle, qui indiquerait clairement à l’avance ce que les tiers peuvent faire avec une marque partagée, dans un cadre leur offrant une vraie sécurité juridique ?

Après tout, le titulaire d’une marque est toujours en mesure d’autoriser l’usage d’une marque par le biais d’une licence (c’est le système des franchises de marque par exemple). Il est dès lors possible de s’appuyer sur ce mécanisme contractuel pour mettre en place des sortes de "Creative Commons des marques", qui ne feraient que prolonger cette faculté déjà offerte à un titulaire de marques d’autoriser ou d’interdire par le biais d’une déclaration publique d’intention dotée d’une valeur juridique.

Si l’on essaie de s’inspirer des conditions des Creative Commons, voilà ce qu’un tel système pourrait donner :

Paternité (BY) :

Vous pouvez réutiliser la marque, à condition de nous citer comme source et d’indiquer que nous sommes à l’origine de celle-ci.

Non-Commercial (NC) :

Vous pouvez réutiliser la marque, mais seulement dans un cadre non commercial.

Pas de modification (ND) :

Je remplacerai cette condition No-derivative par une condition Respect d’une Charte.

Respect d’une Charte :

Vous pouvez réutiliser la marque, mais seulement en respectant les conditions fixées par une Charte, annexée à la licence.

Partage à l’identique :

Vous pouvez réutiliser la marque et même créer des marques dérivées (par exemple : transformer Disco-soupe en Disco-brunch), mais seulement à condition de placer vous-même la nouvelle marque sous la même licence que celle d’origine (et éventuellement avec la même Charte).

On voit par ces exemples qu’il paraît possible de créer des marques ouvertes, en s’inspirant de ce qui existe déjà pour les Creative Commons.

Mais ce n’est peut-être pas si simple…

Des difficultés particulières liées aux spécificités du droit des marques

Le droit des marques présentent tout de même des spécificités qui rendent sans doute la logique d’ouverture plus difficile à mettre en œuvre que pour le droit d’auteur.

Pourquoi ne pas s’abstenir de déposer une marque, tout simplement ?

On pourra peut-être trouver cette idée d’Open Trademark bien complexe et penser qu’il serait beaucoup plus simple et favorable à l’ouverture de s’abstenir de déposer des marques. Il est certain que dans beaucoup de cas, le dépôt de marques ne sera pas nécessaire, surtout que celui est payant et nécessite un enregistrement auprès de l’INPI.

Mais en l’absence de dépôt, un terme ou un signe peut faire l’objet d’une tentative d’appropriation par le biais du droit des marques. C’est ce qui s’est produit récemment en Allemagne où une société a déposé une marque sur le terme "Hackathon".

Il peut donc s’avérer intéressant de déposer une marque pour protéger un terme contre ce genre de manœuvres. Mais dans cette hypothèse, le fait d’utiliser une marque ouverte permettra de signifier sans ambiguïté que l’on se situe dans un esprit de mise en partage et non dans celui de la propriété exclusive. C’est sans doute ce qui a manqué au Parti Pirate pour échapper aux critiques.

A l’inverse, on peut noter que la licence CC0 (Creative Commons Zéro) permet de renoncer à tous ses droits de propriété intellectuelle sur un objet et qu’elle couvre donc le droit des marques. Elle peut être utilisée par ceux qui veulent complètement ouvrir les droits sur un symbole ou un logo.

Obligation du dépôt de marque pour bénéficier d’une marque ouverte

Dans l’affaire du Parti Pirate, on lui a reproché d’être passé par l’INPI pour obtenir une protection, mais ce serait également une nécessité pour pouvoir bénéficier d’une marque ouverte dotée d’une véritable valeur juridique.

En effet, les marques pour être valides doivent faire l’objet d’un enregistrement, à la différence du droit d’auteur qui s’applique automatiquement dès la création de l’oeuvre sans formalité accomplir pour le créateur. Il en résulte que l’on peut utiliser une licence Creative Commons sur une oeuvre sans avoir à faire de dépôt, mais il ne pourrait pas en être de même pour une marque ouverte. Le passage par la case INPI resterait obligatoire, sans quoi la marque ouverte n’aurait pas de valeur autre que symbolique.

Validité des marques délimitée par des classes

Le droit des marques ne protègent pas des termes ou des symboles en eux-mêmes, mais seulement leur association à des produits ou à des services. Lorsque l’on dépose une marque, on doit indiquer un certain nombre de classes associées, qui délimiteront la validité de la marque. Une marque déposée dans la classe 28 qui couvre les jeux et les jouets n’a par exemple pas de valeur pour la classe 16 relative aux produits d’imprimerie.

Il en résulte qu’une marque ouverte n’aurait de valeur que pour les classes visées lors du dépôt de la marque à l’INPI. Il ne s’agirait pas par le biais d’une marque ouverte d’aller au-delà de ce que le droit des marques permet (ce serait sans valeur juridique).

Cela pose surtout problème à mon sens sur la question des marques dérivées. Le Share Alike (Partage à l’identique) n’a peut-être pas de sens pour le droit des marques, car le titulaire d’une marque Disco-soupe ne peut prétendre imposer des conditions à l’usage du terme Disco-brunch par exemple, à moins de l’avoir lui-même déposé.

De la même façon, alors qu’une licence Creative Commons a une valeur au niveau international pour la terre entière, les marques ont en général une validité dans un pays donné, sauf à déposer sa marque à l’international. Pour qu’une marque ouverte ait une portée internationale, il faudrait donc faire une demande d’extension internationale, procédure relativement lourde et complexe.

Validité des marques limitée à la "vie des affaires"

Le droit des marques est déjà par définition limité dans son champ d’application au périmètre de la "vie des affaires". Un titulaire de marque ne peut agir que pour empêcher un tiers d’utiliser sa marque pour désigner des produits et services identiques à ceux pour lesquelles elle a été enregistrées ou lorsqu’il existe un risque de susciter une confusion dans l’esprit du public.

La jurisprudence a précisé que par usage dans la vie des affaires, il fallait entendre l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique.

On est donc dans une situation différente du droit d’auteur, où tout usage (hormis certains cas couverts par des exceptions) donne prise aux droits patrimoniaux des auteurs, même en dehors du cadre commercial.

Pour des marques ouvertes, la condition NC semble donc comprise "par défaut" dans le régime juridique des marques. Ne pas la retenir pour sa licence signifierait au contraire que l’on accepte une réutilisation de la marque dans le cadre de la vie des affaires.

Problème de la déchéance de marque

Enfin, il y a un élément du régime du droit des marques qui est peut-être susceptible de bloquer la mise en place d’Open Trademarks inspirés des Creative Commons.

Le Code de Propriété Intellectuelle prévoit en effet que le propriétaire d’une marque qui laisse sa marque devenir un terme usuel du langage pour désigner un produit ou un service encourt le risque de subir une dégénérescence de sa marque et de perdre ces droits (exemple classique de la marque Frigidaire, qui est passée dans la langue pour désigner un réfrigérateur). Avec ce phénomène, que l’on nomme aussi dilution de marque, la marque perd sa distinctivité qui constitue une condition de sa validité.

C’est la raison pour laquelle certaines firmes se montrent extrêmement agressives vis-à-vis de l’emploi de leur marque (voir par exemple l’action récente de Ferrero contre le site du Nutella Day), par crainte d’encourir la sanction de la dégénérescence de marque.

On peut dès lors se demander si un propriétaire de marque utilisant une licence Open Trademark ne court pas le risque de perdre ses droits pour avoir laissé ouvert l’usage de sa marque. Ce serait alors aux juges d’apprécier s’il y a ou non dégénérescence de la marque dans une telle hypothèse.

***

Je n’ai pas toutes les réponses et je concède ne pas être un spécialiste du droit des marques, même si ce sujet m’intéresse.

J’espère néanmoins que ces propositions permettront d’aller de l’avant et merci par avance à tous ceux qui laisseront des commentaires sous ce billet pour réagir à cette idée d’Open Trademarks ! Et pourquoi pas rejoindre le LaboLex lancé par ShareLex sur les marques collectives pour faire avancer la réflexion ?

Classé dans:Alternatives : Copyleft et Culture Libre Tagged: copyleft, Creative Commons, inpi, licences libres, marques, parti pirate, propriété industrielle

![]()

La licence conférée par les utilisateurs de Tumblr à la plateforme est

La licence conférée par les utilisateurs de Tumblr à la plateforme est