Comprendre la bibliothèque comme "maison des externalités"

jeudi 17 juillet 2014 à 09:52Les 4 et 5 juillet dernier, se sont tenues à Angers deux journées d’études consacrées à la thématique du Droit d’auteur à l’épreuve du numérique, organisées par les équipes de la bibliothèque universitaire, auxquelles j’ai participé. Lors de la seconde journée, Pierre Gueydier, doctorant à Paris Tech au Centre de Sociologie de l’Innovation, a fait une présentation intitulée "Don, échange, oeuvre, marchandise : les requalifications du numérique. Éclairage anthropologique", qui m’a paru d’un grand intérêt au niveau des concepts qu’elle utilisait pour parler des échanges de biens culturels, qu’ils soient marchands ou non-marchands.

S’appuyant sur des travaux antérieurs, comme cet article "Tu ne calculeras point !" de Bruno Latour et Michel Callon ou cet ouvrage "Sociologie des agencements marchands" parus aux Presses des Mines, cette approche utilise d’une manière très éclairante les concepts d’internalités et d’externalités, et s’appuie sur une conception du marché comme un "espace de calcul".

En écoutant Pierre Gueydier à Angers, il m’a semblé que ce schéma conceptuel s’appliquait particulièrement bien à l’activité des bibliothèques, ainsi qu’à leur histoire. En suivant ce canevas, on arrive à mieux saisir en quoi les bibliothèques ont longtemps constitué de véritables "maisons des externalités" et en quoi le numérique peut conduire à les fragiliser aujourd’hui.

Le marché comme espace de calcul

Dans sa présentation, Pierre Gueydier commençait par définir le marché comme un "espace de calcul" visant à prendre compte certains éléments dans la transaction (internalités), tout en en rejetant d’autres en dehors (externalités). Une externalité constitue alors un effet, positif ou négatif, qui n’est pas pris en compte par le système d’établissement des prix qui gouverne le fonctionnement du marché (voir cette définition).

Certains phénomènes peuvent produire des "débordements" entre internalités et externalités, et c’est par exemple ce qui s’est passé concernant les biens culturels avec l’explosion du partage des oeuvres sur Interne qui a rendu "incalculable" une part importante des échanges. Les économistes s’efforcent de "cadrer ces débordements des externalités" en distribuant des droits de propriété, qui permettent d’intégrer des éléments dans le calcul à l’occasion des transactions. Le but de l’économie consiste à "créer un espace calculable et gouvernable par la production d’internalités".

Malgré cet effort, il persiste dans la société un ensemble d’échanges non-marchands qui continuent à produire des externalités. Ces échanges, qui s’opèrent selon la logique du don et du partage, ont pour effet de créer des "attachements entre les individus".

Concernant les biens culturels, ils ont été intégrés à cette logique économiste par l’instauration progressive de droits de propriété intellectuelle, permettant de les inclure dans l’espace de calcul du marché. L’affirmation du droit d’auteur a permis avec le temps "le cadrage d’externalités" produites auparavant au cours des échanges de biens culturels dans la sphère non-marchande. Ce cadrage est possible parce qu’en "inscrivant les oeuvres sur des supports matériels" et en contrôlant leur diffusion, il a été possible de rendre ces externalités calculables.

Au final, le numérique a un double effet paradoxal dans le champ de la culture. D’un côté, il a provoqué un retour difficilement contrôlable des pratiques de partage des biens culturels, qui les ont sortis brusquement de l’espace de calcul du marché, déstabilisant au passage les industries culturelles. Mais d’un autre côté, Pierre Gueydier a aussi souligné que la numérisation permet également "d’étendre les systèmes de calcul" et "l’économisation des relations humaines en vue de leur capitalisation". C’est ce que l’on voit par exemple avec l’exploitation des données personnelles par les grandes plateformes d’Internet, selon la logique de l’économie de l’attention.

La résistance historique des bibliothèques à la calculabilité

Comment les bibliothèques s’inscrivent-elles dans ce schéma conceptuel ? On peut dire que les bibliothèques ont longtemps constitué des "maisons des externalités" dont le but principal consiste à soustraire des biens culturels à l’espace du marché pour rendre possibles des usages collectifs générateurs d’externalités positives non-calculables.

A l’origine, la constitution même des collections des bibliothèques s’effectuait par le biais de l’exercice direct du pouvoir régalien : c’est le système du dépôt légal instauré en France par François Ier à partir de 1537. Les imprimeurs et les libraires étaient obligés de déposer dans sa librairie tout livre mis en vente dans le royaume. Il y a donc bien soustraction du bien au marché sous l’effet d’une prérogative de puissance publique pour le faire entrer dans un autre système générateur d’effets non pris en compte sous la forme d’internalités (constituer un patrimoine pour la mémoire collective, notamment).

Étendu progressivement à tous les types d’oeuvres, jusqu’au dépôt légal du web aujourd’hui, ce mécanisme reste important pour la constitution des collections des bibliothèques nationales. Mais durant très longtemps, les autres bibliothèques, qu’elles soient publiques, universitaires ou de recherche, bénéficiaient également d’une forme de "privilège" leur permettant de rester en dehors de l’espace de calcul du marché. L’acquisition des ouvrages constituait bien une transaction marchande, mais sitôt rentrés dans les collections de l’établissement, les biens culturels pouvaient faire l’objet de droits d’usage collectif, sans que ceux-ci soient soumis à la calculabilité propre au marché. L’ouvrage acheté est payé une fois, sans qu’ensuite les usages ultérieurs fassent l’objet d’une mesure en vue d’une compensation. La consultation, et surtout le prêt des livres, sont restés durant des siècles complètement en dehors de cette logique, jusqu’à ce qu’une directive européenne intervienne en 1992 pour instaurer un droit de prêt et de location, conçus comme des extensions du droit d’auteur. A ce moment, les usages collectifs sont considérés comme des "préjudices" et un basculement important s’opère.

Il aura fallu ensuite plus de 10 ans pour que la loi française transpose cette directive en 2003 et mette en place le système de licence légale que nous connaissons aujourd’hui, avec une compensation financière instaurée au bénéfice des auteurs et des éditeurs, gérée par la SOFIA. Mais si l’on regarde bien dans le détail le fonctionnement de ce système, on peut s’apercevoir qu’il n’a pas eu pour effet de soumettre complètement le prêt en bibliothèque à une forme de calculabilité. En effet, le prêt n’est pas en France payant à l’acte pour les usagers de la bibliothèque (contrairement à ce qui se pratique aux Pays-Bas par exemple). La bibliothèque verse une somme forfaitaire à titre de compensation au moment de l’achat aux fournisseurs, du fait du plafonnement des remises imposé par la loi de 2003. Mais quel que soit le nombre de fois où le livre est ensuite prêté , il n’y a plus rien à verser pour la bibliothèque. L’usage concret est déconnecté d’une logique de calcul et c’est ce qui a permis de maintenir la bibliothèque dans la sphère des externalités, par rapport à la logique du marché.

Valable pour les livres en dépit de l’intervention de la loi de 2003, cette particularité des bibliothèques s’est aussi maintenue pour les autres types de supports dans l’environnement analogique. Les CD et les DVD ne sont pas couverts par la loi de 2003 et pour les CD aucun mécanisme n’a été mis en place. Cela signifie que les bibliothèques prêtent les CD qu’elles acquièrent en toute illégalité, mais à défaut d’une réaction des titulaires de droits, cet usage semble accepté par tous les acteurs, ce qui fait que les bibliothèques restent complètement dans l’externalité dans ce pan de leur activité. Pour les DVD, des intermédiaires (type ADAV ou CVS) ont émergé pour négocier auprès des titulaires de droits des droits de prêt et de consultation et servir ensuite de fournisseurs aux bibliothèques. Mais là encore, le prix payé au titre de la rémunération du droit d’auteur correspond à un forfait intégré au prix de vente des supports, sans lien avec les usages ultérieurs. Qu’un DVD soit plus ou moins visionné ou prêté n’entre pas en ligne de compte.

On voit donc qu’en dépit du fait que des "droits de propriété" aient été distribués dans les années 2000 sur des usages comme le prêt en bibliothèque, cette activité n’avait pas pu être complètement ré-internalisée et soumise à un espace de calcul. C’est cette forme de "résistance" à cette logique de la calculabilité qui a permis aux bibliothèques de rester des "maisons des externalités". Mais avec l’irruption du numérique, la situation est susceptible de changer radicalement.

Le numérique et la possibilité d’une intégration complète des externalités produites en bibliothèque

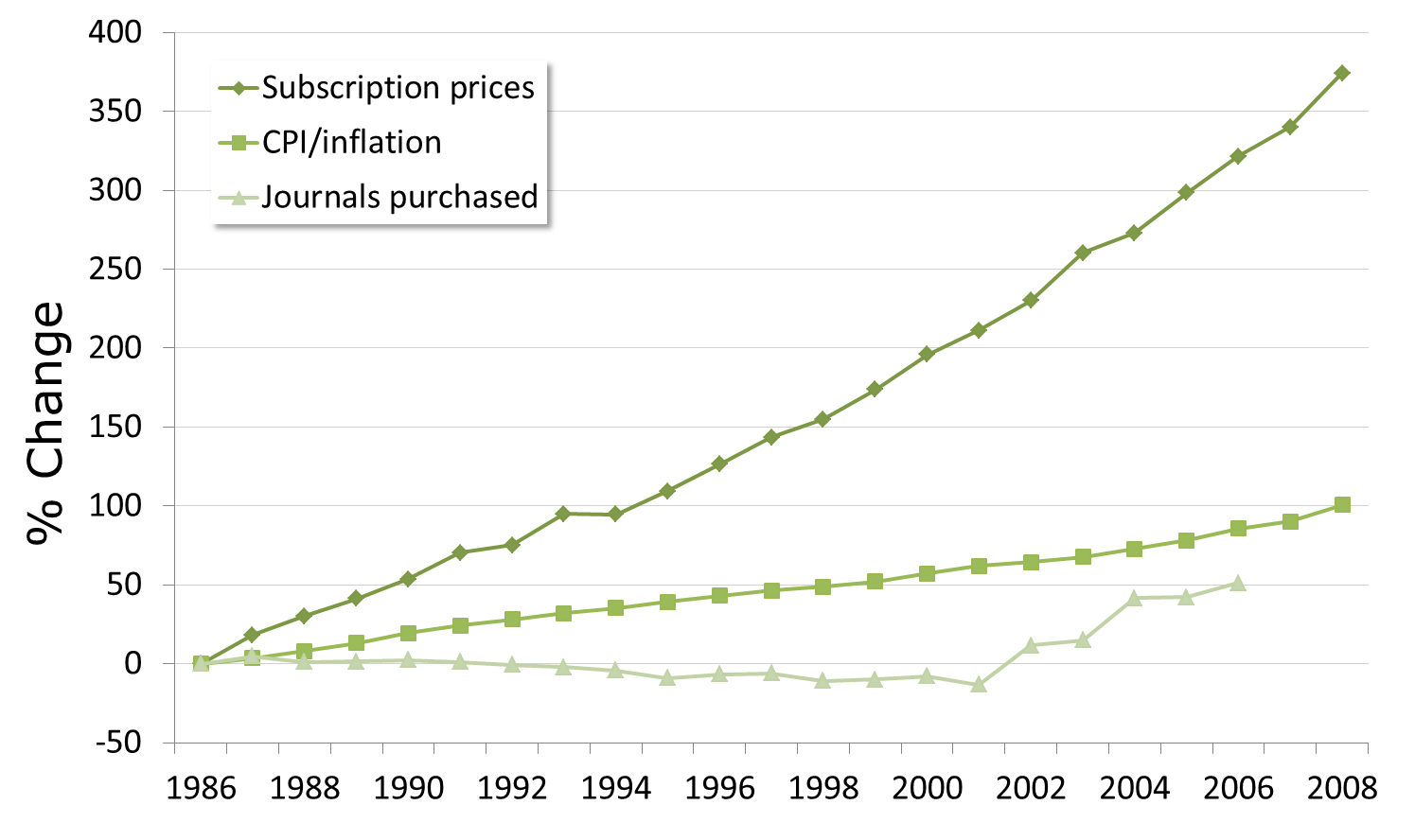

Les bibliothèques universitaires ont été les premières à être affectées par le changement de paradigme que provoque le basculement des collections vers le numérique. Avec les abonnements aux revues électroniques, les éditeurs ont retrouvé une maîtrise quasi complète de la ressource. Chaque usage peut être vérifié, comptabilisé, mesuré et soumis au respect de conditions imposées aux bibliothécaires et aux publics desservis. Ce pouvoir retrouvé des éditeurs sur les contenus s’exerce sur une base contractuelle et les bibliothécaires ne peuvent rechercher qu’une protection limitée du côté de la loi, où les usages ne figurent que comme des exceptions au droit d’auteur. Cette soumission à un espace de calculabilité découlant du numérique, jointe à la concentration du marché aux mains d’un petit nombre d’éditeurs scientifiques, a entraîné les bibliothèques dans la spirale de l’augmentation annuelle des coûts que nous connaissons. En passant du statut de "donneur d’accès" à celui de "verrouilleur d’accès", le bibliothécaire devient l’instrument de cette impératif de la calculabilité.

Les bibliothèques de lecture publique de leur côté ont été affectées plus tard et de deux manières différentes. Parce que les éditeurs avaient justement du mal à définir des modèles de calcul pour les usages des ressources numériques en bibliothèque, leur premier réflexe a été de ne pas proposer d’offres à ces établissements. Il en a résulté une situation de pénurie de contenus numériques ou d’inadaptation des offres, assortie du discours selon lequel la mise à disposition en bibliothèque allait "cannibaliser" les ventes aux particuliers et tuer le marché naissant du numérique. Ce type de réactions est typique d’acteurs qui pressentent que le numérique peut les déborder par la production d’externalités et qui cherchent à soumettre des usages à une forme de calculabilité sans avoir de modèle pour le faire.

Néanmoins à l’opposé, certains ont très bien compris comment se servir du numérique pour au contraire "étendre les systèmes de calcul" aux usages en bibliothèques. Aux États-Unis, un acteur comme Overdrive par exemple s’est peu à peu imposé comme intermédiaire entre les éditeurs et les bibliothèques pour la mise à disposition de livres numériques, en garantissant aux premiers que chaque usage pourrait être contrôlé par le biais de DRM, pisté et intégré dans un calcul global, ouvrant droit à une rémunération compensatoire.

On apprend cette semaine qu’Overdrive, après avoir signé des accords de ce type d’abord avec Amazon, a conclu un partenariat avec Kobo pour proposer aux bibliothèques des formules d’affiliation pour le prêt, mais aussi l’achat d’eBooks par leurs usagers, comme on peut le lire sur Actualitté :

Alors que Kobo a décidé de cesser ses investissements pour le marché du retail, face à l’écrasante domination du Kindle, l’idée de passer par l’offre d’affiliation en bibliothèque fait son chemin.

Cette dernière est simple : des milliers d’établissements ont souscrit au mode de fonctionnement proposé par OverDrive. Les bibliothèques peuvent proposer le prêt d’ebooks, mais également l’achat, directement aux usagers. Cette vente est entièrement prise en charge par OverDrive, et permet à l’établissement de gagner un peu d’argent, à condition de souscrire au modèle.

Cette solution d’affiliation rapporte quelques cents sur la vente de chaque ouvrage – 8 % précisément. Et dans le cadre de l’accord avec Kobo, les possesseurs de ces appareils pourront donc apporter leur participation au modèle économique de la bibliothèque.

La formule peut paraître séduisante, mais elle a pour conséquence de changer profondément la nature de la mise à disposition de contenus par les bibliothèques à leurs usagers. Des usages collectifs qui restaient en dehors des mécanismes du marché y sont reconnectés par le biais du bouton "buy it now" proposé aux utilisateurs. On est typiquement dans l’optique d’une réintégration des externalités, par le biais d’une transaction.

En France, plusieurs fournisseurs proposent également déjà des formules d’abonnement aux bibliothèques, notamment pour la VoD, reposant sur des systèmes de "jetons" à acheter chaque année par l’établissement, où chaque utilisation d’une oeuvre par un usager décompte un jeton. Ce type d’offres a pour conséquence de soumettre à un espace de calcul des usages qui demeuraient jusqu’alors au moins partiellement en dehors de cette logique avec les supports physiques.

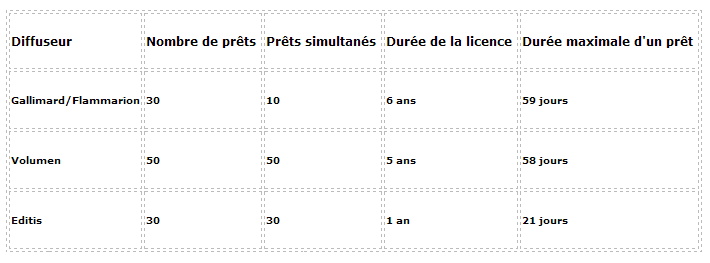

Mais pour les bibliothèques françaises, ce sont les évolutions à venir concernant le livre numérique qui sont susceptibles d’apporter les plus grands changements. Ce que l’on sait par exemple du projet PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) porté par Dilicom montre une volonté de soumission complète des usages à la calculabilité. Des licences de prêt, variables selon les éditeurs, prévoiraient entre 30 et 50 "prêts" possibles d’un eBook, durant un certaine durée, après quoi le fichier serait détruit et la bibliothèque contrainte de racheter une nouvelle licence.

Ce modèle a déjà soulevé un certain nombre de critiques, mais on voit que son principal effet serait de réintégrer des externalités supposées (cannibalisation redoutée par les éditeurs), en soumettant à une forme de calculabilité totale les usages des livres numériques en bibliothèque. A l’inverse, lorsque d’autres comme Silvère Mercier proposent d’en finir avec le le "prêt numérique" en bibliothèque – qui impose nécessairement le recours à des DRM chronodégradables – pour envisager d’autres modèles d’accès, ils cherchent à préserver dans l’environnement numérique ce rôle des bibliothèques comme "maison des externalités". Et cela impose que l’on instaure pas de contrôle d’accès aux fichiers pris individuellement :

Pourquoi donc vouloir contrôler le durée d’usage d’un fichier ? Pourquoi le contrôle de la durée d’usage ne peut-il par porter sur un ensemble ? Ne peut-on pas penser à des systèmes d’abonnements ? Contrôler non pas l’accès à des fichiers uniques mais à des ensembles de contenus ? En fait, c’est bien ce qu’on nous propose avec les « ressources numériques » depuis des années. Est-ce qu’il vous viendrait à l’idée de payer une par une les vidéos de Vodéclic et de proposer chaque vidéo avec un temps limité ? Le paramètre nouveau, peut-être le plus difficile à comprendre est que la finitude du livre numérique, le fait qu’il soit détachable du web pour être lu sur une tablette ou une liseuse non-connectée n’est pas du tout une condition qui rend nécessaire le contrôle d’accès au fichier.

***

On le voit, les concepts proposés par Pierre Gueydier sont précieux. Ils permettent d’éclairer sous un jour intéressant l’histoire du statut juridique des usages en bibliothèque, ainsi que les mutations que leur fait subir la transition numérique. Beaucoup de bibliothécaires ressentent intuitivement le rôle que remplit leur institution comme "maison des externalités". J’ai par exemple été frappé cette semaine par cette réaction d’une bibliothécaire américaine qui refuse que l’on dise des bibliothèques qu’elles sont "le Netflix des livres" :

Ce n’est pas le but d’une bibliothèque de faire de l’argent. Pas plus que ce n’est son rôle de créer des niveaux de services pour que ceux qui peuvent payer davantage puissent obtenir plus que ce qui ne le peuvent pas. Au lieu de cela, les bibliothèques travaillent pour s’assurer que leurs services touchent le maximum de facettes que possible de leur communauté. Les bibliothèques veulent offrir ce qu’elles ont à ceux qui n’ont rien, comme à ceux qui ont peut-être tout.

La bibliothèque est au centre et au coeur d’une communauté.

A travers le partage de ressources, la mise à disposition d’un espace sûr et en utilisant ces espaces comme une opportunité pour atteindre ceux qui ont été laissés de côté ou oubliés, les bibliothèques font beaucoup plus ("they do a hell of a lot") que mettre à disposition des livres. Elles font beaucoup plus que fournir des vidéos ou des ordinateurs ou un espace tranquille pour lire. Elles offrent des cours pour apprendre à faire des notes de lecture, pour apprendre à créer des pages web, à cuisiner, à jardiner ou à se nourrir correctement. Elles offrent des heures du conte aux enfants et des programmations aux adolescents qui autrement ne sauraient pas quoi faire de leur après-midi lorsque la cloche de l’école a sonné.

Ce "beaucoup plus" dont cette bibliothécaire parle, ce sont précisément les "externalités" modélisées les économistes, mais aussi redoutées par eux, parce qu’elles échappent à la calculabilité. Si les bibliothèques négligeaient cette dimension fondamentale de leur activité, cela les conduira à terme à perdre leur âme, ou pire à la vendre…

Classé dans:Bibliothèques, musées et autres établissemerents culturels Tagged: Bibliothèques, CD, droit de prêt, DVD, externalités, internalités, licence légale, livres, marché, ressources numériques

Retour aux sources des communs

Retour aux sources des communs