Droit d’auteur et marchandisation de la culture : mais de qui se moque-t-on ?

jeudi 21 mai 2015 à 07:06Les grandes manoeuvres autour de la réforme européenne du droit d’auteur continuent et même s’amplifient. Ce week-end notamment, un colloque sur le droit d’auteur a été organisé en marge du Festival de Cannes, au cours duquel ont défilé à la tribune Fleur Pellerin, Manuel Valls et Günther Oettinger, le commissaire européen en charge des questions d’économie numérique.

Depuis la parution du rapport de l’eurodéputée Julia Reda en janvier dernier, nous avons assisté à un véritable déferlement d’actions de lobbying conduites par les titulaires de droits pour s’opposer à la réouverture de la directive de 2001. La coalition pro-copyright qui s’est nouée pour abattre le rapport Reda est la plus puissante que l’on ait vue depuis les années 90 et les arguments employés dans cette campagne ont parfois atteint – il faut bien le dire – des sommets d’outrance et de malhonnêteté intellectuelle.

Mais je dois avouer que les propos qui ont fusé lors du colloque de dimanche à Cannes m’ont donné envie plus d’une fois d’adopter cette posture corporelle…

Image par Alex E. Proimos. CC-BY. Source : Wikimedia Commons.

Image par Alex E. Proimos. CC-BY. Source : Wikimedia Commons.

Fleur Pellerin s’est notamment fendue de la déclaration ci-dessous qui m’a fait bondir et que je vais commenter dans ce billet :

#DroitAuteurNumerique F. Pellerin "la culture n'est pas une marchandise, les droits d'auteur ne seront pas traités comme les autres biens"

—

Ministère CultureCom (@MinistereCC) May 17, 2015Ce géo-blocking qui cache la forêt…

Il est déjà en soi assez cocasse de critiquer la marchandisation de la culture depuis Cannes, où le festival se double d’un des plus grands marchés des oeuvres cinématographiques au monde… Mais affirmer que la réforme du droit d’auteur envisagée au niveau européen aurait pour effet de renforcer l’assimilation de la culture à une marchandise constitue un tour de force rhétorique et un exercice de novlangue ministérielle digne des plus belles pages de 1984.

La guerre, c’est la paix. La liberté, c’est l’esclavage. L’ignorance, c’est la force. Et la réforme du droit d’auteur, c’est la marchandisation de la culture…

Cet argument est pourtant martelé par les titulaires de droits depuis des semaines, car il s’agit d’un moyen commode d’attaquer la Commission européenne. Celle-ci prête d’ailleurs elle-même le flanc à ce genre d’attaques, car elle a associé la réforme du droit d’auteur à l’objectif de constituer un grand marché européen pour les biens culturels numériques. Günther Oettinger a d’ailleurs rappelé lors du colloque son intention de lutter contre le géo-blocking, en permettant aux citoyens européens d’accéder plus largement à la culture, notamment par l’instauration d’une « portabilité des droits » d’un pays de l’Union à l’autre.

Mais cette question du géo-blocking est devenue dans ce débat l’arbre qui cache la forêt, car les pistes avancées par le rapport Reda vont bien au-delà. L’eurodéputée s’attache en effet dans ses propositions surtout au rééquilibrage des rapports entre la protection des droits et l’usage des oeuvres, notamment par le biais des exceptions et limitations au droit d’auteur.

L’exception au droit d’auteur, un instrument de « dé-marchandisation » de la culture

Or – et c’est là que les choses deviennent intéressantes – une exception au droit d’auteur est un mécanisme qui a précisément pour objet de « dé-marchandiser » l’usage d’une oeuvre, là où le droit d’auteur au contraire sert principalement à monétiser des utilisations. Il en résulte donc que le rapport Reda aurait pour effet, s’il était mis en oeuvre dans l’Union européenne, d’aboutir à un rééquilibrage entre la sphère marchande et la sphère non-marchande de la Culture, au profit de cette dernière.

Quelques exemples pour étayer ces propos. Julia Reda propose par exemple d’élargir les exceptions en faveur de l’enseignement et de la recherche, notamment en créant une exception pour que les chercheurs puissent procéder à de la fouille de textes et de données (Text et Data Mining). En l’absence d’une telle exception, les grands éditeurs scientifiques vont proposer des licences payantes pour autoriser et conditionner de tels usages. Leur intention est donc bien de constituer un nouveau marché autour du Text et Data Mining et l’on voit bien que l’exception est justement ici le moyen pour que ces usages de la connaissance échappent à la marchandisation.

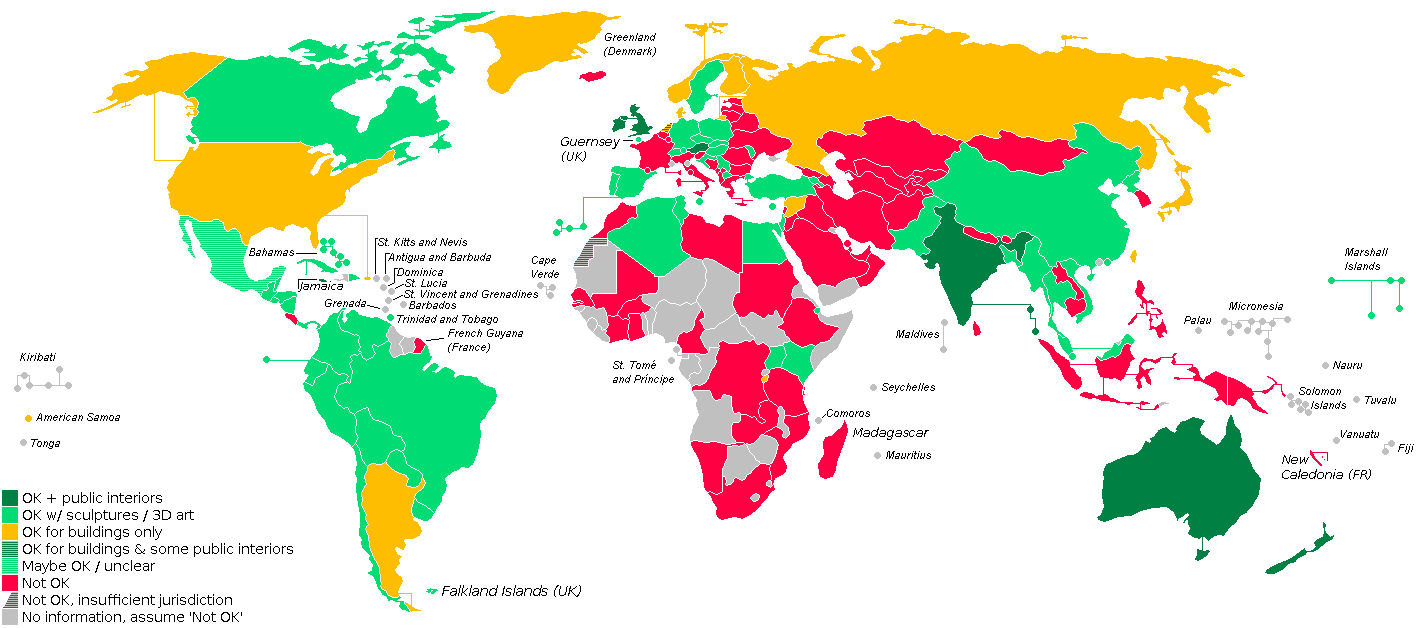

Julia Reda propose également de généraliser en Europe la « liberté de panorama », qui fait déjà l’objet d’un pilonnage en règle assez impressionnant en France. Cette exception au droit d’auteur, consacrée déjà dans de nombreux pays européens (mais pas en France, of course…), autorise notamment la photographie de bâtiments récents situés dans l’espace public et la republication des clichés sur Internet. En l’absence de liberté de panorama, le droit d’auteur organise en réalité un monopole commercial autour de ces photographies d’oeuvres (par exemple, par des vendeurs de cartes postales). Au contraire en introduisant une telle exception, on autorise une expansion de la sphère des usages amateurs, en laissant la possibilité au public de produire directement de telles photos et de les partager sur Internet, comme Wikipedia nous y invite par le biais du concours Wiki Love Monuments.

Liberté de panorama dans le monde. Par Mardus. CC-BY-SA.

Liberté de panorama dans le monde. Par Mardus. CC-BY-SA.

Il existe également une exception en faveur des handicapés dans le régime du droit d’auteur, qui permet aux malvoyants et aux malentendants d’accéder à des versions adaptées des oeuvres. Consacrée à présent par un traité international, cette exception a pour but, pour des raisons élémentaires de décence, de faire en sorte que le handicap ne constitue pas « un marché comme un autre ». Au grand dam d’ailleurs de bon nombre d’éditeurs qui ont fait des pieds et des mains pour empêcher l’adoption de ce traité et plusieurs Etats européens tentent encore de retarder son entrée en vigueur…

Externalités positives et droits du public

Comme le rappellent les économistes, le droit d’auteur tel qu’il est conçu actuellement a pour objet de distribuer des droits de propriété sur les objets que constituent les oeuvres culturelles dans l’optique de les soumettre à l’espace de calculabilité du marché. Le droit d’auteur est donc en réalité l’instrument principal de marchandisation de la culture. Mais il existe tout de même des limites qui peuvent, au nom de l’intérêt général, être posées par le législateur : il s’agit des exceptions et limitations au droit d’auteur, qui viennent soustraire un usage au marché.

« La loi du marché », film présenté cette année au festival de Cannes. En matière de culture, le droit d’auteur est objectivement du côté des lois du marché…

Le but des exceptions est ainsi d’organiser des « externalités positives », c’est-à-dire un effet bénéfique du point de vue social non pris en compte par le système d’établissement des prix qui gouverne le fonctionnement du marché. Cela ne signifie pas nécessairement que les titulaires de droits ne seront pas rémunérés, puisque les exceptions peuvent s’accompagner d’une compensation financière, mais celle-ci ne sera alors pas distribuée par le biais des mécanismes du marché, mais par un système de financement mutualisé (exemple de la redevance pour copie privée ou des sommes que verse l’Etat pour l’exception pédagogique).

On voit donc que les propos de Fleur Pellerin sur la « marchandisation de la culture » sont complètement à l’inverse de la réalité, mais cela n’a pas empêché la ministre de poursuivre cet exercice raffiné de novlangue orwelienne, en ajoutant cette déclaration à la précédente :

#DroitAuteurNumerique F. Pellerin "le droit d'auteur est mal nommé, il aurait pu s'appeler droit du public" @fleurpellerin #Cannes2015

—

Ministère CultureCom (@MinistereCC) May 17, 2015La paix, c’est la guerre ; la liberté, c’est l’esclavage ; et voilà maintenant que le droit d’auteur, c’est le « droit du public »… A vrai dire, la question des « droits du public » est aussi vieille que le droit d’auteur lui-même. Elle a surgi notamment à la Révolution française, lorsque le législateur a consacré pour la première fois en 1791 le droit d’auteur dans la loi. Le député Le Chapelier, rapporteur de cette loi, exprimait bien cette tension entre la propriété des auteurs et les droits du public :

La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l’ouvrage fruit de la pensée d’un écrivain ; c’est une propriété d’un genre tout différent des autres propriétés. Lorsqu’un auteur fait imprimer un ouvrage ou représenter une pièce, il les livre au public, qui s’en empare quand ils sont bons, qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s’en pénètre et qui en fait sa propriété.

Au départ, les révolutionnaires avaient pris en compte le droit du public en limitant la durée du droit d’auteur dans le temps (mécanisme du domaine public, où les oeuvres entraient 10 ans après la mort de l’auteur). Mais par la suite, ce sont bien les exceptions et limitations au droit d’auteur qui ont organisé ces « droits du public », y compris durant la période de protection, même si juridiquement parlant les exceptions ne sont pas consacrées dans l’Union européenne avec la même force que les droits des auteurs.

Éjecter les exceptions en dehors du débat public.

En réalité, l’un des buts de la coalition qui s’est nouée contre le rapport Reda est de discréditer au maximum les exceptions au droit d’auteur pour faire en sorte qu’elles n’aient plus droit de cité dans le débat public. C’est particulièrement clair quand on observe le discours des représentants des titulaires de droits les plus virulents. Par exemple, Pascal Rogard, le directeur de la SACD, s’est lui aussi exprimé lors du colloque à Cannes, pour assimiler subrepticement les exceptions au piratage :

#DroitAuteurNumerique @fandoetlis "la principale exception au droit d'auteur est la piraterie, la CE doit s'emparer de cet enjeu primordial"

—

Ministère CultureCom (@MinistereCC) May 17, 2015Ce « travail de sape » idéologique se retrouve ailleurs. Il s’est notamment exprimé d’une manière particulièrement grossière et brutale lors du dernier salon du livre à Paris, au cours d’une table-ronde autour du droit d’auteur et de la liberté d’expression. Dans un galimatia mélangeant allègrement la réforme du droit d’auteur, la lutte contre la censure et l’attentat contre Charlie Hebdo, l’éditrice Tiresa Cremisi est allée jusqu’à dire que « les pays qui cherchent à modifier le droit d’auteur se rapprochent des dictatures. » (oui, vous avez bien lu…) :

Le droit d’auteur est un droit de l’homme. Les pays qui ne reconnaissent pas le droit d’auteur, qui cherchent sournoisement à le modifier ou à le contourner, se rapprochent des dictatures.

Une telle assertion est intéressante, surtout quand on la soumet à l’épreuve des faits. Si l’on regarde ce qui s’est produit ces dernières années, on constate que les pays qui ont modifié leur droit d’auteur pour reconnaître de nouvelles exceptions sont rares. Mais on peut citer deux exemples notables : tout d’abord le Canada, qui a élargi son exception pédagogique et reconnu une exception en faveur du mashup en 2012, et ensuite l’Angleterre, qui a procédé à une réforme intéressante en 2014, pour consacrer des exceptions en faveur de la citation, de la parodie, des usages pédagogiques, ainsi qu’une exception innovante en faveur du Text et Data Mining.

Vous admettrez sans doute avec moi que le Canada et l’Angleterre ne sont certainement pas les pires exemples de régime dictatoriaux que l’on connaisse sur terre. Par contre, si l’on veut jouer à ce petit jeu idiot, on pourra remarquer que la Russie de Poutine a renforcé ces dernières années sa loi sur le droit d’auteur de manière drastique, en instaurant notamment des moyens de blocage sans juge inquiétants pour la liberté d’expression sur Internet. Et au passage, la loi russe s’est tellement durcie que même l’exercice de l’exception de citation sur Internet semble à présent compromis…

« Le droit d’auteur, c’est la liberté et la démocratie. Poutine renforce le droit d’auteur. Donc Poutine est l’ami de la liberté et de la démocratie. » Voilà le genre de syllogismes ineptes qui ne semblent plus déranger les maximalistes du copyright…

Si l’on écoute les titulaires de droits, les exceptions au droit d’auteur seraient devenus des instruments d’oppression au service des régimes dictatoriaux ou une forme de piraterie institutionnalisée. Mais il est intéressant de comparer ces propos avec ceux de Farida Shaheed, la rapporteure spéciale pour les droits culturels auprès du comité des droits de l’Homme de l’ONU. Dans un rapport remarqué paru au début de l’année, elle a écrit noir sur blanc que la propriété intellectuelle ne devrait pas être considérée comme un droit de l’homme et elle s’est prononcée avec force en faveur de l’extension des exceptions au droit d’auteur, indispensables selon elle pour concrétiser le « droit de participer à la vie culturelle » et le « droit d’accès à la culture et à la connaissance » reconnus par les déclarations internationales. Farida Shaheed a d’ailleurs prononcé le 6 mai dernier un discours devant le Parlement européen (malgré d’ailleurs une tentative de censure…) , où elle a défendu vigoureusement ces conceptions :

Copyright exceptions and limitations are tools that can – and therefore should – be used to ensure that States abide by their obligations in the field of human rights, in particular the right to freedom of expression, including artistic expression, and the right to take part in cultural life. I have therefore recommended that exceptions and limitations of copyright be developed to ensure the conditions for everyone to enjoy their right to take part in cultural life by permitting legitimate educational usages, expanding spaces for non-commercial culture and making works accessible for persons with disabilities or speakers of non-dominant languages.

Ne voyez-vous pas comme un contraste avec le fatra idéologique des ayants droit et la novlangue ministérielle qui le relaie ?

Jusqu’où iront-ils ?

Ce qui est le plus dommageable, c’est de voir combien cette conception maximaliste du droit d’auteur est à présent reprise par les représentants politiques, en s’imposant peu à peu comme la nouvelle « doxa » incontestable de la politique culturelle.

#DroitAuteurNumerique @manuelvalls "les exceptions au droit d'auteur n'ont de sens que si elles restent rares" @fleurpellerin #Cannes2015

—

Ministère CultureCom (@MinistereCC) May 17, 2015L’artillerie lourde déployée par les titulaires de droits commence d’ailleurs déjà à faire fléchir la Commission, avant même le vote final du Parlement sur le rapport Reda qui a été reporté au mois de juin. Lors des annonces faites la semaine dernière à propos de la stratégie numérique européenne, on voit que la Commission s’accroche encore au géo-blocking, mais qu’elle est en train de reculer sur la question des exceptions au droit d’auteur. Seul le Text et Data Mining est encore explicitement évoqué, alors que d’autres pistes étaient envisagées à l’origine et l’accent se déplace de plus en plus vers la lutte contre le piratage et la remise en cause du statut des intermédiaires techniques.

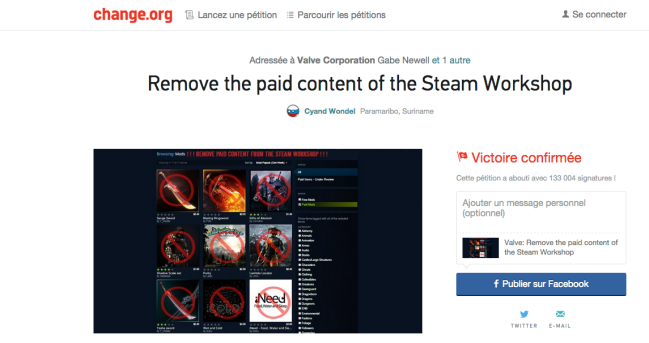

Le momentum politique est hélas clairement en train de basculer du côté des titulaires de droits. Jusqu’où iront-ils à présent dans leurs revendications ? Dans les années 90, la dernière fois qu’un coalition pro-copyright aussi vaste s’est nouée, les titulaires de droits ont obtenu l’adoption d’un traité international qui a consacré la notion de DRM (verrou numérique), ainsi qu’une extension des droits de 20 ans aux États-Unis et en Europe. Cette fois-ci, on voit en filigrane dans leur discours que ce sont les exceptions et le domaine public qui sont dans leur collimateur. Si la nouvelle directive européenne sur le droit d’auteur est mauvaise, la situation globale risque d’être gelée pour 15 ans…

Pour terminer avec ce colloque sur le droit d’auteur à Cannes, ce que je trouve le plus ironique, c’est qu’il était inauguré par Pierre Lescure, nouveau président du Festival. Or souvenez-vous, le rapport Lescure qui était censé servir à préparer « l’acte II de l’exception culturelle » en France recommandait d’élargir certaines exceptions au droit d’auteur. Et certaines de ses propositions étaient même assez audacieuses, notamment celles en faveur des usages transformatifs (mashup, remix) ou des pratiques pédagogiques. Si l’on regarde bien, le rapport Lescure – qui n’était certes pas exempt de défauts – converge sur de nombreux points avec le rapport Reda, ce qui montre bien à quel point la situation s’est dégradée en l’espace de deux ans…

#droitdauteurnumerique Pierre Lescure ouvre le colloque sur l'avenir du droit d'auteur en Europe http://t.co/d40QUQmaki

—

Ministère CultureCom (@MinistereCC) May 17, 2015***

La vérité, c’est que si l’on veut combattre la marchandisation de la culture et mettre en place une véritable exception culturelle en Europe, c’est davantage du côté des exceptions au droit d’auteur qu’il faut se tourner, plutôt que vers un énième durcissement du copyright…

Classé dans:Penser le droit d'auteur autrement ... Tagged: Culture, droit d'auteur, exceptions, festival de cannes, Julia Reda, marchandisation, marché, Union européenne

![]()