Communs & Non-Humains (2ème partie) : En-deçà des arrangements institutionnels, les « agencements socio-écologiques »

mercredi 16 janvier 2019 à 06:23Cet article est le troisième d’une série intitulée «Accueillir les Non-Humains dans les Communs».

Il est recommandé de lire l’introduction et la première partie avant d’aller plus loin.

En-deçà des arrangements institutionnels, les « agencements socio-écologiques »

Le tournant inachevé de l’approche par les Systèmes Socio-Ecologiques

Après de nombreuses années à utiliser le modèle IAD, Elinor Ostrom et les chercheurs rassemblés au sein de l’Ecole de Bloomington ont éprouvé le besoin d’étendre leur cadre d’analyse. Il s’agissait d’intégrer un plus grand nombre de variables rendant compte du « Système Socio-Ecologique » (SSE) au sein duquel une « situation d’action » donnée est incorporée. Elinor Ostrom évoque ainsi la nécessité de « proposer un large ensemble de variables structurelles qui influent sur les situations d’action, sur les interactions et sur les résultats qui en découlent. Pour cela, il était nécessaire de développer une méthode qui servirait à extraire les composantes communes d’un système socio-écologique élargi déterminé, qui peut être un lac, un système d’irrigation, une pêcherie, une forêt voire l’atmosphère globale.[1]»

De manière intéressante, Elinor Ostrom emploie une nouvelle fois une métaphore « organiciste » pour décrire ce qu’elle entend par un « système socio-écologique » en comparant ce dernier à une « entité vivante » :

Toutes les ressources utilisées par les humains sont encastrées (embedded) dans des Systèmes Socio-Ecologiques complexes (SSE). Les SSE sont composés de multiples sous-systèmes et de variables internes à ces sous-systèmes à de multiples niveaux, analogues à des organismes composés d’organes, les organes de tissus, les tissus de cellules, les cellules de protéines[2].

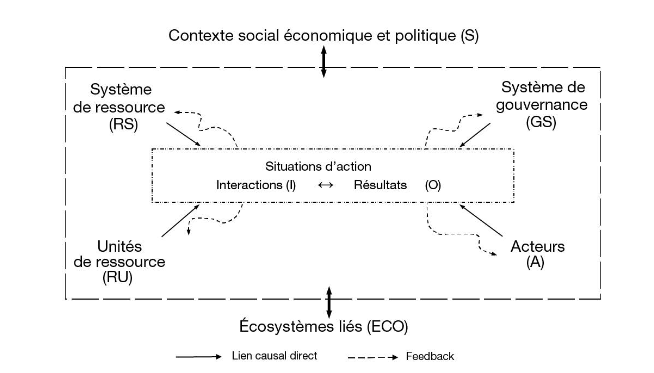

Ce nouveau modèle élargi est représenté par le schéma ci-dessous montrant une série d’emboitements successifs où la « situation d’action » (décrite initialement par le modèle IAD) est incluse dans un premier système à quatre variables (système de ressource, unités de ressource, système de gouvernance, acteurs), lui-même influencé par des paramètres plus larges liés à un système englobant (contexte social, économique et politique / écosystèmes liés).

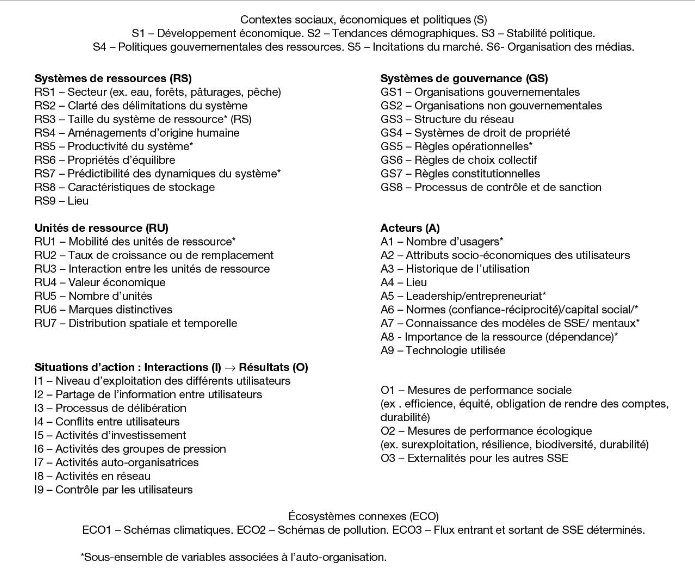

L’intérêt de cette grille d’analyse est de permettre l’intégration d’un grand nombre de variables listées dans le tableau ci-dessous. Les chercheurs de l’Ecole de Bloomington utilisaient cette « table » pour constituer de véritables bases de données à partir des informations récoltées sur le terrain.

Pour comprendre l’intérêt de cette grille par rapport au modèle IAD, il faut la rapprocher de l’engagement d’Elinor Ostrom en faveur de l’interdisciplinarité, qui revêtait à ses yeux une importance particulière pour l’étude des Communs. Elle s’en explique notamment dans une allocution prononcée à l’UNESCO en 2010 et consacré aux Systèmes Socio-Ecologiques[3] :

Nous devons constater que nous rencontrons des problèmes car nous avons des frontières disciplinaires dans notre manière d’étudier les systèmes socio-écologiques. Ils sont plus résilients que ce à quoi nous nous attendions, mais nous ne pouvons l’expliquer… Or, nous avons des connaissances en sociologie, en anthropologie et dans d’autres domaines. Ces apports disciplinaires sont nécessaires bien sûr, mais nous avons besoin d’utiliser notre connaissance pour traiter de problèmes politiques. Pour l’avenir, il est donc crucial de développer des approches analytiques qui mobilisent des connaissances disciplinaires tout en favorisant l’intégration de la compréhension interdisciplinaire, car nous devons éviter les « tours de Babel » académiques où chacun comprend ceux qui vivent dans la même tour, mais où on ne se comprend pas entre « tours » (de Babel).

La grille présentée ci-dessus est précisément un moyen de lutter contre cet effet « tours de Babel » (dit aussi effet de « silos ») induit par le morcellement disciplinaire. On peut faire un rapprochement avec ce qu’on appelle une « ontologie », au sens où ce terme est employé en informatique ou en sciences de l’information, et particulièrement, dans les travaux sur le web sémantique[4]. Il s’agit en effet d’un moyen « d’aligner » entre eux des termes issus des vocabulaires de différents champs disciplinaires pour les renvoyer à une même réalité en utilisant pour cela un référentiel commun. Ostrom souligne en effet la difficulté de faire converger les résultats issus des « sciences de la nature » avec ceux issus des « sciences humaines et sociales »[5]. On peut voir dans cette préoccupation la conscience que la production des connaissances scientifiques est surdéterminée par la « rupture ontique » entre Nature et Culture, qui gêne l’appréhension des « hybrides » ou des « quasi-objets » que constituent toujours intrinsèquement les Communs.

Des connaissances scientifiques sont nécessaires pour préserver et soutenir les systèmes socio-écologiques, mais les sciences de l’environnement et les sciences du social se sont développées séparément et ne se recombinent pas aisément […] L’un des principaux défis à relever pour diagnostiquer les raisons pour lesquelles certains SSE sont durables alors que d’autres s’effondrent consiste à être en mesure d’identifier et d’analyser des relations entre les multiples niveaux de ces systèmes complexes à différentes échelles spatiales et temporelles.

Comprendre un système complexe exige des connaissances portant sur des variables spécifiques et sur les relations unissant leurs composantes. Ainsi, nous devons apprendre à disséquer et à exploiter la complexité, plutôt que de l’éliminer des modèles. Cependant cette tâche est compliquée, parce que les disciplines utilisent différents cadres, théories et modèles utilisés pour analyser les parties d’un ensemble complexe à multiples niveaux. Un cadre de classement commun est nécessaire pour favoriser le progrès des études multidisciplinaires en vue d’améliorer la compréhension des systèmes socio-écologiques complexes[6].

La grille figurant ci-dessus permet de procéder à des descriptions détaillées des cas étudiés, en utilisant des méthodes issues de plusieurs disciplines scientifiques. Il est possible alors de les comparer et d’isoler certaines variables récurrentes susceptibles d’influer significativement sur les chances des acteurs de surmonter leurs dilemmes sociaux pour aboutir à des arrangements institutionnels robustes garantissant la préservation de la ressource dans le temps. Parmi les différentes variables listées ci-dessous, Ostrom indique qu’un sous-ensemble de paramètres ont pu être identifiés comme ayant une incidence significative sur le succès ou l’échec de la gestion collective : «la taille, la productivité et la prévisibilité du système de ressources ; le degré de mobilité des unités de ressources ; l’existence de règles de choix collectif que les utilisateurs peuvent adopter pour modifier les règles de gestion et quatre caractéristiques de la communauté (sa taille, la présence de leaders, la connaissance du système de ressource et l’importance de la ressource pour les utilisateurs).[7] »

Cette approche par les systèmes socio-écologiques est intéressante, car ce modèle plus compréhensif permettrait dans l’absolu de dresser une cartographie du réseau des relations entre les acteurs humains et non-humains formant un Commons Pool Resource. Dire par exemple que la taille, la productivité ou la prévisibilité du « système de ressource » (c’est-à-dire un lac, une forêt, un pâturage, etc.) peuvent avoir une influence déterminante sur l’issue de la situation d’action, c’est reconnaître à ces entités non-humaines une certaine forme d’« agentivité ». Dans la grille, on voit d’ailleurs que des éléments non-humains comme les « lieux » ou les « technologies utilisées » sont même intégrés de manière très « latourienne » à la catégorie des « acteurs ».

On est finalement assez proche de ce qu’Anna Tsing recommande lorsqu’elle parle d’accorder de l’attention aux « agencements » entre acteurs humains et non-humains dont elle souhaite faire le récit en « activant les enchevêtrements[8] » (entanglements en anglais[9]). Et elle précise que suivre cette méthodologie, c’est encore continuer à faire de l’économie politique :

Des formes de coordination non intentionnelles se développent dans les agencements. Pour les remarquer, il faut observer de près, dès lors que des modes de vie divergents sont rassemblés, l’interaction qui se joue entre les rythmes et les échelles temporelles propres à chacun. De manière surprenante, cela pourrait être dans les études environnementales, une méthode pour revitaliser l’économie politique. Tout agencement, en effet, génère en lui des flux d’économie politique – et qui ne sont pas réservés aux humains […] Les agencements ne peuvent pas se soustraire au Capital ou à l’Etat ; et, en cela, ils constituent tout aussi bien des postes d’observation pour détecter comment l’économie politique fonctionne.

L’approche par les systèmes socio-écologiques a sans doute conduit Elinor Ostrom à la lisière d’une prise en compte de ces agencements d’humains et de non-humains. Néanmoins même élargi de cette manière, le cadre d’analyse mis en œuvre par Ostrom paraît toujours rester hermétique à une appréhension réelle de ces relations. Cela apparaît notamment dans la façon dont les fameux « eight design principles[10] » conditionnant « la durabilité de la gestion d’un système socio-écologique élargi » restent en définitive focalisés sur les éléments humains :

- Des limites clairement définies concernant les acteurs et les ressources ;

- Une structure de règles montrant une congruence entre bénéfices et coûts d’une part et d’autre part les conditions locales ;

- Des acteurs disposant de procédures pour établir/élaborer leurs propres règles, soit un dispositif de choix collectif ;

- Une surveillance et un contrôle régulier des acteurs et de l’état de la ressource ;

- Des sanctions progressives/graduelles ;

- Des mécanismes de résolution des conflits ;

- Des droits d’organisation reconnus par le gouvernement et l’environnement externe, pour une prise en compte minimale ;

- Une gestion se faisant par un système imbriqué/emboîté d’organisations.

Un certain nombre de ces principes impliquent pourtant des relations étroites entre humains et non-humains : être en mesure de donner des limites claires (ou non) à une ressource dépend ainsi d’une certaine « vision du Monde » attribuant telle ou telle place aux Humains et aux Non-Humains ; définir des règles « congruentes avec des conditions locales » implique d’être en mesure d’opérer une « traduction » de l’écosystème au sein duquel prend place la situation d’action ; être en capacité de « surveiller l’état de la ressource » nécessite d’habiter un « milieu de vie » et d’entretenir avec lui des rapports intimes pour en acquérir la connaissance.

Mais l’intérêt d’Ostrom porte principalement sur les arrangements institutionnels (c’est-à-dire les règles et procédures mis en place par les groupes humains) et non sur les « agencements socio-écologiques » en tant que tels. Comme l’indique Anna Tsing, ceux-ci ne peuvent d’ailleurs être perçus qu’en se plaçant en-deçà des formes instituées, au plus près des liens d’interdépendance se nouant entre les acteurs humains et non-humains et les décrire passe par la mise en œuvre d’enquêtes ethnographiques assez éloignées des méthodologies employées par Ostrom.

En dépit des apports de l’approche par les Systèmes Socio-Ecologiques, la théorie des Communs est ainsi restée tributaire d’une ontologie dualiste et naturaliste. Pour Philippe Descola, adopter une perspective symétrique consiste à ne plus seulement « expliquer la vie des humains par l’influence des non-humains » (ce qui reste au final l’objectif des SSE d’Ostrom), pour « rendre compte de la composition d’un monde où les uns comme les autres prennent part en tant qu’acteurs ». Pour Jean-Marie Schaeffer, s’en remettre à une « vision du monde » marquée par la « rupture ontique » entraîne un « coût cognitif prohibitif » à payer[11] et c’est aussi l’avis de Patrick Bresnihan[12] :

Bien que le terme de « Communs » a fait l’objet de beaucoup d’attention ces dernières années, les universitaires, les militants et les décideurs politiques ne savent pas très bien de quoi il s’agit, ni comment nous sommes censés les identifier et les décrire. Les concepts et les cadres d’analyse sont encore très insuffisants, ce qui n’est pas étonnant étant donné qu’ils sont largement hérités d’un cadre épistémologique libéral et d’une tradition esthétique qui est littéralement incapable de voir ces univers.

En ayant recours à la problématique notion-écran de « ressources », Ostrom s’est en quelque sorte – et malgré ses efforts tardifs d’ajustements – condamnée à rejeter les Non-Humains à l’arrière-plan de ses analyses. Mais il ne se s’agit pas d’une fatalité, à condition d’arriver à « symétriser » les éléments de la théorie des Communs en l’hybridant avec d’autres approches plus sensibles à la prise en compte des éléments non-humains.

Pour une hybridation avec la théorie de l’acteur-réseau

Dans cette perspective, l’une des pistes les plus intéressantes consiste sans doute à croiser la théorie des Communs avec la théorie de l’acteur-réseau[13]. Dans ce programme de refondation de la sociologie proposé par Michel Callon, Bruno Latour et Madeleine Akrich, les faits « sociaux » sont d’emblée compris comme des « associations » entre des acteurs humains et des acteurs non-humains. En vertu d’un principe de « symétrie généralisée », l’humain et le non-humain, les sujets et les objets, sont mis sur un même plan et, bien que les non-humains soient par définition dénués d’intentionnalité, la qualité d’acteurs (agency) leur est reconnue. Comme l’indique Philippe Descola, le but final de cette « sociologie des objets » ou « sociologie de la traduction » est de « repeupler les sciences sociales avec des non-humains qui ne soient ni des ressources ni de purs objets symboliques ni un décor pour la vie sociale[14] ».

Des rapprochements entre la théorie des Communs et la théorie de l’acteur-réseau paraissent possibles à plusieurs niveaux. En premier lieu, elles portent toutes les deux sur des objets proches, puisqu’il s’agit de deux « théories de l’action ». Comme nous l’avons vu, les Commons Pool Resources sont avant tout saisies par Elinor Ostrom comme des « situations d’action », tandis que chez Latour et Callon l’action constitue aussi la question centrale :

Le social est appréhendé comme étant un effet causé par les interactions successives d’actants hétérogènes, c’est-à-dire de l’acteur-réseau. Tout acteur est un réseau et inversement. L’action d’une entité du réseau entraîne la modification de ce dernier ; toute action impliquant l’ensemble du réseau a une incidence sur les composantes du réseau[15].

Une telle présentation est proche de celle qu’Ostrom fait des Systèmes Socio-Ecologiques comme composés de multiples « couches » de sous-systèmes emboités les uns dans les autres et rétroagissant sur l’ensemble qu’ils forment, constituant ainsi un « réseau de réseaux » :

Dans un système socio-écologique complexe, des sous-systèmes tels qu’un système de ressources (par exemple, une pêcherie côtière), des unités de ressources (des homards), des utilisateurs (les pêcheurs) et les systèmes de gouvernance (organisations et règles régissant la pêche dans cette zone) sont relativement séparables, mais interagissent pour produire des résultats au niveau du système global, qui a son tour va affecter ces sous-systèmes et leur fonctionnement, ainsi que d’autres systèmes socio-écologiques plus ou moins importants[16].

Pour montrer l’intérêt d’une hybridation entre ces théories, nous allons prendre deux études de cas relativement proches illustrant les apports réciproques qui pourraient s’opérer entre ces deux approches. Lors de son intervention à l’UNESCO en 2010 sur les Systèmes Socio-Ecologiques[17], Elinor Ostrom a illustré sa présentation en prenant l’exemple de trois pêcheries situées dans le Golfe de Californie au Mexique. Dans les trois cas, il s’agissait de sites de captures de pinnes marines (une variété de mollusques) où les communautés de pêcheurs se sont organisées selon des modalités différentes qu’Elinor Ostrom a analysées à travers le prisme de la durabilité du système :

La baie de Kino est en régime d’accès libre. À plusieurs reprises, nous avons compté plus de 70 bateaux, un symptôme de l’impuissance des locaux à contrôler l’accès des autres pêcheurs. Le résultat de ce régime d’accès libre est la surexploitation de leur pêcherie de pinnes marines (un mollusque sessile qui vit dans le sable). Dans ce contexte, la surexploitation se manifeste par l’incapacité des pêcheurs à maintenir une récolte constante de mollusques toute l’année avant qu’ils ne deviennent trop rares et trop petits.

Dans le village Seri de Punta Chueca, les pêcheurs parviennent à pérenniser leur pêcherie. Ils ont développé un régime de propriété commune pour gérer leur pêcherie de pinnes marines et sont parvenus à contrôler le nombre de bateaux ayant accès à leurs sites de pêche. On ne voit jamais plus de 10 ou 15 bateaux à moteur hors-bord sur leurs sites de pêche. On observe que les deux systèmes socio-écologiques élargis de Peñasco et Seri sont auto-organisés mais on peut se demander s’ils sont durables.

L’auto-organisation est-elle suffisante ? Non ! Ainsi la pêcherie Seri est durable mais pas celle de Peñasco. Que se passe-t-il donc ? L’organisation d’un groupe d’usagers établissant ses propres règles opérationnelles est le résultat d’une situation d’action de choix collectif. Le suivi de ces règles dans le temps est une situation d’action opérationnelle pour les usagers.

Ainsi, les usagers de la pêcherie de Peñasco ont mis en place une réserve de pêche. Le succès de la réserve établie à Peñasco a attiré des pêcheurs venus de très loin, qui avaient surexploité et détruit leurs propres pêcheries. Le gouvernement mexicain, qui a soutenu les droits de certaines communautés autochtones à établir leurs propres règles, n’a pas soutenu le droit des pêcheurs de Peñasco à définir leurs règles d’exclusion.

Typique de l’approche ostromienne, ce texte est intéressant à relire du point de vue de la théorie de l’acteur-réseau. La première chose qui frappe, c’est que le récit n’obéit pas au « principe de symétrie » dans la mesure où les mollusques, qui se trouvent pourtant au centre de tous les enjeux, sont relégués à l’arrière-plan. La qualité d’acteur n’est reconnue qu’aux différents groupes de pêcheurs, ainsi qu’aux autorités publiques, mais pas aux Non-Humains impliqués dans la situation d’action.

A l’inverse, Michel Callon a écrit en 1986 un célèbre article[18] intitulé : « Eléments pour une sociologie de la traduction : la domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc ». Il porte sur l’étude d’un cas assez similaire, mais décrit à partir d’une perspective toute différente dans la mesure où les non-humains ne sont pas rejetés en dehors de la scène.

Callon y raconte un épisode au cours duquel des chercheurs ont tenté d’introduire dans les années 70 une méthode d’élevage de coquilles Saint-Jacques importée du Japon dans la baie de Saint-Brieuc. La pêche intensive avait conduit à la disparition de ces mollusques sur d’autres sites de pêche en Bretagne et commençait à menacer sérieusement le renouvellement de leurs populations à Saint-Brieuc. La principale caractéristique de l’article est de décrire les trois groupes impliqués dans le récit – les scientifiques, les pêcheurs et les coquilles – comme les membres à part entière d’un « collectif hybride » formant un réseau d’acteurs humains et non-humains impliqués dans l’action. L’analyse s’attarde sur les opérations de « médiation » ou de « traduction » opérées par certains des acteurs pour « intéresser » et « enrôler » d’autres membres du réseau en vue de participer à la réalisation d’un but commun.

Les scientifiques jouent ici le rôle principal, entrant dans des processus de « négociation » pour « convaincre » 1) les pêcheurs de les laisser conduire une expérimentation sur la nouvelle méthode d’élevage, 2) leurs collègues scientifiques du bienfondé des résultats de leurs recherches et 3) la variété locale de coquilles Saint-Jacques de se plier à la méthode de culture japonaise. Callon applique ici à la lettre le « principe de symétrie généralisée[19] » en parlant sciemment de « négociations » aussi bien à propos des rapports qu’entretiennent les humains entre eux qu’avec les coquilles Saint-Jacques, auxquels les scientifiques « proposent » différentes méthodes de culture pour qu’elles réagissent. Le but est précisément de ne pas employer de vocabulaire différent pour parler des humains et des non-humains ou des phénomènes naturels et sociaux, cette dernière distinction étant considérée comme non-pertinente[20].

Ce qui est frappant à la lecture de l’article de Callon, c’est qu’il porte sur une situation de « dilemme social » proche de celles observées par Elinor Ostrom dans ses études de cas, à la différence qu’elle est dépeinte ici comme un « dilemme bio-social » dans lequel sont aussi impliqués des Non-Humains. Les rapprochements possibles entre les conclusions d’Ostrom et celles de Callon sont nombreux. Callon insiste par exemple sur les processus de tâtonnements et d’essais-erreurs permettant aux acteurs de « s’ajuster » les uns aux autres, auxquels Ostrom est également sensible dans ses travaux. Il pointe par ailleurs l’importance de la communication entre les différents groupes, décrite comme des « traductions » ou des « médiations », dont Ostrom fait de son côté un des facteurs essentiels de la réussite de la gestion des communs. La question « institutionnelle » apparaît également chez Callon à travers la prblématique de la représentativité des « porte-paroles » intervenants sur la scène d’action : les chercheurs communiquent leurs résultats à certains de leurs collègues censés représenter l’ensemble de la communauté scientifique ; des représentants syndicaux des pêcheurs sont censés porter les intérêts de l’ensemble des professionnels de la baie et les échantillons de coquilles Saint-Jacques servant à tester les différentes méthodes de culture « représentent » de leur côté l’ensemble de la population des mollusques (usage « symétrique » du concept de représentation). Finalement, l’histoire racontée par Michel Callon se termine par un échec (après un succès initial, les coquilles n’adhèrent pas à la méthode de culture retenue et certains pêcheurs finissent par faire fi des mots d’ordre de leur syndicat en allant piller le bassin qui avait été réservé dans la baie à cette expérimentation). Ce qu’Elinor Ostrom aurait analysé comme une incapacité des acteurs à surmonter leur dilemme social débouchant sur une non-collaboration est décrit par Callon comme une « trahison » des médiateurs qui ont failli à « traduire » fidèlement les groupes qu’ils étaient censés représenter.

Il serait intéressant de comparer de manière plus approfondie le texte de Michel Callon et celui d’Elinor Ostrom pour voir en quoi les deux approches divergent et comment elles peuvent se compléter l’une l’autre. Une différence majeure est que, dans le cas des coquilles de la baie de Saint-Brieuc, ce sont des chercheurs qui jouent le premier rôle, grâce à un certain type d’expertise (scientifique) qu’ils tentent d’utiliser pour « enrôler » les autres acteurs. Chez Elinor Ostrom, le rapport à la connaissance au sein des Communs est envisagé de manière assez différente. Ostrom estime en effet que si l’auto-organisation des groupes peut s’avérer efficace dans la gestion durable des ressources, c’est parce que les acteurs de terrain sont généralement les mieux placés pour produire des connaissances adaptées à la situation à laquelle ils doivent faire face (grâce aux processus d’essais/erreurs et la communication qu’ils mettent en œuvre). Dans certains cas étudiés par Ostrom, il arrive cependant que cette « auto-production » de connaissances sous la forme de « savoirs locaux » s’avère insuffisante et que des éléments complémentaires soient fournis aux acteurs de l’extérieur par des scientifiques ou des techniciens (c’est le cas notamment dans un des cas étudiés par Ostrom au début de ses recherches sur les Communs : celui des Aquifères de Californie[21]). Cette question du rapport à la connaissance est néanmoins centrale pour Ostrom – influencée en cela par les visions de l’économiste Friedrich Hayek[22] – si bien que, même si elle ne l’exprime pas de cette façon, on peut considérer que les Communs constituent à ses yeux des dispositifs expérimentaux de production de connaissances par association d’un réseau d’acteurs humains et non-humains.

Par-delà ces convergences, on voit néanmoins à la lumière de ces exemples en quoi la théorie des Communs et la théorie de l’acteur-réseau auraient intérêt à « s’hybrider » davantage. D’un côté, les méthodes de la sociologie de la traduction permettraient de faire réapparaître comme des acteurs les éléments non-humains qui sont relégués en dehors de la scène d’action dans les analyses d’Ostrom. Mais en retour, le prisme des design principles d’Ostrom permettraient sans doute aussi de mieux saisir pourquoi dans le cas étudié par Callon les acteurs ne sont pas parvenus à surmonter le dilemme social (ou bio-social) qui se présentait à eux. A partir d’un tel rapprochement, l’examen des « arrangements institutionnels » viendrait éclairer celui des « agencements socio-écologiques » (et réciproquement).

S’emparer des « Communs latents » d’Anna Tsing

De son côté, l’anthropologue Anna Tsing cherche à « élargir le concept de communs » pour « inclure humains et non-humains en tant que contributeurs à un écosystème[23] ». Elle propose pour ce faire le concept de « Communs latents » qui vise à mettre l’accent sur les relations d’interdépendance se tissant entre les acteurs humains et non-humains et dont elle souligne la dimension politique :

Les assemblages, dans leur diversité, font apparaître ce que je vais appeler des « communs latents », c’est-à-dire des enchevêtrements qui pourraient être mobilisés dans des causes communes. Parce que la collaboration est toujours avec nous, nous pouvons manœuvrer au sein de ses possibilités. Nous aurons besoin d’une politique dotée de la force de coalitions diverses et mobiles et pas seulement entre humains[24].

Pour Anna Tsing, ces Communs résultant d’associations entre Humains et Non-Humains sont dit « latents » d’abord dans le sens où ils restent le plus souvent « cachés », « dissimulés » ou « invisibles ». Les Communs latents existent pourtant partout, mais ils restent difficiles à appréhender ; ils existent « à l’état de bourgeonnement », remplis de « potentialités non réalisées », mais le plus souvent « insaisissables ». Ce type d’observations n’est pas propre à Anna Tsing et ce thème de « l’invisibilité » revient souvent dans la littérature sur les Communs comme un des problèmes les affectant. Comme le dit par exemple Pablo Servigne[25], la principale faiblesse des Communs, c’est qu’« on ne les voit pas » et il en est ainsi parce que notre « vision du monde » les rend difficiles à apercevoir :

Comment se battre pour quelque chose dont on ignore l’existence ? L’économie dans laquelle nous avons été éduqués est celle de la rareté. Tout ce qui est rare a de la valeur. On apprend donc à prendre soin de ces ressources rares et on se désintéresse de tout ce qui est abondant. L’abondance est une évidence, puis disparaît de notre champ de vision.

On ne voit plus l’air que l’on respire. On ne voit (presque) plus l’eau, puisqu’elle tombe du ciel abondamment. On ne voit plus le silence car personne n’en parle. On ne voit plus les langues, les chiffres, les fêtes traditionnelles, le jazz, la possibilité d’observer un paysage, la sécurité, la confiance, la biodiversité ou même internet. Nous n’avons pas été éduqués à les voir, et encore moins à les « gérer ». Tout l’enjeu du mouvement des biens communs est donc d’abord de les rendre visibles ; de leur donner, non pas un prix, mais de la valeur à nos yeux. Montrer leur utilité, leur existence, leur fragilité et surtout notre dépendance à leur égard.

L’un des buts poursuivis par Anna Tsing avec la notion de « Communs latents » est précisément de lever ce voile que l’ontologie dualiste ou naturaliste fait peser sur les Communs. Néanmoins, elle n’en donne pas de définition précise dans son ouvrage, préférant suivre une méthode plus allusive en suggérant ce que sont les Communs latents à travers quatre assertions négatives[26] :

- « Les Communs latents ne sont pas des enclaves exclusivement humaines». Cela rejoint la conclusion de la première partie de cet article : les Communs latents constituent des « communautés biotiques » associant humains et non-humains au sein « d’enchevêtrements mutualistes et non antagonistes ». En ce sens, les Communs latents d’Anna Tsing sont avant tout des « Communs symétriques », s’efforçant de sortir des impasses ontologiques affectant leur définition traditionnelle.

- « Les Communs latents ne sont pas bons pour tous». Ces agencements interspécistes peuvent être bénéfiques pour certains acteurs tout en étant néfastes pour d’autres. On est ici proches de la notion de « Communs négatifs », mais dans une perspective moins anthropocentrée, impliquant qu’un Commun est toujours en partie « positif » et en partie « négatif », notamment parce que ces associations reposent toujours autant sur des inclusions et que sur des exclusions (ceux qui sont dedans et ceux qui restent au-dehors).

- « Les Communs latents ne s’institutionnalisent pas aisément». C’est à première vue le point de divergence le plus important entre Anna Tsing et Elinor Ostrom, pour qui les Communs sont avant tout des « institutions pour l’action collective »[27]. Tsing souligne de son côté la difficulté à transformer les Communs latents en « politique » en raison de leur propension à « s’insinuer dans les interstices de la loi […] par infraction, par infection, par faute d’attention, voire par braconnage ». Il est cependant possible qu’Ostrom et Tsing partagent en réalité certaines conclusions, si par « institutionnalisation », on entend l’imposition de modèles pré-établis par des autorités publiques. Dans ses travaux, Ostrom se montre en effet aussi très critique vis-à-vis des solutions « clés-en-main » imposées par l’Etat. Mais il est possible que le désaccord soit plus profond et qu’Anna Tsing remette en question la focalisation d’Ostrom sur les arrangements institutionnels, au mépris des « enchevêtrements » qu’elle souhaite de son côté mettre en lumière (nous rediscuterons plus loin de manière approfondie de cette question des liens entre Communs latents et institutionnalisation, car elle est cruciale).

- « Les Communs latents ne peuvent pas nous racheter». Anna Tsing place son ouvrage sous le signe de l’Anthropocène et dans la perspective d’un probable effondrement des systèmes socio-naturels. Les Communs latents qu’elle décrit s’établissent dans les « ruines » que les excès du Capitalisme sèment partout sur la planète. Les Communs latents ne constituent donc pas à ses yeux une « utopie » ou un « programme » à mettre en œuvre dans le futur pour nous « sauver[28] ». Ils renvoient à une réalité déjà à l’œuvre, découlant des collaborations inter-espèces liées aux nécessités de la survie dans un monde de plus en plus précaire. Anna Tsing souligne également qu’au sein des Communs latents, « les humains ne détiennent jamais pleinement le contrôle », conséquence logique si l’on arrête de considérer les éléments non-humains comme un « arrière-fond » inerte pour reconnaître pleinement leur qualité d’acteurs. Dès lors, prévient Anna Tsing, les Communs latents forment toujours un « jeu confus » placé sous le signe de « l’effervescence », de « l’imperfection », sans cesse à recommencer sans jamais pouvoir s’arrêter sur une forme fixe.

Ce concept de Communs latents constitue sans doute l’une des perspectives les plus intéressantes pour reformuler la théorie des Communs dans une perspective « non-dualiste » et « non-naturaliste ». Certains travaux commencent à investir ce type d’approche « symétrique », comme l’étude conduite par Patrick Bresnihan de pêcheries de homards en Irlande, qu’il envisage de son côté comme des « Communs plus qu’Humains » (More-Than-Human Commons)[29]. L’originalité de sa démarche consiste à s’écarter du prisme « institutionnaliste » ostromien, dans le sens où la question de savoir « ce qui est mis en partage, par qui et comment » ne peut se réduire selon lui à des « arrangements institutionnels » débattus seulement entre humains. Reprenant le terme de « négociations » dans le sens « symétrique » où Michel Callon l’utilise dans sa « sociologie des traductions », Bresnihan estime que les Communs doivent être reconsidérés comme des « processus de négociations collectives de limites et de capacités » dans lesquels sont également engagés des acteurs non-humains. Il est intéressant de noter qu’Elinor Ostrom a aussi étudié des pêcheries de homards (situées dans le Maine aux Etats-Unis[30]), mais la perspective « symétrique » de Bresnihan l’amène à des conclusions sensiblement différentes des siennes :

Les racines du mot « Commun » sont « cum » (avec, ensemble) et « munis » (obligation, charge)[31]. En premier lieu, cela nous indique que les Communs sont produits « ensemble », reflétant une interdépendance et la reconnaissance que certains d’entre nous (humains et non-humains) dépendent les uns des autres dans certaines circonstances. En second lieu, et en conséquence, une telle interdépendance exige de nous le respect d’obligations. Ces obligations ne doivent pas seulement être envisagées en termes de règles ou d’institutions sociales, mais aussi en termes de « négociations » entre différents besoins et capacités, qui peuvent se chevaucher de manière mutuellement bénéfique.

Cette négociation des limites et des opportunités est un processus permanent, parce que les conditions environnementales, sociales et celles du marché changent sans cesse, exigeant des réponses de la part des pêcheurs inclus dans des écosystèmes et des relations sociales qu’ils ne peuvent simplement pas ignorer.

Patrick Bresnihan insiste en effet beaucoup sur cette question de l’imprévisibilité, qui empêche selon lui de considérer les humains impliqués dans la gestion d’un Commun comme des « acteurs rationnels », alors que c’est la méthodologie de base employée par Ostrom qui ne rompt pas sur ce point significativement avec les outils économiques dominants.

Cette « subjectivité enchevêtrée » [au sens de « prise dans des liens »] est incompréhensible pour un cadre épistémologique libéral qui commence par postuler un sujet (humain) calculateur, « économiste » vivant dans un monde remplis de tels sujets calculateurs isolés les uns des autres et de ressources (non-humaines) séparables et mesurables. Comprendre cette subjectivité enchevêtrée suggère de ne pas appréhender le Commun comme une « chose » à laquelle nous aurions accès en vertu d’un titre de propriété ou d’une autorisation, ni simplement comme un ensemble d’institutions destinées à partager des « ressources » communes.

Ce qui est partagé, qui le partage, et de quelles façons ne sont pas seulement des questions « techniques » qui peuvent être résolues par l’application de connaissances précises sur l’interaction bio-économique entre des ressources et des utilisateurs. Dans le contexte des pêcheries, il est plus juste de dire que les pêcheurs et les homards « partagent des Mondes » qui se chevauchent partiellement, des Mondes qui ne peuvent être que partiellement articulés et coordonnés les uns aux autres. Dans ces conditions, la mise en commun implique du désordre, une nécessaire incomplétude et des concessions mutuelles qui sont inhérentes aux situations dans lesquelles des humains et des non-humains dépendent (partiellement) les uns des autres.

Ces développements adressent en réalité une critique sévère à l’approche « institutionnaliste[32] » qui est au cœur de la démarche d’Elinor Ostrom et ils peuvent nous servir à mieux comprendre le tournant opéré par les « Communs latents » chez Anna Tsing. Chez Ostrom, les Communs se « résolvent » par le biais de systèmes de règles élaborés au cours de délibérations conduites entre humains et entre eux seuls. En ce sens, Ostrom reste ancrée dans une approche purement « moderne » de la question de la gouvernementalité. On remarquera d’ailleurs à cet égard qu’au début de son ouvrage majeur (« Governing The Commons »), Elinor Ostrom convoque la figure de Thomas Hobbes et de son Leviathan[33]. Elle le fait – en apparence – pour s’en distancier dans la mesure où, contrairement au philosophe anglais, Ostrom estime que les communautés humaines sont capables de surmonter les dilemmes sociaux avec lesquels elles sont en prise sans avoir nécessairement à s’en remettre à une autorité extérieure. De son côté, Garret Hardin rapproche ses conclusions sur la Tragédie des Communs du « pessimisme méthodologique » de Hobbes, estimant que l’épuisement des ressources par surexploitation ne pourra être surmontée que « par le recours à la tragique nécessité du Leviathan[34] » (c’est-à-dire pour lui à l’intervention autoritaire de l’Etat). A l’inverse pour Ostrom, les communautés sont capables – dans certaines conditions – à la fois de produire par elles-mêmes des règles adaptées à leur situation (self-governance), mais aussi de mettre en place des arrangements assurant leur effectivité sans avoir besoin de recourir à un système de contraintes administrées « de l’extérieur » (self-enforcement).

Néanmoins, il est possible que ces désaccords avec Hobbes (et Hardin) soient en définitive plus superficiels qu’il n’y paraît, car Ostrom partage – dans une certaine mesure – avec ce courant de pensée la croyance en une séparation ontologique entre la sphère du « politique » et celle du « naturel ». Pour Bruno Latour, Thomas Hobbes a joué au XVIIème siècle un rôle déterminant (aux côtés du savant Robert Boyle) dans l’établissement des termes de la « Constitution moderne » dont est issu le « Grand Partage » entre Nature et Culture : « […] les descendants de Hobbes et de Boyle nous offrent les ressources dont nous nous sommes servis jusqu’à aujourd’hui : d’un côté, la force sociale, le pouvoir ; de l’autre, la force naturelle, le mécanisme. D’un côté, le sujet de droit ; de l’autre, l’objet de science. Les porte-parole politiques vont représenter la multitude noiseuse et calculatrice des citoyens ; les porte-parole scientifiques vont dorénavant représenter la multitude muette et matérielle des objets[35] ». Chez Hobbes (tout comme chez d’autres auteurs fondateurs de la modernité politique : Locke, Rousseau), les hommes fondent leur humanité en s’émancipant radicalement de la Nature par la conclusion d’un « contrat social » qui les sort de « l’état de nature[36] ». Philippe Descola résume ainsi cette orientation de la Philosophie des Lumières et des sciences sociales qui en sont les héritières[37] :

La philosophie des Lumières et les sciences sociales sont nées d’un travail d’épuration qui a consisté à exclure les non-humains de la vie commune pour en abstraire la “société”, à savoir l’assemblée des humains produisant les conventions qui les régissent et inventant les concepts appropriés pour ce faire.

Chez Ostrom, les choses paraissent néanmoins assez différentes, car les hommes qu’elle décrit restent en prise directe avec la « nature » à travers la gestion en commun de ressources pour lesquelles ils établissent des systèmes de règles visant à assurer leur durabilité. Mais malgré cette différence apparente, Ostrom continue à envisager la « gouvernance des biens communs » dont il est question dans « Governing The Commons » comme un « gouvernement des hommes entre eux » et un « gouvernement des hommes sur la nature ». D’où l’asymétrie foncière qui transparaît dans toute son œuvre et significativement dans ce qui en constitue sans doute la quintessence : les eight design principles qui restent à cet égard « humains, trop humains »…

De son côté, Patrick Bresnihan appelle à un dépassement de cette vision de la « gouvernementalité » par une mise à distance de l’approche institutionnaliste. La notion de « Communs plus qu’humains » qu’il propose s’inscrit ainsi dans la même ligne que les « Communs latents » d’Anna Tsing :

Les approches institutionnelles des Communs tendent à aborder la question de la dégradation de l’environnement en posant cette question familière : comment « nous » (les humains) pouvons-nous gérer « les ressources partagées » plus efficacement ? La réponse à cette question implique généralement de recueillir davantage de connaissances sur les activités humaines (économiques) et non-humaines (biophysiques), afin de mieux les coordonner en vue d’atteindre des objectifs mesurables de durabilité (le tout sous le règne des marchés mondialisés des matières premières). Cela revient à reproduire les principes de la pensée libérale et humaniste : supposer que le « monde » (bioéconomique) est accessible au savoir humain et donc gérable à un certain niveau ; supposer que le sujet individuel (humain) est séparé des autres acteurs et du monde (non-humain) qui l’entoure et qu’il peut donc le « gouverner ». Le concept de « Commun-plus qu’Humain » renvoie plutôt à un monde enchevêtré pris comme point de départ : non pas simplement « accessible » au savoir technique, mais qui se déploie, et donc change, par des engagements pratiques liant les humains et les non-humains (et les façonnant aussi) de différentes manières ; non un sujet libéral et rationnel, mais un sujet pris dans un réseau de relations réciproques à négocier, continuellement et imparfaitement. Ce « Commun-Plus qu’Humain » relève d’un monde qui n’est pas ontologiquement divisé et qui aurait besoin de frontières institutionnelles pour permettre le partage. C’est un monde qui est intrinsèquement partagé les Humains et par les Non-Humains, de manière certes imparfaite, mais néanmoins partagé. Dans le contexte des « Communs-Plus qu’humains », le partage n’est donc pas un but à atteindre ou à « instituer », mais la conséquence concrète de dépendances partielles et de chevauchements, une réalité matériellement et socialement constituée à travers laquelle des Humains et des Non-humains particuliers sont liés, qu’ils le souhaitent ou non[38].

Cette vision rejoint les conclusions auxquelles Anna Tsing aboutit à propos des Communs latents[39], qui peuvent se lire comme une mise à distance de l’approche d’Elinor Ostrom : « il n’y aurait aucun sens à vouloir cristalliser préalablement des principes de base ou à chercher des lois naturelles dont dériveraient les meilleures situations. » Cette phrase est une allusion directe aux « design principles » d’Ostrom et Ana Tsing ne croit donc pas à des « principes de conception » que les humains pourraient mettre en œuvre délibérément afin d’aboutir à des situations optimales de gestion des « ressources naturelles ». Pour elle, en-deçà des « arrangements institutionnels » se nouent toujours des « agencements socio-naturels » où réside la réalité du Commun et qui ne peuvent se réduire à un simple ensemble de « variables » à intégrer dans un modèle.

***

Ce changement de perspective est à notre sens déterminant et il doit conduire à enrichir l’approche ostromienne avec des points de vue qui permettront de prendre en compte les Non-Humains dans les Communs. Néanmoins, il nous semble également que cette critique – dans sa volonté de rompre avec Ostrom – va trop loin et risque de causer une rupture inutile là où beaucoup des apports de l’école de Bloomington pourraient – et devraient même – être conservés. Il y a notamment dans la vision d’Anna Tsing une forme de rejet un peu caricatural[40] – qu’on pourrait presque dire « romantique » – de la question des institutions, par ailleurs assez contradictoire avec les visées politiques qu’elle prétend attribuer aux Communs latents. Beaucoup d’auteurs – qu’il s’agisse de Michel Serres avec le « contrat naturel », de Bruno Latour avec le « Parlement des choses » ou de Philippe Descola soutenant l’attribution de la personnalité juridique à des écosystèmes – montrent au contraire que le dépassement de la fracture dualiste peut aussi être une affaire institutionnelle. Les exemples cités dans l’introduction de cet essai, qui ont conduit en Nouvelle Zélande ou en Amérique Latine à la reconnaissance de la qualité de sujets de droits à des entités non-humaines, traduisent de leur côté une nouvelle façon de concevoir des institutions pour faire place aux Non-Humains sur la scène politique. Examinant le cas de la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande, Ferhat Taylan y voit bien une forme de « ré-institution du Commun » opérée par le biais du droit. Sans doute ces « arrangements institutionnels » d’un nouveau genre reposent toujours sur des « agencements » ou des « enchevêtrements » socio-écologiques auxquels la théorie des Communs n’a jusqu’à présent pas assez prêté attention et qui doivent à présent y être intégrés. Mais prendre en compte les liens d’interdépendance entre humains et non-humains est aussi un enjeu institutionnel et c’est la raison pour laquelle – dans la lignée des travaux d’Ostrom – nous continuerons à adopter cette perspective dans la suite de cet essai, notamment en passant en revue les questions du droit de propriété, des droits fondamentaux et des mécanismes de personnification juridique, toujours au prisme des Non-Humains.

Références

[1] Une troisième voie entre l’Etat et le marché. Echanges avec Elinor OStrom. Editions Quae, 2017 [en ligne] https://agritrop.cirad.fr/585296/1/9782759225774QUAE.pdf

[2] Elinor Ostrom. A general framework for analysing sustainability of socio-ecological systems. Science 24, juillet 2009.

[3] Par-delà l’Etat et le marché. Op. cit.

[4] Voir Ontologie (informatique]. Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(informatique) A distinguer de l’ontologie comme « manière de composer le monde », employée dans le champ de l’anthropologie par Philippe Descola ou Arturo Escobar.

[5] Tous les chercheurs qui s’intéressent à la remise en cause de cette distinction entre nature et culture aboutissent à ce constat d’un clivage traversant les disciplines scientifiques (Michel Serres, Bruno Latour, Philippe Descola, Jean-Marie Schaeffer, etc.).

[6] Elinor Ostrom. A general framework. Op. cit.

[7] Par-delà l’Etat et le marché. Op.cit.

[8] Le champignon de la fin du monde. Op. cit.

[9] Sur cette question du rapport entre les Communs et les « enchevêtrements », voir aussi An entangled Commoning. In Space, Power and The Commons : The Struggle for Alternative Future. Routledge, 2015.

[10] Voir Patterns of commoning. Eight Design Principles for Successful Commons [en ligne] : http://patternsofcommoning.org/uncategorized/eight-design-principles-for-successful-commons/

[11] La fin de l’exception humaine. Op. cit.

[12] Patrick Bresnihan. Transforming The Fisheries. Neoliberalism, Nature and the Commons. University of Nebraska Press, 2016.

[13] Voir Michel Callon. Sociologie de l’acteur-réseau. In Sociologie de la traduction. Textes fondateurs. Presses des Mines, 2006 [En ligne] : https://books.openedition.org/pressesmines/1201?lang=fr

[14] Voir Philippe Descola. Recomposer les mondes avec les Non-Humains. Les inrocks, 18 novembre 2014 [en ligne] : https://www.lesinrocks.com/2014/11/18/livres/philippe-descola-les-humains-11536171/

[15] Voir Théorie de l’acteur-réseau. Wikipédia [En ligne] : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27acteur-r%C3%A9seau

[16] Elinor Ostrom. A general framework. Op. cit.

[17] Par-delà l’Etat et le Marché. Op. cit.

[18] Michel Callon. Eléments pour une sociologie de la traduction : la domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc. L’Année sociologique (1940/1948-)

Troisième série, Vol. 36 (1986) [En ligne] : https://yannickprimel.files.wordpress.com/2014/07/mcallon_la-domestication-des-coquilles-saint-jacques-et-des-marins-pc3aacheurs-dans-la-baie-de-saint-brieuc_1986.pdf

[19] Voir Principe de symétrie généralisée de Callon-Latour. In Principe de symétrie. Wikipédia [en ligne] : https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_sym%C3%A9trie#Le_principe_de_sym%C3%A9trie_g%C3%A9n%C3%A9ralis%C3%A9e_selon_Callon-Latour

[20] « nous nous imposons comme règle du jeu de ne pas changer de registre lorsque nous passons des aspects techniques aux aspects sociaux » Eléments pour une sociologie de la traduction. Op. Cit.

[21] Voir Olivier Petit. Gouvernance des aquifères en Californie et politiques publiques Une analyse rétrospective des travaux pionniers d’Elinor Ostrom. Conférence Groundwater 2011 – Gestion des ressources en eau souterraine, 2011 [en ligne] : https://ostromworkshop.indiana.edu/library/node/95279

[22] Charlotte Hess, un des collaboratrices d’Elinor Ostrom avec qui elle écrivit sur la question des Communs de la connaissance, cite directement Hayek sur la question des « savoirs locaux » : « pour le plus grand nombre, ce serait une hérésie de suggérer que les connaissances scientifiques n’englobent pas l’ensemble de tous les savoirs. Une petite prise de recul montre cependant qu’il existe un ensemble à la fois important et désorganisé de connaissances qui ne peuvent être qualifiées de scientifiques, au sens où il ne s’agit pas d’un savoir établi selon des règles générales : ce sont les savoirs liés à des circonstances de temps et de lieu particulières. » Voir Charlotte Hess. Inscrire les Communs de la connaissance dans les priorités de recherche [en ligne] : https://vecam.org/archives/article1307.html Cette citation de Hayek est elle-même tirée de l’article suivant. Fredrich Hayek. L’utilisation de l’information dans la société. Revue française d’économie, année 1986 [en ligne] : https://www.persee.fr/doc/rfeco_0769-0479_1986_num_1_2_1120 Dans d’autres de ses écrits, Elinor Ostrom se montre sceptique par rapport à la capacité des scientifiques à déterminer des limites fiables à l’exploitation des ressources naturelles, surtout lorsque les chercheurs sont utilisés comme caution pour justifier l’intervention des autorités publiques à la place des groupes locaux : « L’aptitude des grandes institutions à porter des jugements scientifiques plus sûrs et à les mettre en œuvre ne s’est donc pas vérifiée dans le domaine des pêches océaniques, qui, sans avoir une dimension planétaire à proprement parler, sont plus étendues que la plupart des ressources territoriales. » In Elinor Ostrom. Agir à plusieurs échelles pour faire face au changement climatique. Octobre 2012, Veblen Institut [en ligne] : https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/agir_contre_changement_climatique_ostrom2.pdf

[23] Voir Pourquoi ce « champignon de la fin du monde » a beaucoup à nous apprendre. Op. cit.

[24] Le champignon de la fin du monde. Op. cit.

[25] Pablo Servigne. Six outils pour faire vivre les biens communs. Reporterre, 30 mai 2013 [en ligne] : https://reporterre.net/Six-outils-pour-faire-vivre-les-biens-communs

[26] Le champignon de la fin du monde. Op. cit.

[27] Voir le sous-titre de l’ouvrage majeur d’Ostrom « Governing The Commons » : The Evolution of Institutions for Collective Action.

[28] A l’inverse, on trouve dans la littérature sur les Communs une telle vision « salvatrice ». Voir par exemple Michel Bauwens. Sauver le monde : vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer. Les Liens qui libèrent, 2015.

[29] Patrick Bresnihan. The More Than Humans Commons. From Commons to Commoning. in

Space, Power and the Commons: The Struggle for Alternative Futures. Routledge, 2015 [En ligne] : http://www.academia.edu/11778318/The_More-than-Human_Commons_From_Commons_to_Commoning

[30] Voir Elinor Ostrom. Coping with Tragedies of The Commons. Workshop in Political Theory and Policy Analysis, 1998 [En ligne] : https://pdfs.semanticscholar.org/7c6e/92906bcf0e590e6541eaa41ad0cd92e13671.pdf

[31] Sur l’étymologie du mot Commun, voir l’article Communis dans le Dictionnaire des biens communs. PUF, 2017.

[32] Bien que critique eux-aussi vis-à-vis de l’approche d’Ostrom, on retrouve cette même pente « institutionnaliste » dans les travaux de Pierre Dardot et Christian Laval sur le Commun comme « principe politique », pour qui le Commun représente « l’auto-institution de la société par elle-même ». Voir Pierre Dardot et Christian Laval. Commun : essai sur la révolution au XXIème siècle. La Découverte, 2015.

[33] Elinor Ostrom a d’ailleurs consacré des travaux plus précis en lien avec la pensée de Hobbes. Voir notamment : Elinor Ostrom, James Walker et Roy Gardner. Covenants With and Without a Sword: Self-Governance is Possible. The American Political Science Review. Vol. 86, No. 2 (Jun., 1992).

[34] On trouve d’ailleurs des échos de ces conceptions « autoritaristes » de Garret Hardin dans les débats actuels sur la « dictature écologique », « la dictature verte » ou « l’éco-fascisme ». Voir : Vers une dictature verte ? Libération, 20 septembre 2008 [en ligne] : https://www.liberation.fr/cahier-special/2008/09/20/vers-une-dictature-verte-fabrice-flipo-maitre-de-conferences-en-philosophie-groupe-de-recherche-etos_80666

[35] Bruno Latour. Nous n’avons jamais été modernes. La Découverte, 1991.

[36] Pour une critique de ces conceptions modernes du contrat social, voir Michel Serres. Le contrat naturel. Le Pommier, 2018.

[37] Philippe Descola, Pierre Charbonnier. La composition des mondes. Flammarion, 2014.

[38] The More Than Humans Commons. Op. cit.

[39] De son côté, Dimitris Papadopulos propose le terme d’Eco-Communs (Eco-Commons) pour traduire ce changement de perspective, ou mieux encore d’Eco-Commoning, traduisant sa volonté de se connecter avec d’autres penseurs comme Peter Linebaugh ou Silvia Federicci, qui préfèrent parler de Commoning plutôt que de Communs. Voir Dimitris Papadopoulos. Wordling Justice / Commoning Matter. Arcade, 2012 [en ligne] : https://arcade.stanford.edu/occasion/worlding-justicecommoning-matter « La continuation de la vie par le « commoning », par la sociabilité immédiate et la matérialité de l’existence quotidienne représente une envolée authentiquement non-humaniste dans un monde où la condition première de l’existence est l’immersion dans les mondes que l’on habite et partage avec les autres personnes, les animaux, les plantes et la terre. Il ne s’agit pas seulement des communs sociaux, mais de communs-dans-le-monde (Worldy Commons), de communs écologiques qui surgissent du processus de « commoning ». Ce monde est d’emblée collectif, partagé par définition, une culture mélangée à la nature, un ordre matériel qui facilite le partage des différents types de communs. Ce n’est qu’ensuite que la question de l’organisation sociale formelle se pose ».

[40] Ce même type de rejet des institutions se retrouve chez de nombreux auteurs souscrivant à la thématique de la « destitution » promue notamment par Giorgio Agamben et qui a essaimé dans des pans entiers de la littérature anti-capitaliste. C’est le cas par exemple dans les écrits du Comité invisible. Pour une critique de cette pensée de la « destitiution » voir Calimaq. Le comité invisible et les Communs : pourrons-nous encore être « amis » ? S.I.Lex, 31 août 2017 [en ligne] : https://scinfolex.com/2017/08/31/le-comite-invisible-et-les-communs-pourrons-nous-encore-etre-amis/

Facebook allowed…

Facebook allowed…