Résoudre le casse-tête du financement de la numérisation patrimoniale ?

jeudi 8 octobre 2015 à 22:51Lorsque l’on revendique que le produit de la numérisation du patrimoine soit rendu librement réutilisable par les institutions culturelles, le principal argument qui nous est opposé est d’ordre budgétaire : les crédits publics alloués à la numérisation sont – comme les autres – en voie de réduction et le volume des collections restant à convertir au format numérique est immense. Dès lors, il serait indispensable qu’un retour sur investissement demeure possible, sous une forme ou une autre, et cela justifierait que les institutions culturelles continuent à appliquer des redevances pour la réutilisation des fichiers, en s’appuyant sur divers fondements juridiques.

Sur le fond, cette question du modèle économique de la numérisation patrimoniale ne doit pas être niée ou escamotée. Il faut au contraire la regarder en face, car dans le contexte de morosité budgétaire que nous traversons, il s’agit bien d’un problème central. Mais deux séries de contre-arguments (au moins) peuvent être opposés à cette « doctrine » de l’application systématique de redevances de réutilisation :

- Il est extrêmement douteux que ces redevances puissent efficacement contribuer au financement de la numérisation, alors qu’elles provoquent dans le même temps des dommages collatéraux considérables (notamment une destruction de valeur sociale liée à la disparition du domaine public sous forme numérique et des libertés associées) ;

- Il est possible d’envisager d’autres modèles économiques que les redevances de réutilisation, mieux à même de concilier une soutenabilité budgétaire à long terme et la libre réutilisation du produit final de la numérisation.

J’ai déjà beaucoup écrit sur à propos du premier volet de ces contre-arguments, notamment les problèmes posés par le copyfraud des institutions culturelles et les atteintes au domaine public. Aussi, je voudrais dans ce billet me consacrer davantage au second volet, en partant d’un exemple de nouveau modèle économique mis en œuvre par une institution culturelle qui me paraît hautement intéressant. Il s’agit du dispositif de numérisation à la demande de documents développé par les Archives Départementales des Hautes-Alpes (AD05) dans le cadre d’une nouvelle politique de services aux publics. Cette stratégie de numérisation a fait l’objet d’une présentation détaillée vendredi dernier par le directeur de cette institution, Gaël Chenard, à laquelle j’ai pu assister à l’occasion du colloque « Consommateurs ou acteurs ? Les publics en ligne des archives et des bibliothèques patrimoniales ».

Articuler numérisation de masse et numérisation à la demande

Actuellement, le modèle économique de la numérisation patrimoniale le plus répandu en France parmi les institutions culturelles repose sur deux présupposés :

- Il importerait de numériser le volume le plus important possible de collections (numérisation de masse), en « peignant » systématiquement des tranches de cotes complètes pour tendre vers l’exhaustivité ;

- Comme cette approche est onéreuse, le produit de la numérisation ne doit pas être rendu librement réutilisable et l’institution doit appliquer une redevance sur la réutilisation, en s’appuyant soit sur le droit d’auteur (modèle de la RMN, qui revendique un copyright sur les reproductions des œuvres, y compris lorsque celles-ci appartiennent au domaine public), soit sur la réutilisation des informations publiques (modèle de la BnF, qui autorise les usages non-commerciaux des contenus de Gallica, mais fait payer les réutilisations effectuées dans un cadre commercial).

La présentation de Gaël Chenard a commencé par une remise en cause du premier présupposé, appuyée sur une analyse pointue des statistiques de consultation des documents numérisés mis en ligne par son institution. Celles montrent en effet que certains types de documents font l’objet d’une forte consultation par le public (Etat civil ou Registres matricules, notamment), chaque document numérisé pouvant être consulté plus de 5 fois par an. Mais d’autres pans des collections, comme les actes notariés par exemple, sont au contraire beaucoup moins consultés (parfois moins d’une fois par an en moyenne).

#Publics2015 ... selon Gaël Chenard, directeur des Archives départementales des #HautesAlpes 2/2 http://t.co/J0SX7xBn0n

—

Sandrine Heiser (@tokenheiser) October 02, 2015Une priorisation paraît dès lors souhaitable dans la numérisation des collections : il semble en effet plus intéressant que les crédits publics aillent en priorité à la numérisation des documents les plus consultées. Mais pour ceux dont l’usage est plus confidentiel, cet investissement public est « moins rentable » en termes d’utilité sociale. Et c’est d’autant plus vrai que les actes notariés aux AD05 représentent un énorme volume à numériser, qui pourrait occuper le service d’archives pendant 10 ans, en monopolisant ses crédits et les ressources humaines pouvant être consacrées à la numérisation.

Sur la base de ce constat, Gaël Chenard explique que le choix a été fait par le département de mettre l’accent sur la numérisation à la demande pour les collections les moins consultées en ligne. L’établissement mobilise ses chaînes internes pour dématérialiser les documents non-disponibles au format numérique demandés par les usagers, en leur fournissant les fichiers à distance à l’issue de l’opération. Pour que ce service soit attractif, les AD des Hautes Alpes ont aussi baissé substantiellement leurs tarifs en les divisant par 4, de 1 euro à 25 centimes d’euros la page, avec un tarif maximum bloqué à un forfait de 20 euros pour inciter les utilisateurs à commander des numérisations intégrales de documents.

Renverser le mode de financement de la numérisation patrimoniale

Le point le plus intéressant dans cette stratégie de numérisation réside sans doute dans le statut juridique des fichiers produits à l’issue de ces opérations de numérisation à la demande. Voici ce que l’on peut lire à ce sujet sur le site des AD05 :

QUE FAITES-VOUS DES IMAGES QUE J’AI PAYÉES ? QUE PUIS-JE EN FAIRE ?

Nous les livrons sur votre espace personnel pour vous permettre de les télécharger librement. Si les documents que vous avez commandés sont susceptibles d’intéresser un public plus large, ils sont ensuite publiés sur notre site internet six mois après votre demande. Vous pouvez également publier librement ces images sur votre propre site : la réutilisation est libre et gratuite dès livraison.

Le « règlement de réutilisation des informations publiques contenues dans les documents des Archives départementales des Hautes Alpes » précise que le produit de la numérisation est placé sous la Licence Ouverte/Open Licence d’Etalab et que le département se refuse à concéder des exclusivités à des tiers :

En dehors du cas des informations comportant des informations personnelles protégées au titre de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la réutilisation est libre et gratuite, et placée sous le régime de la « licence ouverte » élaborée par Etalab dans sa version 1.0. La « licence ouverte » est annexée au présent règlement

Le Conseil Général des Hautes-Alpes exclue toute possibilité d’exclusivité d’exploitation des informations publiques produites, reçues et conservées par les Archives départementales des Hautes-Alpes, y compris dans les cas prévus à l’article 14 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Concrètement, cela signifie que les documents numérisés peuvent être librement réutilisés sans avoir à verser de redevances, y compris à des fins commerciales, à condition de mentionner leur source (condition posée par la licence Etalab). C’est le cas pour les personnes qui commandent des numérisations à la demande pour les fichiers qui leur sont transmis. Mais c’est aussi le cas in fine pour l’ensemble du public, puisque les AD05 indiquent que lorsque les documents commandés sont susceptibles d’intéresser le plus grand nombre, ils sont mis en ligne en accès gratuit sur le site de l’institution à l’issue d’un délai de 6 mois.

Ce modèle aboutit à un renversement de perspective intéressant dans le financement de la numérisation. Plutôt que de lever ex post des redevances sur la réutilisation des documents numérisés, l’établissement fait payer une prestation ex ante pour le service rendu au premier utilisateur. Ce paiement est donc effectué une fois et il s’éteint ensuite. L’avantage réside dans le fait que ce modèle préserve le principe de réutilisation des informations publiques et l’intégrité du domaine public (lorsque la numérisation porte sur des œuvres). Cette formule paraît aussi infiniment supérieure aux partenariats de numérisation public-privé – type Accords Proquest/BnF – qui suppriment la gratuité de l’accès en ligne aux documents numérisés pendant une période d’exclusivité accordée à la société privée, sans pour autant garantir une fois celle-ci achevée que l’institution culturelle ne continuera pas à appliquer une redevance pour la réutilisation des documents (double peine pour les droits du public).

Ce passage d’une forme de « vente des données » à la facturation d’un service rendu correspond à ce que nous préconisons dans le Manifeste de SavoirsCom1 à propos des modèles économiques compatibles avec la préservation des Communs de la connaissance :

9. Placer les communs au cœur des modèles économiques de l’information.

[…] Le collectif déclare encourager des modèles qui valorisent économiquement des services, à la différence de ceux qui vendent des données. Il refuse catégoriquement tous les dispositifs techniques (DRM) qui limitent les usages de l’information et, par conséquent, entravent le développement de biens communs de la connaissances.

La question centrale de l’efficacité économique

Visiblement, l’efficacité économique est au rendez-vous avec ce dispositif. Gaël Chenard a indiqué vendredi que son service d’archives se plaçait dans le peloton de tête des établissements qui numérisent le plus de vues chaque année et que l’abaissement des tarifs avait permis d’augmenter suffisamment le volume des demandes pour parvenir à un équilibre budgétaire. Le point de tension réside cependant dans la capacité de la chaîne interne à absorber les demandes, en maintenant des délais de réponse suffisamment courts pour que le service reste attractif. Le site des AD05 annonce qu’il est en mesure de servir les commandes en 2 ou 3 jours en moyenne, mais on imagine qu’il faut consacrer des ressources humaines conséquentes pour arriver à ce résultat et c’est sur ce point que ce dispositif peut s’avérer difficile à implémenter.

Si la question de l’efficacité économique est centrale dans ce débat sur le financement de la numérisation patrimoniale, force est de constater qu’à l’inverse, le modèle de l’application de redevances de réutilisation est très loin d’avoir apporté la preuve de sa capacité à assurer le financement durable de la numérisation patrimoniale. C’est notamment ce qui ressort assez nettement d’un rapport publié – avec une surprenante discrétion – par le Ministère de la Culture en juin dernier, consacré à« l‘Evaluation du développement des ressources propres des établissements culturels de l’Etat ».

On peut notamment y lire ce constat, assez éloquent, sur l’efficacité relatives des différentes sources d’auto-financement utilisées par les institutions culturelles :

Seules trois activités (la location d’espaces, les redevances de concessions et le mécénat, sous réserve de la dépense fiscale et des contreparties offertes aux mécènes qu’il induit) contribuent systématiquement à l’équilibre financier des établissements. L’ensemble des autres activités (les activités annexes telles que la gestion d’un auditorium, les expositions itinérantes, la gestion en direct d’une boutique, l’ingénierie culturelle, les éditions, les activités numériques et la gestion des droits de propriété intellectuelle) présentent, en moyenne sur l’échantillon analysé, un résultat déficitaire. Ces résultats posent la question du maintien et du développement de ces activités à l’équilibre financier fragile lorsqu’il n’apparaît pas qu’elles participent significativement aux missions de service public de l’établissement.

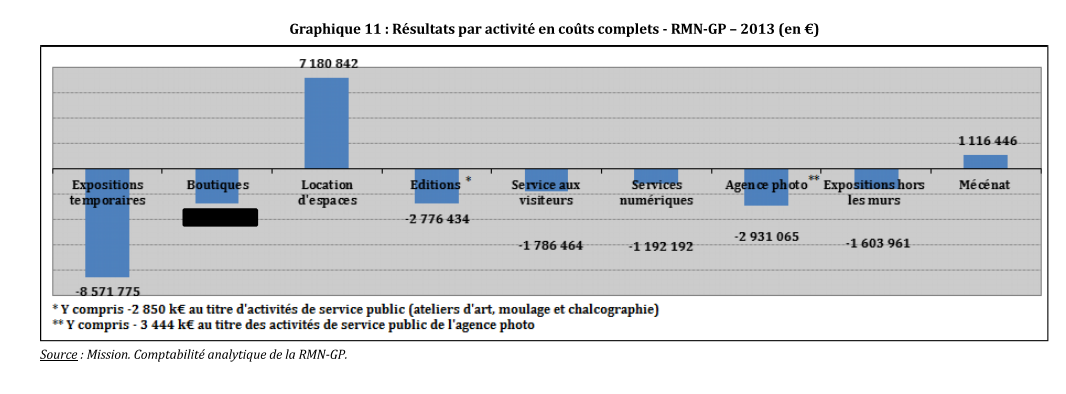

Les redevances (englobées de manière surprenante dans le rapport dans le volet « gestion des droits de propriété intellectuelle) » ne sont donc pas citées comme un moyen de financement efficace et pour cause ! Une série de focus sur diverses institutions (RMN, BnF, Musée d’Orsay, Quai Branly, etc.) figurant dans les annexes le confirme complètement : les recettes tirées des redevances de réutilisation restent marginales pour ces établissements, eu égard aux coûts importants découlant de la numérisation. C’est particulièrement clair à propos de l’agence photographique de la RMN, dont le déficit se creuse chaque année de manière assez inquiétante, alors qu’elle reste la « championne nationale » du modèle des redevances (et donc du copyfraud…). Voir notamment le schéma ci-dessous tiré de l’annexe V du rapport).

Des chiffres encore plus précis avaient été fournis en janvier dernier à la députée Isabelle Attard en réponse à une question parlementaire posée au Ministère de la Culture à propos du bilan économique de l’agence photo de la RMN, montrant un déficit croissant chaque année s’élevant à plus de 3,5 millions d’euros pour 2014.

Ces constats sur l’inefficacité économique des redevances rejoignent plus largement les conclusions du rapport Trojette rendu à la fin de l’année 2014, qui s’était livré à une évaluation globale du modèle économique des redevances mises en place par les administrations pour la réutilisation des informations publiques. Hormis quelques rares hypothèses où les redevances se justifient encore (temporairement), le rapport Trojette préconise de placer les données publiques en Open Data pour maximiser leur utilité sociale, en abandonnant les tarifs de réutilisation. Le secteur culturel présente certes la spécificité de devoir assumer des coûts importants pour la numérisation des collections. Mais nous avons vu qu’il est loin d’être prouvé que les redevances de réutilisation puissent constituer une solution satisfaisante et des exemples comme celui des Archives Départementales des Hautes Alpes montrent qu’au moins une partie de ces coûts peut être amortie par la facturation de services plutôt que par des entraves à la réutilisation des fichiers.

Quelle équité dans l’appel à contribution du public ?

La numérisation a un coût important et il est clair qu’en l’état des finances publiques, il ne sera pas possible de faire porter l’intégralité de l’effort sur le budget des collectivités. Le public doit prendre sa part dans ce financement, mais il existe plusieurs façons de le mettre à contribution : certaines paraissent équitables, tandis que d’autres ne le sont manifestement pas.

A vrai dire, les services de numérisation à la demande existent depuis longtemps dans les institutions culturelles, qui sont nombreuses à disposer de départements dédiés à la reproduction. Mais en général, le produit de cette numérisation n’est pas libéré sous une licence garantissant les droits d’usage du public et, parfois, il n’est même pas mis en ligne une fois le service rendu. En somme, ce qui est payé directement avec l’argent du public ne respecte pas au final les droits du public. Les individus sont appelés à contribuer pour financer leur propre expropriation du patrimoine commun et sous couvert de « rendre un service », les institutions culturelles alimentent en réalité une véritable machine à enclosures…

Or il devient de plus en plus à la mode dans le champ culturel de faire appel au « mécénat » du public sous diverses formes : formule de parrainage de la numérisation de documents avec le service « Adopte un livre » à la BnF ; financement participatif pour l’achat de pièces rares et précieuses (au Louvre ou à la BnF) couplé à des opérations de numérisation ; appel aux dons pour la restauration d’œuvres emblématique (au Louvre ou au Musée d’Orsay). Ces dispositifs participatifs rencontrent souvent l’enthousiasme d’un public attaché au patrimoine, mais on peut clairement poser la question de l’équité de ces modes de financement quand les droits d’usage ne sont pas respectés. C’est ce qu’a fait par exemple brillamment Hervé Le Crosnier à propos du recours au crowdfunding pour la restauration du tableau « l’Atelier du peintre » de Courbet au Musée d’Orsay :

[…] la moindre des choses serait de rendre au public autre chose que des « cartes pass » à bon prix (une fois déduite la participation de 2/3 de l’État au travers des réductions d’impôts) et l’affichage du nom des donateurs sur Facebook.

Comme ce genre d’opération va se multiplier, ne devrions-nous pas exiger que l’ensemble des droits sur les reproductions de ces œuvres aidées soient directement posées dans le domaine public ?

Dans le dispositif mis en place par les Archives des Hautes Alpes, il me semble au contraire que l’appel à contribution du public est équitable. L’établissement tarifie un service rendu à l’usager (numérisation d’un original non-disponible sous forme numérique dans un délai donné et transmission du fichier), ce qui est entièrement légitime. Par ailleurs, le paiement par l’usager a aussi le sens d’un « micro-mécénat » contribuant à la numérisation globale des collections pour tous. Et au final, il n’y a pas d’enclosure instaurée par l’établissement culturel, puisque la licence ouverte garantit les droits du public à la réutilisation des contenus et la préservation de l’intégrité du domaine public.

La légitimité du système deviendrait contestable si la stratégie des AD05 consistait à substituer intégralement la numérisation de masse, couverte par les crédits publics de la collectivité, à ce service de numérisation à la demande financé par le paiement direct des usagers. Mais tel n’est pas le cas, puisque la numérisation à la demande vise prioritairement à faire passer au format électronique des pans spécifiques des collections que les archives ne seraient pas à même de numériser autrement. Sans doute faudra-t-il rester vigilant pour qu’un phénomène de bascule ne s’opère pas et que ces solutions de numérisation à la demande ne deviennent pas un prétexte au désengagement financier des pouvoirs publics.

Mais tel n’est pas le cas pour les AD05, qui me paraissent avoir trouvé un équilibre satisfaisant. Il ne s’agit pas de dire que la numérisation à la demande doit devenir LE modèle exclusif de financement de la numérisation du patrimoine, mais il y a là assurément une piste intéressante à creuser, notamment en ce qui concerne l’offre de services à valeur ajoutée autour des données.

La numérisation du patrimoine à la croisée des chemins législatifs

On constate donc que sur le terrain, des institutions culturelles comme les AD05 explorent actuellement de nouveaux modèles économiques pour assurer la pérennité du financement de la numérisation. C’est d’autant plus stimulant que les positions émises sur le sujet par le Ministère de la Culture traduisent en revanche un immobilisme inquiétant, confinant parfois au dogmatisme. La « doctrine de la redevance » et le mépris pour la question du respect du domaine public et du principe de libre réutilisation restent obstinément la règle, alors que le rapport produit par le Ministère lui-même (cité ci-dessus) montre que cette voie constitue une impasse budgétaire.

En août dernier, Fleur Pellerin a répondu à une question parlementaire posée par le député Olivier Falorni qui insistait sur l’importance de libérer la réutilisation des oeuvres numérisées du domaine public et appelait le Ministère à mettre fin aux pratiques de tarification de la RMN. La réponse de la Ministre, non seulement légitime le copyfraud auquel se livre dans leur très grande majorité les musées, mais manifeste également un attachement sans faille à la « doctrine des redevances ».

La numérisation du patrimoine se trouve à présent à la croisée des chemins législatifs. Le projet de loi numérique portée par les services d’Axelle Lemaire du côté du Ministère de l’Economie (et c’est loin d’être innocent…) contient en effet une définition positive du « domaine public informationnel », visant à interdire les pratiques de copyfraud et la réapparition d’exclusivités sur les éléments du patrimoine culturel qui devraient rester communs à tous. Si cette notion venait à être consacrée par la loi, il est clair que les institutions culturelles seraient rapidement obligées de revoir en profondeur leurs pratiques de diffusion des documents numérisés, sauf pour elles à courir le risque d’affronter des recours contentieux que la loi va ouvrir.

Mais dans le même temps, une autre loi est en train de progresser, portée par Clotilde Valter au secrétariat à la réforme de l’Etat, qui s’appuie sur une logique rigoureusement opposée. Alors que toutes les autres administrations publiques vont être soumises à un principe de gratuité pour la réutilisation des informations publiques, avec des possibilités exceptionnelles d’instaurer des redevances, la loi Valter graverait dans le marbre une faculté discrétionnaire pour les établissements culturel de lever des redevances sur la réutilisation du patrimoine numérisé, ainsi que d’accorder des exclusivités à des partenaires privés de numérisation. Si c’est cette seconde loi qui prévaut, alors une forme de « domaine public payant » sera instaurée en France, au bénéfice des institutions culturelles.

***

Ne nous y trompons pas : cette « doctrine des redevances » a beau se draper – mais de plus en plus difficilement – dans des arguments de rationalité budgétaire, elle traduit surtout une vision idéologique du patrimoine conçu comme « actif immatériel » à valoriser, qui est tout sauf innocente. Le pire, c’est que cette politique sera incapable d’assurer la durabilité de la numérisation à long terme, mais elle conduira immanquablement à une adultération profonde de l’identité des institutions culturelles et de leurs missions de service public.

Heureusement que des services comme celui des Archives départementales des Hautes Alpes montrent concrètement qu’une autre voie est encore possible !

Classé dans:Bibliothèques, musées et autres établissements culturels, Domaine public, patrimoine commun Tagged: archives, copyfraud, Domaine public, informations publiques, open data, réutilisation, redevances