Des lieux aux liens : ce que les Communs font à la propriété

mardi 25 juin 2019 à 11:57La semaine dernière, j’étais invité au troisième Forum National des Lieux Intermédiaires et Indépendants, qui avait lieu cette année à Rennes, autour de la thématique : « Faire Commun(s). Comment faire ?« . La Coordination des Lieux Intermédiaires et Indépendants regroupe des acteurs des lieux d’arts et de culture collaboratifs et expérimentaux, au sein desquels la question des Communs est aujourd’hui largement mobilisée et débattue.

Jules Desgouttes, animateur du collectif ARTFactories/Autre(s)pARTs et un des organisateurs de l’événement, m’avait demandé de participer à une séance de mini-conférences pour traiter du sujet : « Des lieux aux liens : ce que la propriété fait aux Communs« . Ce fut l’occasion pour moi de mettre en discussion certaines questions que j’ai commencé à explorer cette année, comme celle de la reformulation des Communs en vue d’y inclure le rapport aux Non-Humains.

La conférence a été filmée, ainsi que les échanges avec les participants à l’atelier et j’ai retranscrit au-dessous mes propos introductifs.

***

Des lieux aux liens : Ce que les Communs font à la propriété

Dans cette intervention, je vais essayer de montrer en trois étapes comment la réflexion autour des Communs a évolué ces dernières années sur cette question de la propriété et comment de nouvelles conceptions sont aujourd’hui en train d’émerger qui réinterroge en profondeur cette notion.

Elinor Ostrom et la propriété comme faisceau de droits

Les Communs sont intrinsèquement liés à cette question de la propriété et on le doit en grande partie à Elinor, chercheuse américaine, lauréate du prix Nobel d’économie en 2009, à l’origine ces dernières années d’une résurgence notable des Communs dans le champ académique. Ostrom est connue pour avoir réfuté la thèse de la « Tragédie des Communs« , en vertu de laquelle la pensée économique dominante affirmait qu’il était impossible à l’humanité de gérer des biens ou des ressources en partage sans aboutir inéluctablement à leur destruction.

Dans cette conception, la rationalité humaine pousserait en effet nécessairement les individus à maximiser leur satisfaction et à surexploiter en conséquence des ressources laissées en libre accès, comme l’herbe d’un pâturage ou l’eau d’une nappe phréatique, jusqu’à un épuisement sans retour. Pour sortir de ce problème, le seul moyen envisagé par la théorie économique consistait à attribuer des droits de propriété sur les ressources, qu’il s’agisse de droits de propriété privée, de manière à ce que le marché organise une allocation efficace des ressources ou de droits de propriété publique, afin que l’État se porte garant de la préservation de la ressource dans le temps. C’est la conclusion à laquelle aboutit notamment Garrett Hardin dans un article fameux sur la Tragédie des Communs paru dans la revue Science en 1968, qui a constitué pendant longtemps le prisme exclusif à travers lequel la question des Communs était abordée dans la littérature scientifique.

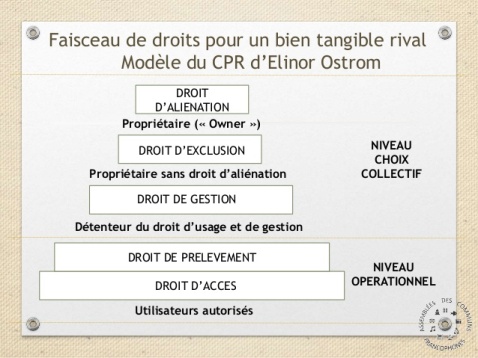

L’apport d’Elinor Ostrom consiste à avoir montré à partir d’observations réalisées sur le terrain, notamment dans des pays du Sud où subsistaient des systèmes traditionnels de gestion en communs de ressources (forêts, pâturages, pêcheries, réseaux d’irrigation, etc.) , qu’il existait d’autres manières de faire fonctionner le droit de propriété. Avec la notion de « faisceau de droits » (Bundle of Rights), elle a mis en lumière le fait que la propriété pouvait ne pas nécessairement s’exprimer sur le mode d’une appropriation exclusive reconnue au bénéfice d’un seul acteur, mais qu’elle pouvait se « démonter » en un ensemble de prérogatives distribuées parmi les membres d’une communauté rassemblée autour d’une ressource.

Une telle ventilation des droits (d’accès, de prélèvements, de gestion, de choix collectifs, d’exclusion, etc.) permet d’envisager un usage concerté de la ressource et Elinor Ostrom a constaté que lorsqu’on laissait aux communautés directement impliquées la capacité de décider par elles-mêmes de la répartition du faisceau de droits, on pouvait aboutir à une gestion plus durable dans le temps qu’avec l’attribution de droits de propriété privée ou publique. Ses travaux mettent ainsi en avant l’importance de l’auto-organisation, de l’auto-gestion, de la délibération et de la gouvernance démocratique pour la prise en charge des ressources.

Cet apport d’Elinor Ostrom est essentiel, mais il suscite aujourd’hui des critiques, y compris d’ailleurs au sein même du mouvement des Communs, pointant certaines limites de cette approche. Certes, Elinor Ostrom est certes parvenue à montrer que l’on avait pas à concevoir nécessairement la propriété comme un bloc monolithique et qu’on pouvait l’éclater en un faisceau de droits. Mais cette vision maintient la dimension « unilatérale » du droit de propriété : on est toujours dans l’hypothèse où une communauté – d’humains – va se répartir des droits sur des « choses » conçues comme des « ressources » qu’ils vont utiliser à leur bénéfice.

Dans cette vision, les lieux (une forêt, un pâturage, un lac) sont assimilés à des « systèmes de ressources » capables de produire des « unités » à prélever par une communauté « d’appropriateurs ». Cette conception du monde ne change donc pas fondamentalement ce qui constituait la fonction profonde de la propriété, à savoir instituer des sujets de droits – toujours des humains – s’arrogeant des prérogatives sur des non-humains conçus comme des objets – y compris lorsqu’il s’agit d’être vivants – pour les utiliser en mettant en oeuvre une rationalité instrumentale réduisant les choses aux utilités que l’on peut en tirer.

Expériences italiennes autour des lieux comme biens communs

Dans un second temps, on va s’attarder sur la manière dont cette question des Communs s’est concrétisée en Italie, à travers une conception assez différente des modélisations initiales d’Elinor Ostrom. Dans la tradition italienne, on trouve en effet une pensée des biens communs (beni comuni) issue de travaux de juristes, rassemblés au sein de la commission Rodota, ayant réfléchi à la manière dont cette notion aurait pu être reconnue par la loi. Ce processus n’a finalement pas abouti, mais ces réflexions ont tout de même eu un certain retentissement en Italie, notamment au niveau local.

Dans cette vision, les biens communs sont des choses – on reste dans l’idée que les Communs sont des choses et des biens – nécessaires à l’exercice des droits fondamentaux ou au libre développement de la personne. On est donc dans une relation des hommes aux choses qui n’est plus uniquement instrumentale et qui n’est d’ailleurs plus saisie uniquement à travers le prisme de la propriété. Il s’agit d’un lien plus essentiel de dépendance entre des humains qui ont besoin d’accéder à certaines choses pour réaliser leurs droits fondamentaux et in fine concrétiser leur humanité. Dans la conception italienne, un bien commun peut tout autant relever de la propriété publique que privée, ce statut étant assez indifférent du moment que ce lien avec les droits fondamentaux des personnes est établi.

Même si ces conceptions n’ont finalement pas été consacrées par la loi italienne – l’objectif initial était d’instaurer une troisième catégorie de biens dans le Code Civil -, certaines collectivités locales s’en sont néanmoins emparées, notamment à Naples. Dans cette ville, un certain nombre de lieux délabrés appartenant à la personne publique ont été occupés par des collectifs de citoyens qui en réclamaient l’usage et l’exerçait effectivement. Cette situation générait un rapport conflictuel avec la municipalité, pressée par ailleurs par certains intérêts de vendre ces biens afin qu’ils soient privatisés.

Finalement en 2016, la ville de Naple a adopté une délibération pour changer le statut de sept lieux et en faire des biens communs qui « par leur emplacement, leur histoire et leurs caractéristiques ont vocation à être reconnus comme biens dédiés à une utilisation civique et collective« . Malgré la propriété publique applicable normalement à ces bâtiments, la municipalité a reconnu que les communautés d’usage qui les occupaient pouvaient en exercer la gestion, dans le cadre d’une relation particulière avec les autorités. Dans l’un de ces lieux, l’Asilo Filangieri, les communautés sur place ont adopté une Déclaration d’usage civique et collectif, traduite récemment en français par la Confédération Nationale des Lieux Intermédiaires et Indépendants, visant à faire reconnaître à la municipalité leurs droits à l’auto-organisation dans cet espace.

Par rapport à Elinor Ostrom, on est ici dans une vision qui est plus politique et moins informée par l’économie, mais qui reste ancrée dans la notion de lieu. C’est bien en effet le lieu, au sens physique du terme, qui reste le point central dans cette conception et c’est parce que l’on change le statut juridique du lieu qu’on met en place un bien commun. Or il existe encore une autre façon de penser les communs, qui traduit un changement de la focale de la question des lieux à celles des liens.

La rivière Whanganui comme une personne ou l’émergence de milieux communs

Le troisième temps va nous amener faire changer d’ère géographique pour prendre un exemple en Nouvelle-Zélande, qui montre une autre manière d’instituer juridiquement des Communs, ne se basant plus sur les lieux, mais sur les liens et la question de la relation. En 2017, le parlement néo-zélandais a adopté une loi reconnaissant à la rivière Whanganui le statut « d’entité vivante dotée de la personnalité juridique ». Ce cours d’eau coule sur des territoires où vivent des communautés maoris engagés depuis des décennies dans un conflit avec l’État néozélandais à propos de la propriété sur ces terres. Dans ce cadre, les Maoris ont fait des propositions pour donner un statut particulier à cette rivière sacrée à leurs yeux, car assimilée dans leur cosmogonie comme un de leurs ancêtres.

Normalement, dans nos systèmes juridiques occidentaux, il est impossible d’attribuer la personnalité juridique à une entité comme une rivière, car le statut de personne est réservé aux humains en tant qu’individus ou aux regroupements d’humains, comme les collectivités territoriales, les associations ou les entreprises. Les éléments de la Nature sont conçus de leur côté comme des objets et c’est bien dans ce cadre qu’intervient le droit de propriété pour instituer une relation unilatérale entre des sujets humains et des objets non-humains. L’annonce de l’adoption de cette loi en Nouvelle-Zélande a d’ailleurs suscité un certain nombre de railleries, considérant que cette personnification de la rivière relevait d’une forme d’anthropomorphisme ou d’animisme, dénuée de base rationnelle.

Pourtant, lorsqu’on examine avec attention le texte même de cette loi, on constate rapidement que les choses sont bien plus subtiles, car difficilement traduisibles dans nos catégorisations hermétiques. En effet, la personnalité juridique n’a pas été attribuée à la rivière en tant que telle, si l’on entend par là le cours d’eau au sens géographique. Cette qualité a été reconnue à une entité particulière dénommée dans la loi Te Awa Tu Pua, existant à la fois sur les plans physique, culturel et spirituel, représentant le lien indissoluble unissant les communautés maoris et les éléments biophysiques de la rivière. Te Awa Tu Pua est ainsi l’expression d’une relation d’inséparabilité entre humains et non-humains sur un territoire donné, conçu comme un milieu de vie dont la santé et le bien-être doivent être préservés.

Il ne s’agit donc pas avec ce texte de conférer des droits à la « Nature », comme certains commentaires ont pu le dire un peu rapidement, car le concept même de Nature – en tant qu’entité séparable des humains – est étranger la vision du monde des Maoris. La rivière est ici conçue comme une entité relationnelle et non comme un objet et c’est une relation (ou plutôt un tissu de relations) qui reçoivent une protection juridique à travers le mécanisme de la personnification. Les Maoris refusaient également qu’on leur donne la propriété sur ces terres, notamment à travers un découpage du territoire en lots individuels répartis comme des propriétés privées entre les membres de la communauté. Une telle issue n’aurait pas été compatible avec la vision cosmogonique des Maoris pour qui les humains appartiennent davantage à la terre que celle-ci ne leur appartient.

L’Etat néozélandais n’a donc pas opéré un transfert de propriété au profit des communautés maoris, mais a déclaré ces terres inappropriables et inaliénables, en mettant en place des mécanismes institutionnels pour permettre aux communautés maoris d’exercer la gestion effective de ces territoires. Un binôme de représentants légaux (dénommé l’aspect humain de la rivière) – l’un désigné par les Maoris, l’autre par l’État – a par ailleurs été instauré.

Ferhat Taylan, un des commentateurs de ces évolutions, explique qu’avec cette loi, ce n’est pas un bien commun qui a été institué, ni même un lieu au sens classique du terme, mais un milieu commun. Dans cette perspective, le Commun n’est plus une chose séparée des humains ; ce n’est plus un bien assimilée à une ressource et susceptible d’appropriation ; c’est un milieu commun reconnu comme une entité relationnelle constituée par des liens à protéger entre humains et non-humains. Cette question du milieu commun peut se rattacher à ce que Pierre Dardot et Christian Laval appellent le « principe politique du Commun », cette idée au nom de laquelle les communautés directement intéressées par une question donnée sont légitimes pour les prendre en charge directement sur le mode de l’auto-gestion démocratique.

Cette conception du milieu commun est différente à la fois des Commons Pool Resources d’Elinor Ostrom et des beni comuni italiens. Avec ces derniers, on sortait d’un rapport purement instrumental pour aller vers une relation essentielle entre des humains et des choses nécessaires à la réalisation de leurs droits fondamentaux. Mais on restait dans une relation fléchée dans un seul sens, ce qui n’est pas le cas avec cet exemple de la rivière Whangunui. Pour reprendre des analyses de Bruno Latour, on est ici en présence d’une relation réciproque d’engendrement, dans laquelle les humains produisent la rivière autant que la rivière les produit. Ce qui se traduit par l’insertion dans la loi de cette formule traditionnelle Maori : « Je suis la rivière et la rivière est moi« .

Quelles perspectives d’implantation de ces visions dans nos systèmes ?

Il n’est pas simple d’envisager l’implantation de tels « milieux communs » dans nos systèmes. Car en Nouvelle-Zélande, les populations Maoris constituent des communautés fermées, unies par des liens héréditaires, entretenant un rapport ancestral avec la rivière, et ces caractéristiques sont délicates à transposer dans un pays comme la France. Il existe par exemple une association militant pour que la Seine se voit attribuer la personnalité juridique, mais il est bien certain que si cette reconnaissance s’opérait, elle ne pourrait se faire sur les mêmes bases que pour la rivière Whanganui. Très peu de parisiens ont leurs racines familiales dans cette ville et quand bien même, on imagine mal que cette relation d’implantation puisse servir de fondement à la reconnaissance de droits privilégiés. On voit d’ailleurs très bien comment cette question du lien d’inséparabilité entre une communauté et un territoire pourrait être instrumentalisée pour servir des fins politiques nauséabondes.

Pour autant, certaines conceptions offrent sans doute des prises à des rapprochements. La juriste Sarah Vanuxem conduit en ce moment des travaux extrêmement intéressants de relecture de notre droit civil dans le but de montrer que le droit de propriété ne devrait pas être interprété comme un pouvoir de domination reconnue sur les choses, mais comme un droit d’habiter un milieu et de se voir reconnaître une place dans le monde. On pourrait par exemple imaginer que de telles propositions auraient pu être mobilisées pour trouver une issue pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en considérant qu’un collectif humain rassemblé pour défendre un milieu en l’occupant avait acquis un droit à l’habiter, qui aurait pu se traduire par la création d’une personne représentant un lien d’inséparabilité qui s’est noué entre ces habitants et leur milieu (NB : on doit néanmoins noter que Sarah Vanuxem ne soutient pas nécessairement la personnification des éléments de la Nature et les mécanismes de représentation induits par le recours à la notion de personne morale. Elle préfère explorer d’autres voies, visant à revisiter des notions comme celles de servitudes pour conférer directement des droits aux choses elles-mêmes, sans avoir à passer par l’entremise d’un sujet). C’est d’ailleurs ce que l’État a cherché à éviter à tout prix en forçant les habitants de la ZAD à déposer des projets individuels pour régulariser leur situation et démonter ainsi leurs relations en les « recodant » au travers d’un prisme individualiste.

***

Dans tous les cas, une évolution se dessine dans la conception même des Communs, des biens aux liens et les lieux aux milieux, qui pose la question de savoir comment instituer et activer juridiquement des relations, avec à la clé une profonde transformation de notre rapport à la propriété.