La licence est dans le pré ? Intérêt et limites des licences libres appliquées aux semences

samedi 26 avril 2014 à 15:30La semaine dernière, Numerama a consacré un article à des "graines open source" produites dans le cadre du projet américain Open Source Seeds Initiative, lié à l’Université du Wisconsin. 22 variétés végétales de plantes et de légumes produites par des sélectionneurs participants à l’initiative ont été placées sous une licence libre, inspirée de celles que l’on trouve dans le monde du logiciel libre, afin de garantir leur libre réutilisation. La démarche peut paraître au premier abord incongrue , mais elle ne l’est pas dans la mesure où les variétés végétales peuvent faire l’objet de droits de propriété intellectuelle, sous la forme de brevets aux États-Unis ou de Certificats d’Obtention Végétale en Europe (COV). Cette forme d’appropriation du vivant par la propriété d’intellectuelle est au coeur d’intenses débats, car elle a favorisé l’émergence de géants industriels de la production de semences comme Monsanto, tandis qu’elle restreint les droits dont disposent les agriculteurs à échanger, réutiliser d’une année sur l’autre, améliorer ou revendre les graines issues de leurs propres productions.

Il existe donc bel et bien des semences "propriétaires", à l’image de certains logiciels, d’où l’idée d’employer les mêmes armes pour retourner cette logique d’appropriation, à savoir des licences s’appuyant sur la faculté d’autoriser liée aux droits de propriété intellectuelle pour organiser le partage de la ressource et la garantie des libertés.

J’avais déjà consacré l’an dernier un billet à une autre initiative de ce type qui avait essayé de proposer une "Open Source Seeds Licence", intéressante sur le fond et très inspirée des Creative Commons, mais soulevant aussi des questions épineuses de mise en oeuvre. La nouvelle licence proposée par l’Open Source Seeds Initiative (OSSI) est différente dans son fonctionnement et les deux modèles sont intéressants à comparer. Les deux projets avaient pour but de mettre en place une sorte de "copyleft vert" et l’OSSI y parvient en créant un "domaine public viral", assez inédit dans l’univers des licences libres.

Néanmoins, cette démarche n’est pas sans susciter des débats au sein même de ceux qui luttent pour la liberté des semences. Pour comprendre ces questionnements, je vous recommande de lire cet article de recherche écrit par Jack Kloppenbourg, l’un des porteurs de l’Open Source Seeds Initiative, paru en janvier dans The Journal of Peasant Studies : "Re-purposing the master’s tools : the open source seed initiative and the struggle for seed sovereigty" (pdf). Utiliser des licences libres revient en effet à admettre que le droit puisse saisir une ressource comme les semences. Or pour de nombreux acteurs, c’est le principe même de la soumission du vivant à cette logique juridique qui doit être rejeté et les licences libres ne constitueraient pas une solution adéquate pour en sortir. On retrouve ici d’ailleurs des questionnements qui existent aussi dans la Culture libre, où certains acteurs comme la dessinatrice Nina Paley, en sont eux aussi venus à rejeter la logique des licences.

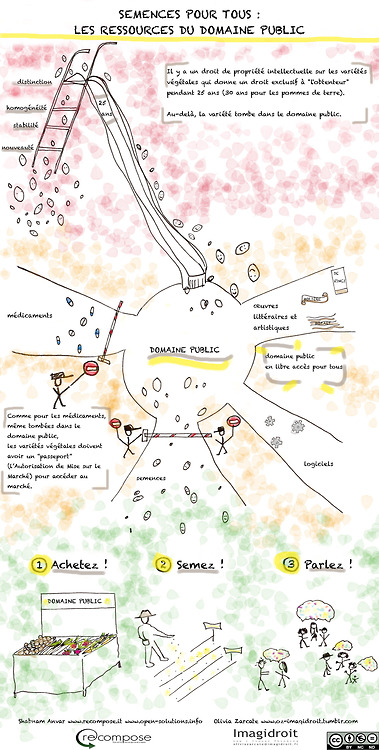

Il s’agit en réalité d’un débat plus général traversant toute la pensée autour des biens communs. Faut-il laisser les ressources partagées dans le domaine public, sans aucune restriction juridique à leur réutilisation ou doit-on au contraire mettre en place des mécanismes de protection, ancrés dans le droit, pour empêcher l’apparition de phénomènes d’enclosure et le retour de la logique propriétaire ? Pour les semences, la question du domaine public existe aussi : de nombreuses variétés traditionnelles de plantes n’ont jamais été ou ne sont plus protégées par des droits de propriété intellectuelle. Et il suffit que les obtenteurs de nouvelles variétés ne déposent pas de titres de propriété sur leurs productions pour qu’elles restent dans ce domaine public. Dès lors pour aboutir à des semences "libres", vaut-il mieux les laisser dans le domaine public ou les protéger par des mécanismes de "copyleft" (partage à l’identique) à l’image de ce que l’on retrouve dans le logiciel libre ?

Dans son article, Jack Kloppenbourg discute de ces questions et estime que des licences adaptées aux semences constituent une piste à explorer pour arriver à retrouver une "souveraineté sur les semences", qui ne serait pas garantie pour les cultivateurs uniquement par le domaine public. Mais la licence qu’il propose garde quand même pour objectif de rester aussi proche que possible du domaine public, pour n’ajouter que ce qui est nécessaire à la préservation des libertés.

L’ Open Source Seeds Pledge : un "domaine public viral" pour les semences ?

L’outil proposé par l’OSSI n’est en réalité pas vraiment une "licence" au sens propre, mais il constitue plutôt un "engagement" ou une "déclaration" ("Pledge" en anglais). On n’est pas véritablement comme avec la GNU-GPL ou les Creative Commons devant un contrat liant deux parties, mais plutôt devant un engagement public pris par le ré-utilisateur de la ressource vis-à-vis de tous. Ce mécanisme se présente sous la forme d’un texte figurant sur les paquets de graines distribués par l’OSSI, dont l’utilisateur est réputé accepter automatiquement les termes en l’ouvrant. Guillaume Champeau sur Numerama a traduit en français cet Open Source Seeds Pledge et je reproduis ci-dessous sa traduction :

Cet engagement Open Source Seed vise à garantir votre liberté à utiliser les graines contenues à l’intérieur de quelque manière que vous choisissez, et de s’assurer que ces libertés profitent à tous les utilisateurs ultérieurs.

En ouvrant ce paquet, vous vous engagez à ne pas restreindre l’utilisation par des tiers de ces graines et de leurs dérivés par des brevets, licences ou tout autre moyen. Vous vous engagez à ce que si vous transférez ces graines ou leurs dérivés, ils seront également accompagnés de cet engagement.

Formellement, on est en présence de ce que l’on appelle une "Shrink Wrap Licence", qui existe déjà par exemple dans le secteur des logiciels. Les utilisateurs ayant acheté une boîte contenant un CD sont réputés accepter les conditions d’utilisation fixées par le producteur du logiciel lorsqu’ils déchirent l’emballage plastique. Dans son article, Jack Kloppenbourg explique que c’est aussi ainsi que procède Monsanto avec ses sacs de semences OGM. Les agriculteurs sont réputés accepter à l’ouverture les termes d’une licence d’utilisation trouvant son fondement dans les brevets déposés par la firme sur ces graines génétiquement modifiées. Ici, le mécanisme est le même, mais le but est radicalement différent, puisqu’il s’agit de garantir des libertés et non d’en priver les cultivateurs.

Des paquets de graines de l’OSSI, avec le texte de la licence inscrit dessus.

Sur le fond, la personne qui ouvre ce paquet s’engage à ne jamais restreindre l’utilisation de ces semences libres en déposant un titre de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit sur cette variété ou sur des dérivés qu’elle pourrait produire. On est donc devant un engagement à respecter le domaine public et à ne pas porter atteinte à son intégrité par le biais de nouvelles enclosures. Ce n’est pas exactement la même chose que la clause de partage à l’identique (Share Alike) que l’on retrouve dans les licences "copyleft" et c’est ce qui me fait plutôt parler d’un "domaine public viral" que je n’avais jamais vu auparavant.

Pour les oeuvres de l’esprit, il existe en effet déjà une déclinaison des Creative Commons, appelée Creative Commons Zéro (CC0), permettant de renoncer à tous ses droits sur une création et de verser ainsi volontairement l’oeuvre dans le domaine public. Mais cet instrument ne lie que le créateur et pas le réutilisateur, qui peut tout à fait remettre un copyright sur une production dérivée qu’il aurait réalisée à partir de cette création. Avec l’Open Source Seeds Pledge, on est donc en présence d’une sorte de chaînon manquant entre la Creative Commons Zéro et la Creative Commons CC-BY-SA (Paternité-Partage à l’identique). L’Open Source Seeds Pledge est d’ailleurs peut-être mal nommée, car elle est beaucoup plus "Libre" qu’Open Source, vu qu’elle comporte un copyleft.

La précédente tentative que j’avais repérée de création une licence libre adaptée aux semences était beaucoup plus complexe que celle-ci et je trouve qu’elle avait trop tendance à "mimer" les conditions des licences Creative Commons (BY, NC, ND, SA), en les "plaquant" sur les semences. Elle était aussi plus restrictive, car elle appliquait une forme de ND (pas de modification), interprétée comme interdisant les modifications génétiques des variétés. Or les membres de l’OSSI ne sont pas opposés fondamentalement aux OGM et l’Open Source Seeds Pledge n’interdit donc pas en elle-même de modifier génétiquement les variétés ainsi libérées. C’est un autre débat fondamental agitant le champ des semences que l’on voit ici resurgir au niveau des licences.

Jack Kloppenbourg explique dans son article que ce modèle de "licence libre" constitue la première proposition de l’OSSI, mais qu’une partie de ses membres souhaitent aussi mettre en place une autre licence, comportant cette fois une clause non-commerciale (NC), afin que les sélectionneurs de variétés puissent imposer une redevance pour les usages commerciaux :

Une licence "payante" permettrait de collecter des redevances sur les semences, mais sans restreindre en aucune autre manière leur usage. Les personnes à qui serait transféré le matériel génétique par le producteur original par le biais de cette licence pourraient être contraints à payer des redevances pour la revente commerciale des semences, mais ils resteraient libres de cultiver les semences, de les reproduire, de les partager, de les revendre, de conduire des recherches à partir d’elles ou de produire de nouvelles variétés, et les cultivateurs seraient libres de conserver et de replanter d’une année sur l’autre les semences.

A noter que les semences sous Open Source Seeds Pledge peuvent tout à fait être vendues, en tant qu’objet matériel contenus dans les paquets, mais elles ne peuvent faire l’objet de redevances si elles sont ensuite revendues par un tiers. Avec la licence "payante" envisagées par l’OSSI, c’est bien cet usage commercial des semences qui serait soumis à redevance et l’on s’éloigne alors considérablement à la fois du domaine public et de la démarche des licences libres. Avec cette seconde licence qui est en cours de rédaction, Il sera plus difficile pour Kloppenbourg d’échapper à l’accusation d’utiliser les mêmes mécanismes que les semences "propriétaires".

Quelle efficacité pour ces licences au-delà du symbole ?

Il existe des doutes sur la validité juridique de ces "licences libres " appliquées aux semences et sur la possibilité de transposer aux variétés végétales les mécanismes de mise en partage qui ont fonctionné pour les logiciels et ensuite pour toutes les oeuvres de l’esprit. Les porteurs du projet de la première licence que j’avais repérée se posaient des questions sur la validité de leur démarche au regard des règles particulières de fonctionnement des titres de propriété intellectuelle que l’on peut revendiquer sur des variétés végétales :

Il n’est pas certain que les conditions imposées par la licence puissent avoir une valeur juridique les rendant opposables. Il est possible qu’elles doivent être plutôt regardées comme un code de bonnes pratiques à respecter sur une base volontaire.

Les lois qui ont instauré un droit de propriété intellectuelle sur les semences sont très différentes de celles qui concernent les logiciels. Un des points essentiels à propos des droits de propriété intellectuelle sur les semences réside dans les critères de Distinction, Homogénéité et Stabilité (DHS) qui sont nécessaires pour pouvoir bénéficier de la protection. C’est de cette manière que ces droits fonctionnent partout dans le monde, parce qu’une variété doit être suffisamment stable pour pouvoir être reconnue comme une variété. Mais les variétés les plus intéressantes pour la biodiversité sont généralement trop instables pour respecter ces critères. Or c’est précisément leur "instabilité" qui leur permet de s’adapter aux différentes conditions de culture.

Les logiciels sont effet considérés comme des oeuvres de l’esprit, soumis au droit d’auteur, qui sont automatiquement protégés dès leur création sans formalité à accomplir. Cela fait que l’on peut facilement leur appliquer une licence libre pour "retourner" le copyright en copyleft. Pour les variétés végétales, c’est beaucoup plus compliqué, car pour être en mesure de retourner la propriété intellectuelle, encore faut-il déjà à la base être titulaire de ces droits. Et pour cela, il faut obtenir un Certificat d’Obtention Végétale (COV), en suivant une procédure et en satisfaisant à des critères précis qui ont été pensés avant tout pour les variétés produites par les industriels de la semence. Il semblait donc exister une sorte d’aporie logique qui rendait quasiment impossible l’application de la logique des licences libres dans le champ des semences.

Mais l’Open Source Seeds Pledge me semble contourner cette difficulté. Son fondement ne se trouve pas dans un titre de propriété intellectuelle que le producteur de la variété viendrait imposer au ré-utilisateur. La variété reste bien dans le domaine public, mais c’est ce même utilisateur qui s’impose à lui-même, par un engagement ("pledge", qui peut se traduire aussi par "serment" ou "promesse") de ne pas restreindre les libertés associées au domaine public. Peut-être l’OSSI a-t-elle donc réussi à surmonter la contradiction logique que j’ai pointée plus haut ? D’autres plus spécialisés que moi dans ce domaine pourront peut-être le dire.

Reste quand même des restrictions à la liberté d’usage qui sont "extérieures" au champ d’action de cet instrument et qui ne pourront pas être levées par ce biais. En effet, comme l’explique Guillaume Champeau, pour pouvoir être valablement commercialisées, les semences en Europe doivent être inscrites dans un catalogue :

Pour pouvoir vendre des semences sur le marché ou s’en échanger entre agriculteurs, les producteurs ont l’obligation que celles-ci soient inscrites au préalable dans un "catalogue commun des espèces et variétés", tenu à jour par l’Union Européenne. Il rassemble les catalogues nationaux des différents états membres, qui font payer plusieurs centaines voire milliers d’euros le processus exigeant de validation et d’inscription.

Or il est beaucoup plus difficile pour les variétés libres appartenant au domaine public d’entrer dans ce catalogue que pour les variétés protégées par la propriété intellectuelle. Qui en effet va accomplir cette démarche coûteuse sans pouvoir disposer en retour d’une exclusivité ?

On voit donc que le système a été "verrouillé" par le haut pour favoriser mécaniquement les semences "propriétaires" produites par des firmes, plutôt que celles issues des pratiques ancestrales de partage entre cultivateurs, et il n’est pas certain que l’approche par les seules licences soit aujourd’hui suffisante pour aboutir à une liberté des semences et à la reconquête d’une "souveraineté" sur ce bien commun essentiel.

La question fondamentale des "normes juridiques ascendantes"

Malgré les limites et les questions que ce type de démarches soulèvent, il faut saluer le travail effectué par l’Open Source Seeds Initiative. Il fait partie de ce que Valérie Peugeot appelle le mouvement de production des "normes juridiques ascendantes" que la société civile produit de manière autonome pour organiser la mise en partage de ressources en créant des faisceaux de droits (bundle of rights). C’est le coeur de la démarche des biens communs de substituer à la propriété privée des droits d’usage sur les ressources, débattus de manière ouverte au sein des communautés pour en assurer la question équitable et durable.

Les quatre libertés du logiciel libre, exemple typique de l’approche par les "faisceaux de droits". Pas simple à transposer au champ de semences.

Dans le champ des semences, la situation est grave, car le cadre légal et réglementaire gêne considérablement cette forme d’inventivité juridique sociale, en fragilisant la validité ou la portée des nouvelles règles dont voudraient se doter les communautés. Pour les oeuvres de l’esprit, logiciels et autres créations, on se rend compte que le cadre juridique était plus favorable et c’est sans doute ce qui a favorisé l’essor du logiciel libre et par extension celui de la Culture libre.

Il faudra cependant rester constamment vigilant à ce que ce phénomène de "verrouillage par le haut" auquel on a assisté pour les semences ne se reproduise pas pour les oeuvres. Certaines propositions de gestion collective obligatoire pourraient un jour avoir un tel effet. Le sénateur Philippe Marini a ainsi récemment proposé une gestion collective obligatoire des usages commerciaux des photographies en ligne pour pouvoir taxer des acteurs comme Google Images. Le dommage collatéral d’une telle mesure serait qu’il deviendrait impossible pour un auteur de placer ses photos sous une licence libre sans clause Non-Commerciale, cette partie des droits étant transférée à une société de gestion collective de la photo. On aboutirait au même risque de neutralisation des normes ascendantes que l’on repère pour les semences…

Classé dans:Alternatives : Copyleft et Culture Libre Tagged: Biens Communs, Domaine public, graines, licences libres, Open Source, semences