Et si on repensait le Street Art comme un bien commun ?

lundi 15 janvier 2018 à 08:00L’excellent site IPKat, dédié aux questions de propriété intellectuelle, a publié un article écrit par deux juristes italiens qui proposent de reconsidérer le Street Art comme un bien commun. Plus exactement, il s’agit de repenser le cadre juridique applicable aux oeuvres peintes ou dessinées sur les murs des villes par des artistes sans l’autorisation des propriétaires des bâtiments (Il ne s’agit donc pas du Street Art « officiel », issu de commandes passées à des graffeurs par une municipalité ou des commerçants). Le raisonnement qui les conduit à faire cette proposition est intéressant à dérouler, tout comme les conséquences qu’ils en tirent.

Street Art : une condition juridique paradoxale…

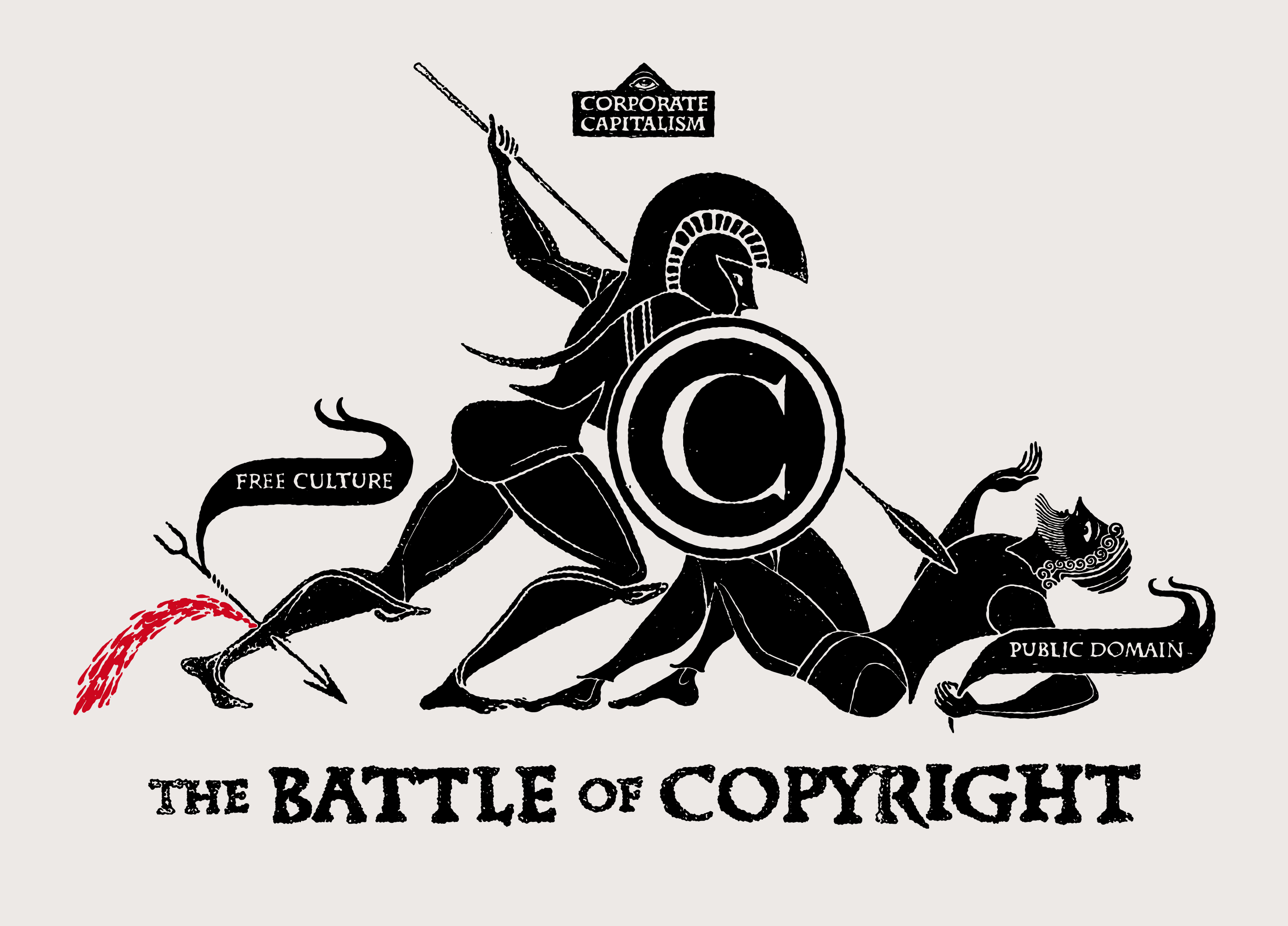

Ces deux juristes commencent par considérer que cette forme de création artistique se trouve dans une situation paradoxale, révélatrice de l’incapacité du cadre juridique actuel à la saisir de manière satisfaisante. En effet, si les oeuvres de Street Art sont bien protégeables par le droit d’auteur, elles naissent sur la base d’un acte illégal : l’usage de la propriété d’autrui sans son autorisation. Or il existe en droit un principe général « Nemo auditur propriam turpitudinem allegens » (Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude), qui incite les juges à ne pas accorder le bénéfice d’un droit lorsqu’il s’enracine dans une situation illégale dont la personne qui le revendique est la cause. C’est d’ailleurs parfois un moyen de défense utilisé par ceux qui réutilisent des oeuvres de Street Art pour essayer d’échapper à l’accusation de contrefaçon. Par exemple, la marque Moschino a été traînée en justice l’an dernier pour avoir repris des graffitis afin de réaliser une ligne de vêtements, mais l’entreprise a essayé de se défendre en prétendant que les graffeurs ne pouvaient pas faire valoir leur copyright étant donné que leurs oeuvres étaient illégales.

Une autre question juridique complexe se pose à propos des oeuvres de Street Art, qui trouve son origine dans un conflit de droits de propriété. Si l’on admet que les artistes ont bien sur leurs créations des droits d’auteur opposables, il n’en reste pas moins que celles-ci sont fixées sur des supports (des murs) dont la propriété matérielle ne leur appartient pas. C’est à vrai dire un problème assez classique, qui fait même l’objet d’une disposition du Code de Propriété Intellectuelle en France. L’article L. 111-3 énonce ainsi un principe d’indépendance des propriétés matérielle et intellectuelle :

La propriété incorporelle […] est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code.

Cette règle fonctionne assez bien dans le cas d’un tableau par exemple lorsqu’il est acquis par un collectionneur. Les droits d’auteur du peintre persistent au-delà de l’acquisition, et faute pour l’acheteur de se les faire céder, il ne pourra pas utiliser la propriété matérielle du support d’une manière qui mettrait en cause les droits de propriété intellectuelle du peintre. Cela signifie notamment qu’il ne peut modifier ou détruire le tableau, car cela porterait atteinte à l’intégrité de l’oeuvre, attribut du droit moral dont bénéficie le créateur. La propriété intellectuelle vient donc ici borner la propriété matérielle, en supprimant le droit « d’abuser de la chose » (abusus) qui fait normalement partie du faisceau des droits du propriétaire (usus/fructus/abusus).

Mais pour une oeuvre de Street Art, les choses sont sensiblement différentes. Que se passe-t-il si le propriétaire d’un mur sur lequel un artiste a peint une fresque décide de la faire effacer ? Ou de détruire le mur ? Ou d’arracher la portion du mur sur laquelle elle est fixée pour la revendre (ce qui est déjà arrivé plusieurs fois à des graffitis réalisés par Banksy, qui ont ainsi été vendus aux enchères pour des sommes considérables). L’auteur du graff peut-il s’en plaindre en faisant valoir son droit moral, comme pourrait le faire le créateur d’un tableau ou d’une sculpture vendue à un acheteur ? En théorie peut-être, mais cela paraît plus que douteux en pratique vu le contexte de la création de l’oeuvre…

Considérer les oeuvres de Street Art comme des biens communs

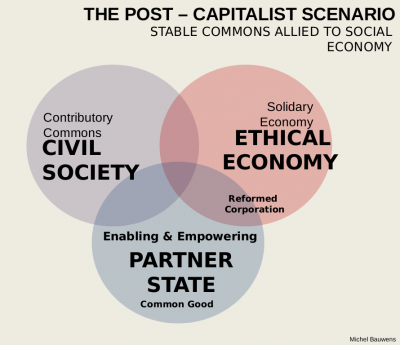

Pour les deux juristes italiens, ces incohérences naissent parce qu’on continue à penser le Street Art à travers le prisme de la propriété privée, qui ne serait pas adapté à cette forme particulière de création. Ils préconisent d’appliquer plutôt la qualification de « biens communs » à ces oeuvres. Il faut savoir que l’Italie est l’un des pays qui a le plus approfondi ces dernières années la réflexion juridique autour des biens communs. Une commission, dirigée par le grand juriste italien Stefano Rodota, avait même préconisé en 2007 de modifier le Code civil italien pour créer une troisième catégorie de biens, en plus des biens publics et des biens privés. Les biens dit « communs » (beni comuni) auraient correspondu aux «choses qui expriment une utilité fonctionnelle à l’exercice des droits fondamentaux ainsi qu’au libre développement de la personne». Si ces propositions n’ont finalement pas été traduites dans la loi italienne, elles n’ont pas moins influencé la doctrine juridique dans la manière d’appréhender la question de la propriété et plusieurs municipalités (Naples, Bologne, Milan, etc.) s’en sont saisies à leur niveau pour développer des politiques en faveur des Communs urbains.

Pour les deux juristes auteurs de l’article sur IPKat, les oeuvres de Street Art sont de bonnes candidates pour recevoir ce statut de biens communs. Ils expliquent en effet que les oeuvres de Street Art sont profondément ancrées dans l’espace public lui-même, lequel faisait partie dans les travaux de la Commission Rodota des choses relevant des Communs. Pour eux, le Street Art aurait un rôle social et culturel particulier, intrinsèquement lié à son environnement qui impliquerait de traiter ce type d’oeuvres comme inséparables de leur contexte et des communautés qui y vivent. Mais une fois cette qualification de biens communs appliquées aux oeuvres de Street Art, quelles conséquences juridiques faudrait-il en tirer ? Les deux juristes répondent à cette question en proposant un mode de gouvernance particulier pour la gestion de ces oeuvres, qui ne réduise plus à l’application de simples droits de propriété privée :

Reconnaître la nature de bien commun au Street Art est une première étape pour modeler un régime juridique qui leur serait adéquat. En fait, il résulterait de cette nouvelle approche des conséquences au niveau du régime de propriété, qui serait davantage conçu comme une forme d’intendance (stewarship) que de possession (ownership).

Cela aurait notamment un intérêt particulier dans le cas du retrait de l’oeuvre de son support physique original. Qui pourrait prendre une telle décision ? Est-ce que le propriétaire du support physique est vraiment légitime pour prendre cette décision seul, ou non ?

A notre avis, ce pouvoir de décision devrait être attribué à une autorité administrative qui aurait une compétence pour juger de la valeur artistique d’une oeuvre et de la possibilité de la retirer, de la détruire, de la déplacer à un autre endroit, de manière à assurer la préservation de l’oeuvre, lorsque sa valeur artistique et culturelle est reconnue.

En Italie, cette fonction administrative pourrait être assurée par la « Superintendance des biens culturels » (Soprintendenza per i beni culturali) assistée pour ce faire d’une commission d’experts.

Cette proposition est intéressante et elle rejoint des réalisations que l’on a pu voir se développer en Italie dans d’autres domaines. A Naples par exemple, la gestion de l’eau a été retirée au privé pour être attribuée à une personne morale d’un type spécial, appelée ABC – Acqua Bene Comuni (Eau Bien Commun), qui présente la particularité d’associer les citoyens et l’administration à la gestion de cette ressource. Quelque part, le régime proposé par les deux juristes ressemble à celui appliqué en France aux monuments historiques classés. On a bien là aussi un corps administratif, qui va pouvoir déterminer que certains monuments ont une valeur particulière imposant aux propriétaires privés qui les possèdent des charges et des limitations dans l’exercice de leur droit de propriété privée. On peut d’ailleurs dire que la solution ici proposée pour le Street Art aurait pour effet de le « patrimonialiser », de manière accélérée.

Il est certain que cette approche répondrait à un besoin et à un ressenti réel que l’on peut parfois constater dans la manière dont la population réagit à cette forme d’expression artistique. Ainsi l’année dernière, une vive émotion s’était répandue dans Paris lorsque des individus mal intentionnés s’étaient déguisés en agents municipaux pour enlever des oeuvres de l’artiste Invader, sans doute pour les revendre. Certains passants avaient même pris à partie ces personnes pour les empêcher de procéder et la presse avait titré que ces individus s’étaient livrés à des « actes de vol ». Cette qualification de leur geste est pourtant problématique d’un point de vue juridique. Car les carreaux de faïence qui constituent les créations d’Invader ont été en quelque sorte « abandonnés » par lui sur les murs de Paris.

On pourrait donc conclure qu’il s’agit de res derelictae (choses abandonnées), comme le sont les encombrants laissés dans les rues. Ces dernières forment une catégorie particulière de res nullius (choses sans maître) dont quiconque peut se saisir pour en devenir le propriétaire légitime. Certes, il y a sans doute eu atteinte au droit moral d’Invader puisque ses mosaïques ont été démontées (et sûrement endommagées au passage), mais nous avons vu plus haut que la revendication du droit moral est compliquée pour une oeuvre de Street Art. En réalité, la réaction « sociale » de la population lors de cet épisode montre que c’est surtout à une valeur collective que ces « voleurs » ont porté atteinte, et donc à la dimension de biens communs de ces créations.

D’ailleurs, suite aux dégradations, des citoyens se sont organisés en « équipes de réactivation » pour remplacer à l’identique les oeuvres arrachées aux murs, agissant comme des « restaurateurs ». On notera aussi que la Mairie de Paris a porté plainte dans cette affaire, mais uniquement pour usurpation de l’identité d’agents public et c’est bien pour « vol » et « recel » que ces malfaiteurs ont été inculpés après avoir été arrêtés. Le système juridique a donc réinterprété ces actes sous l’angle des catégories traditionnelles du « public » et du « privé », mais la dimension du « Commun », qui était pourtant bien en jeu dans cette affaire, lui échappe alors même qu’elle s’est manifestée à travers les réactions de la population.

Quelle gouvernance pour le Street Art en Communs ?

Il y a donc bien quelque chose d’intéressant dans les propositions émises par ces deux juristes, mais j’avoue que la formule suggérée me laisse assez perplexe. En effet, l’intervention de cet organe administratif chargé de « patrimonialiser » le Street Art me paraît relever davantage d’une forme de « publicisation » que de la consécration d’un véritable statut de bien commun. Un événement est d’ailleurs survenu l’an dernier en Italie à Bologne, qui montre les risques de dérives susceptibles de survenir avec une telle solution. La ville avait décidé d’organiser une grande exposition sur le Street Art, en vue de laquelle ses agents sont allés prélever des oeuvres situées dans les rues pour les accrocher dans son Musée d’Histoire. La municipalité avait justifié cette décision en mettant en avant l’importance d’engager «une réflexion sur les modalités de protection, de conservation et d’accrochage en musée des expériences urbaines». Mais les artistes de Street Art ont très vivement réagi contre ce déplacement forcé des oeuvres qu’ils assimilaient à une forme de « vandalisme », de « pillage », « d’accaparement » ou de « thésaurisation privée ». Et dans un geste spectaculaire, le graffeur Blu a même été jusqu’à effacer lui-même l’intégralité de 20 ans de travail sur les murs de la ville en recouvrant toutes ses fresques de peinture grise…

Ce que montre cette histoire, c’est que la légitimité d’une autorité administrative pour décider du sort des oeuvres de Street Art dans une ville est loin d’être acquise. Si ces oeuvres relèvent du statut de « biens communs », alors il faudrait bâtir un système de gouvernance qui reflète réellement cette nature et cela ne peut se limiter à une commission d’experts ou à des décisions prises par les élus à la culture d’une ville. La légitimité propre aux Communs ne peut résulter que de l’association de toutes les parties prenantes aux décisions qui les concernent et pour le Street Art, il faudrait que les artistes, les riverains, les propriétaires privés, la municipalité, les experts du patrimoine puissent tous être équitablement associés au sein d’une institution particulière. Peut-être même que plusieurs niveaux institutionnels imbriqués seraient nécessaires pour répondre à ce besoin de « démocratie du Commun », partant du quartier ou de la rue pour remonter à la ville jusqu’à l’échelon national ?

***

La question est donc loin d’être simple, mais il est certain que l’approche par les Communs apporte une dimension supplémentaire à l’appréhension de pratiques artistiques comme le Street Art. Il est d’ailleurs intéressant de constater que le débat ne se limite plus seulement à l’Italie et qu’il commence aussi à gagner la France. La semaine dernière se tenait en effet la huitième université buissonnière des arts de la rue, dont le thème portait cette année sur les croisements entre la question des Communs et des droits culturels. La question de l’espace public conçu comme un bien commun y a été débattue et la Fédération Nationale des Arts de la Rue a publié à cette occasion un intéressant manifeste, qui fait une place aux Communs. L’approche par les Communs infuse donc dans ce secteur et il faut espérer qu’elle pourra à terme déboucher sur des convergences qui permettront de faire évoluer le cadre juridique applicable.

PS : je me rends compte que je n’ai pas évoqué la question de la liberté de panorama, qui est aussi importante en matière de Street Art, parce qu’elle renvoie à la problématique du partage des propriétés, des usages collectifs, ainsi qu’à l’appropriation des espaces publics. Ce billet étant déjà trop long, je vous renvoie à celui-ci où j’évoquais l’an dernier les liens entre liberté de panorama et Street Art.