Les logiciels produits par les administrations sont passés en Open Source par défaut (et voici pourquoi)

vendredi 8 décembre 2017 à 03:08La loi pour une République numérique adoptée l’année dernière nous réserve encore quelques surprises, plus d’un an après son entrée en vigueur. On en a eu une confirmation cette lors du Paris Open Source Summit 2017 pendant une session consacrée à la thématique « Administration publique ». Cette table-ronde était intitulée « Open Data / Open Source / Open Gov : ouvrir les données, les codes sources… et les administrations ? » et la première prise de parole a été assurée par Perica Sucevic, le juriste de la mission Etalab, qui a fait un résumé des principales conséquences de la loi République numérique.

Or à cette occasion, il a confirmé une interprétation du texte (qui circule déjà depuis un moment parmi ceux qui s’intéressent à cette loi) en vertu de laquelle les logiciels produits par les administrations publiques devront dorénavant obligatoirement être publiés par défaut en Open Source. Ce n’est pas une conséquence qui peut se lire directement à un des articles de cette loi, mais elle résulte de l’effet combiné de plusieurs dispositions du texte.

Je pensais que cet « Easter Egg » de la loi République numérique était déjà relativement connu, mais après avoir tweeté à propos de cette confirmation reçue lors de la table-ronde, j’ai pu constater que beaucoup de personnes semblaient la découvrir. La nouvelle a suscité autant d’enthousiasme que d’interrogations, notamment sur le raisonnement qui permet d’aboutir à cette conclusion, ainsi que sur la portée exacte de ce devoir « d’Open Source par défaut » qui va dorénavant incomber aux administrations.

Il me semble donc utile d’apporter rapidement quelques éclairages sur ces questions.

Quand l’Open Data par défaut se prolonge en Open Source…

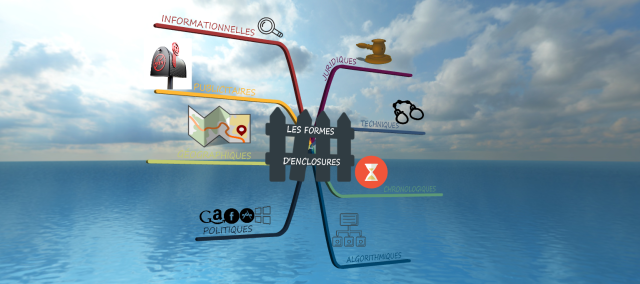

On sait déjà que l’effet combiné de la loi Lemaire et de la loi Valter a créé pour les administrations une obligation d’Open Data « par défaut », leur imposant en principe de mettre en ligne spontanément les informations publiques qu’elles produisent et de les rendre librement réutilisables, sans pouvoir lever dorénavant de redevances de réutilisation (y compris en cas d’usage commercial). Il existe une liste d’exceptions identifiées dans lesquelles la libre réutilisation et/ou la gratuité ne s’appliqueront pas, mais le principe général est bien dorénavant pour les données publiques celui de l’ouverture par défaut.

Or si l’on remonte la chaîne des causes et des effets juridiques, on se rend compte que cette ouverture par défaut trouve sa source dans la notion de « document administratif communicable ». La loi République numérique considère que lorsqu’un document administratif est communicable au sens de la loi CADA de 1978, alors les informations qu’il contient doivent en principe être publiées en ligne et rendues librement réutilisables.

Or une des dispositions de la loi République numérique est venue modifier l’article dans le Code des Relations entre le public et l’administration qui contient la définition des documents administratifs. Les codes sources ont explicitement été ajoutés à une énumération donnant des exemples de ce que peut recouvrir la notion de « document administratif » :

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.

Ce faisant, le législateur n’a pas été complètement révolutionnaire, car il n’a fait que reprendre un principe dégagé en 2015 par la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) dans un de ses avis. Elle avait alors estimé que le code source du logiciel simulant le calcul de l’impôt sur le revenu était bien un document administratif et qu’à ce titre, l’administration fiscale devait le communiquer à un universitaire qui en avait fait la demande à des fins de recherche (et cela a été confirmé ensuite par la justice administrative). Le raisonnement suivi par la CADA était intéressant, car il revenait à faire primer le droit à la communication sur le droit d’auteur, mais il n’allait pas plus loin que la liberté N°1 du logiciel libre (accès au code source), car la communication n’entraînait pas automatiquement un droit à la libre réutilisation.

Mais ce sera dorénavant différent, puisque le Code des relations entre le public et l’administration a été modifié par la loi République numérique de manière à consacrer un principe de libre réutilisation lié à la communication ou à la publication des documents administratifs :

Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations […] peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.

Vient alors immédiatement en tête une possible objection à propos des logiciels étant donné que le principe de libre réutilisation comporte certaines exceptions, dont l’une est liée au fait que des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers portent sur un document :

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent titre, les informations contenues dans des documents […] sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

Or les logiciels sont bien considérés comme des oeuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur et c’est encore valable lorsque ce sont des administrations qui les produisent. Mais le régime juridique des logiciels est particulier en cela qu’il s’agit en droit français d’une des rares catégories d’oeuvres pour lesquelles les droits appartiennent dès l’origine à l’employeur et non aux personnes physiques employées qui les créent. On aboutit donc à la conclusion que même si des logiciels sont produits par des agents publics, ils ne font pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle « appartenant à des tiers », puisque c’est l’administration elle-même qui est directement titulaire du droit d’auteur.

Cela neutralise donc l’effet de l’exception au principe de libre réutilisation prévue par le Code des relations entre l’administration et les usagers. Il en résulte que 1) les codes sources produits par les administrations publiques sont donc bien des documents administratifs communicables selon les termes de la loi CADA ; 2) qu’à ce titre, l’administration est tenue de les publier spontanément en ligne et 3) qu’une fois publiés ou communiqués, ils deviennent librement réutilisables.

Voilà donc comment un texte prévu à la base pour instaurer un Open Data par défaut a aussi indirectement créé un principe d’Open Source par défaut pour les logiciels produits par les administrations publiques.

Quelle portée exacte pour ce principe ?

Suite au tweet que j’ai publié pendant la table-ronde de l’Open Source Summit, j’ai reçu de nombreuses questions de personnes cherchant à cerner la portée de ce principe d’ouverture par défaut. Voici les principaux points sur lesquels on m’a interrogé (et des tentatives de réponses) :

1) Est-ce que cela concerne vraiment toutes les administrations ou seulement certaines d’entre elles ?

La définition du document administratif susceptible d’être communiqué est très large, comme l’indique le site service-public.fr :

Un document administratif est un document élaboré ou détenu :

- par une administration (État, mairie, établissement public),

- par un organisme privé gérant un service public (caisses de Sécurité sociale, Pôle emploi, office HLM….).

Ce ne sont donc pas uniquement des administrations stricto sensu qui vont être concernées, mais aussi certaines personnes privées.

La question qui peut néanmoins se poser est de savoir si seuls les Services Publics à caractère Administratif (SPA) seront impactés ou bien également les Services Publics à caractère Industriel ou Commercial (SPIC). La CADA considère que les documents produits dans le cadre de l’activité des SPIC ont bien une nature administrative (exemple), mais avant l’année dernière, les données produites par ces services étaient considérées comme n’étant pas des informations publiques (et donc placées en dehors du principe de réutilisation). Mais la loi République numérique a supprimé cette dérogation, tout en permettant aux SPIC de continuer à opposer à l’Open Data par défaut leur droit de producteur de base de données lorsqu’ils exercent une « mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence ». Or les logiciels ne sont pas soumis au droit des producteurs de bases de données, mais bien au droit d’auteur et la loi ne contient aucune disposition explicite permettant aux administrations de faire valoir un droit d’auteur qui leur appartiendrait en propre pour s’opposer au principe de libre réutilisation.

Il semble donc bien que le principe d’Open Source par défaut s’applique aussi aux logiciels produits par les SPIC (mais sans doute avec des réserves importantes liées à la protection de certains secrets. Voir ci-dessous, point 3).

2) Est-ce que cela empêche les administrations de mettre en place des redevances pour faire payer l’usage des logiciels qu’elles produisent ?

Assurément oui, du moins dans la plupart des cas.

Le principe de libre réutilisation a été assorti avec la loi Valter d’un principe de gratuité. Il existe des exceptions à ce principe, mais elles sont limitées. Seules les administrations qui réalisent au moins 25% de ressources propres à partir de redevances perçues sur la réutilisation de données peuvent continuer à en fixer. Cela correspond dorénavant seulement à quelques établissements en France comme l’IGN ou le SHOM.

On peut considérer que le même principe s’applique en ce qui concerne les logiciels, ce qui fait que quasiment aucune administration n’est désormais en capacité de fixer ou de maintenir des redevances en la matière. Cela signifie aussi que toutes les redevances précédemment fixées sont devenues caduques et que continuer à en percevoir ou en instaurer de nouvelles est illégal.

3) Est-ce que les administrations ne peuvent pas invoquer des raisons de confidentialité ou de sécurité pour s’opposer à des demandes de publication de codes sources ou interdire la réutilisation de logiciels ?

Si, elles le peuvent, notamment parce que la communication des documents administratifs ne peut se faire que dans le respect d’un certain nombre de secrets listés par la loi, parmi lesquels on trouve la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, le secret de la défense nationale ou celui des relations extérieures. Nul doute que les administrations vont sans doute s’engouffrer dans ces brèches en faisant valoir que la publication de certains codes sources compromettrait la sécurité publique. Sachant par ailleurs que la loi République numérique a explicitement ajouté la « sécurité des systèmes d’information » comme motif permettant de s’opposer à la communication d’un document…

Par ailleurs, la communicabilité peut aussi être mise en échec par des secrets en matière industrielle et commerciale, qui risquent d’avoir un impact important. Les SPIC notamment essaieront sans doute d’arguer que l’ouverture des logiciels qu’ils développent peut affecter leur position dans un environnement concurrentiel ou leur porter préjudice. Ces motifs de non-communication comportent notamment un « secret des procédés » qui risque de prospérer sur le terrain des logiciels :

Le secret des procédés protège les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire de l’entreprise, c’est-à-dire plus particulièrement les techniques de fabrication et les travaux de recherche, ainsi que l’ensemble des informations relatives aux moyens techniques et humains mobilisés par celle-ci (description des matériels et matières premières utilisés, nombre et qualifications du personnel, liste nominative du personnel, procédés utilisés par les vérificateurs…). Il comprend certains secrets protégés par la loi comme le secret qui s’attache aux brevets en application de la loi du 2 janvier 1968, le secret de fabrique régi par l’article 418 du code pénal et l’obligation générale de loyauté qui s’impose aux salariés.

4) Qu’en est-il si les logiciels sont produits par des prestataires sur commande de l’administration ?

Cette situation, fréquente dans les administrations, risque de faire échec à l’Open Source par défaut.

Certes, la définition des documents administratifs prévoit que ceux-ci peuvent être « produits ou reçus ». Mais dans le cas d’un logiciel produit par un prestataire, il y aura bien un droit de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.

Sauf si l’administration prend la précaution de se faire céder par voie contractuelle les droits sur le logiciel commandé, le droit d’auteur du prestataire va faire obstacle à la libre réutilisation. On peut d’ailleurs s’attendre à ce que le recours à des entreprises extérieures soit même instrumentalisé par certaines administrations qui verront là un moyen commode pour échapper à l’Open Source par défaut, quitte à devoir payer pour cela…

5) Qu’en est-il des logiciels pour lesquels l’administration souscrit des licences d’utilisation ?

C’est un sujet complètement différent de celui examiné dans ce billet, qui ne concerne que les logiciels produits par les administrations elles-mêmes.

La priorité aux logiciels libres n’a pas été adoptée dans la loi République numérique (elle a été dégradée en un simple « encouragement » sans valeur contraignante). Cela signifie que les administrations peuvent continuer à souscrire des licences pour des logiciels propriétaires et des affaires tels que le contrat Open Bar de la Défense ou des accords entre Microsoft et l’Education nationale ont montré que l’Etat était encore assez loin de vouloir réduire sa dépendance aux programmes privateurs…

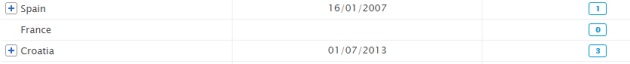

Pour rappel, il n’y a que dans l’enseignement supérieur que la loi a fixé en 2013 une priorité aux logiciels libres, bien que cela paraisse à peu près complètement ignoré sur le terrain…

6) Qu’en est-il des logiciels développés par les chercheurs ?

Il n’y aucune raison particulière qu’ils soient exclus du champ du principe de l’Open Source par défaut.

Les chercheurs constituent la seule catégorie d’agents publics qui conservent l’intégralité de leurs droits d’auteur sur leurs productions (articles, cours, etc.). Mais s’agissant des logiciels, la même règle générale s’applique et ce sont bien leurs employeurs, à savoir les universités et les établissements de recherche, qui obtiennent la titularité initiale des droits. Il en résulte que les logiciels produits par les chercheurs sont bien soumis à ce principe d’ouverture.

A noter que l’INRA, établissement de recherche qui a fait un gros travail d’analyse des conséquences de la loi République numérique, a déjà publié des directives à l’attention de ses chercheurs pour leur indiquer comment respecter l’ouverture par défaut (voir cette note, qui résume d’ailleurs très bien la démonstration faite par le juriste d’Etalab) :

La loi pour une République Numérique 2016-1321 du 07 octobre 2016 est venue inscrire les codes sources produits par une administration dans la liste des documents administratifs, c’est-à-dire la liste des documents communicables au public et réutilisables par tout un chacun, entérinant ainsi une position de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA).

Elle a également rendu obligatoire la publication par défaut (sauf exceptions légales) des documents administratifs disponibles sous format électronique et ce, sans attendre de demande de communication. La conséquence majeure de ce texte pour l’Institut est que la majorité des logiciels produits par les unités de recherche peuvent être qualifiés de documents administratifs communicables et doivent donc être diffusés au public.

7) Mais du coup, sous quelle licence vont être placés ces logiciels ?

En réalité, il n’est même pas nécessaire que les logiciels produits par l’administration soient placés sous une licence libre ou Open Source pour qu’ils soient réutilisables. La liberté de réutilisation résulte directement de l’application des dispositions de la loi qui « neutralisent » les effets du droit d’auteur.

Néanmoins, un décret d’application a fixé les licences que l’administration peut choisir d’utiliser en matière de logiciel (mais c’est optionnel) :

- Licences permissives : BSD, MIT, apache ou Cecill-B

- Licences copyleft : MPL, famille des GPL (L-GPL, GPL, A-GPL) ou famille des Cecill (Cecill-C, Cecill).

A défaut d’opter pour une licence, le régime de base de réutilisation fixé par la loi correspond grosso modo à celui d’une licence permissive, type MIT.

8) Et si l’administration ne respecte pas l’Open Source par défaut ?

On voit déjà que l’Open Data par défaut entraîne des résistances de la part des administrations, au point que le site NextINPact a décidé cette semaine de traîner en justice deux ministères pour briser leur inertie.

On peut s’attendre à ce qu’une résistance analogue, sinon plus forte encore, soit opposée à l’ouverture des codes sources des logiciels produits par les administrations. La loi République numérique a néanmoins prévu un correctif sous la forme d’un mécanisme « d’Open Data à la demande« , qui pourra aussi s’appliquer en matière de logiciel. Le texte indique qu’au cas où les administrations ne mettraient pas spontanément en ligne des documents qu’elles sont tenues à présent de diffuser, les citoyens peuvent en faire la demande selon les voies habituelles. Si les documents en question sont communicables, les administrations doivent alors non seulement les transmettre aux demandeurs, mais aussi les publier pour les rendre librement réutilisables.

Au cas où l’administration résiste, il faudra en passer par un recours pour avis à la CADA et saisir ensuite la justice administrative pour faire valoir ces nouveaux droits d’accès au code source et à la réutilisation des logiciels.

Classé dans:Alternatives : Copyleft et Culture Libre, Données publiques et Open Data Tagged: CADA, code source, licences libres, logiciels, loi République numérique, open data, Open Source, réutilisation