Le bien commun est une notion qui se chante, n’en déplaise à Sony !

mercredi 9 janvier 2013 à 08:34Repérée grâce à l’excellent blog de la P2P Foundation de Michel Bauwens, je vous recommande vivement l’audition de la chanson The Commons, que le chanteur folk américain David Rovics a dédiée aux biens communs.

Les paroles, que vous pouvez consulter ici, sont intéressantes dans la mesure où elles font le lien entre les différentes catégories de biens communs, en commençant par les biens communs de la Nature que sont la terre, l’air ou l’eau, pour finir avec les biens communs de la Culture.

Les derniers couplets illustrent cette continuité en évoquant à la fois la question de l’appropriation du vivant, à travers le problème des droits de propriété réclamés sur les semences ou sur les gènes, et celle de la guerre au partage de la musique.

You claim to own the harvest with your terminator seeds

You claim to own the genomes of every animal that breeds

You claim to own our culture and the music that we play

And with every song we download to your coffers we must payYou would even own my name and you say it’s for the best

Maybe you’ll let us on your radio stations if our songs can pass your test

You own country, you own western, you say you’ve given us a choice

You may own the airwaves but you’ll never own my voiceIt’s the commons, our right of birth

And to you who’d own the music all around the Earth

Our future is your downfall, when we cut this ball and chain

You who’d sacrifice the public good for your private gain

La phrase « You would even own my name » me fait penser à certains délires du Trademark Madness, comme l’affaire de Madame Figaro ou celle de Madame Milka, où des personnes s’étaient vues interdire l’usage de leur vrai patronyme par des marques.

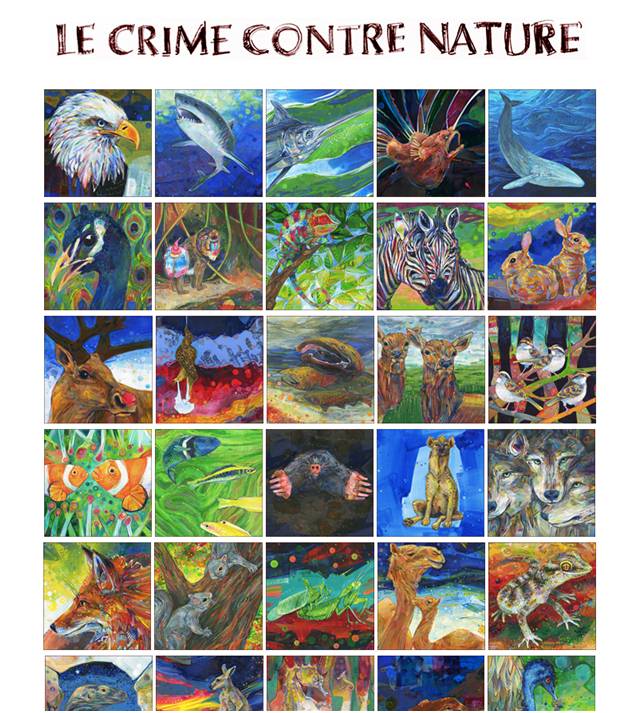

Les images qui passent en arrière-plan de la vidéo montrent que cette chanson a été écrite dans le cadre du mouvement qui avait conduit à la publication du Manifeste pour la récupération des biens communs en 2009. Sur le site de David Rovics, on apprend qu’il existe également un album entier intitulé The Commons, rassemblant plusieurs des titres de l’artiste, enregistrés en live.

Par une fâcheuse coïncidence, le hasard a fait que l’on a appris également aujourd’hui que Sony Music avait publié un coffret à cent exemplaires d’enregistrements de Bob Dylan datant du début des années 60, dans le seul but d’éviter qu’ils ne tombent dans le domaine public du point de vue des droits voisins au 1er janvier 2013. La directive européenne qui a allongé la durée de ces droits de 50 à 70 ans prévoit en effet qu’elle ne s’appliquerait qu’aux enregistrements ayant fait l’objet d’une exploitation au cours des 50 premières années de protection. Et Sony a même poussé l’arrogance jusqu’à intituler ce coffret « Bob Dylan – The Copyright Extension Collection Vol.I« …

On est là en présence de ce qu’il y a de pire dans le Copyright Madness : cette volonté de détruire méthodiquement les biens communs de la Culture au nom de la logique propriétaire, qui annonce sans doute le pire pour l’avenir. Mais alors que Bob Dylan composait des protest songs contre la Guerre du Viêt Nam, David Rovics, chanteur folk d’aujourd’hui, en écrit une sur les biens communs.

The Times, They Are A Changing… ;-)

Mais peut-être pas tant que cela en définitive si l’on prend l’exemple de Woody Guthrie, autre chanteur emblématique du mouvement Folk. Sa chanson la plus connue, This Land Is Your land, est parfois considérée comme exprimant des valeurs de partage qui sont au coeur de la philosophie des biens communs.

C’est ainsi par exemple qu’elle est interprétée dans le superbe livre collaboratif en ligne, The Triomph Of The Commons :

Those who see the world as a battleground

vanquish duality. The gun-slinging rancher

Nick Grindel in The Western Code (1932)

embodies that mentality: “This town ain’t big

enough for the both of us.”Those who see the world as a commons value duality. Consider Woody Guthrie: “This land is your land. This land is my land.”

L’une des strophes de la chanson de Guthrie fait directement écho à la notion d’enclosure, qui est au coeur de la pensée des biens communs :

Was a high wall there that tried to stop me

A sign was painted said: Private Property,

But on the back side it didn’t say nothing.

This land was made for you and me.

On retrouve cette même veine dans les paroles de la chanson The Commons de David Rovics :

And now you build your fences and you say there’s nothing we can do

You say the world around us belongs fairly to the few

But about six billion people, no doubt will agree

This world is our home, not your propertyIt’s the commons, our right of birth

And you who would enclose the land all around the Earth

Our future is your downfall, when we cut this ball and chain

You who’d sacrifice the public good for your private gain

On peut même aller plus encore dans les parallèles, car Woody Guthrie avait une relation assez particulière avec le copyright, puisqu’il faisait appliquer cette notice sur ces disques :

This song is Copyrighted in U.S., under Seal of Copyright # 154085, for a period of 28 years, and anybody caught singin it without our permission, will be mighty good friends of ourn, cause we don’t give a dern. Publish it. Write it. Sing it. Swing to it. Yodel it. We wrote it, that’s all we wanted to do.

Tout ceci ne fait que mieux ressortir l’abjection du comportement de Sony vis-à-vis des chansons de Dylan et donne envie de chanter bien haut l’hymne aux biens communs de Rovics. A quand une adaptation en français ? Il va falloir que j’en parle à mes camarades de SavoirsCom1 ;-)

PS à l’attention des trolls libristes : je n’ai pas besoin de boule de cristal pour savoir exactement ce qui va se passer dès la minute où j’aurais publié ce billet. Des libristes – des vrais, des durs, des tatoués – vont se précipiter sur le site de David Rovics pour vérifier sous quelle licence est publiée cette chanson. Et là, ils vont constater que Rovics utilise une licence Creative Commons comportant une restriction d’usage commercial (NC).

Là, ils vont revenir dans ces commentaires, avec leurs bons vieux arguments, comme quoi le NC, c’est le mal absolu / l’antéchrist / le grand fléau / la grande prostituée de Babylone (rayez la mention inutile) et pousser les hauts cris habituels, comme quoi c’est-NC-donc-c’est-pas-libre-donc-c’est-pas-des-biens-communs.

J’ai déjà expliqué ailleurs qu’à aucun prix je ne laisserai le « librisme » procéder à une annexion sémantique de la Culture libre et encore moins de la notion de Biens communs. Je dirais même que cela relève selon moi d’une forme de Copyleft Madness, symétrique au Copyrigth Madness, et redoutable dans ses conséquences à terme si l’on n’y prend pas garde.

La conception qui voudrait que les biens communs soient incompatibles avec le NC a été soutenue récemment par Rufus Polock, le fondateur de l’Open Knowledge Foundation, dans le débat à propos du maintien de la clause NC dans les Creative Commons. D’autres, comme Silvère mercier, ont au contraire très bien montré que la théorie des biens communs appelait une approche complexe des usages marchands, qui ne pouvait se réduire aux simplifications libristes.

Pour couper court aux récriminations des trolls qui pourraient venir rôder dans les commentaires de ce billet, j’ajouterais que c’est un grave contresens d’exclure les oeuvres sous NC de la notion de biens communs. En effet, Elinor Oström, qui est à l’origine de la refondation moderne de cette notion et de son extension aux biens culturels, a parfaitement expliqué que les règles relatives à chaque bien commun sont définies par la communauté d’acteurs qui en a la charge. Par ailleurs, David Bollier, l’un des penseurs les plus éminents des biens communs fait explicitement de la capacité des communautés à décider des usages commerciaux l’un des principes généraux applicables aux communs :

- Maintenance d’une ressource sur le long terme

- Accès équitable et bénéfique pour un usage individuel (et non marchand) des commoners

- Transparence et responsabilité au sein des commoners

- Capacité à identifier et à punir les usages abusifs, le vandalisme et les appropriations

- Capacité à déterminer si la ressource doit être aliénée en vue d’un usage marchand ou non.

Il en résulte que la thèse libriste est en contradiction avec les fondements de la théorie des biens communs : certains d’entre eux peuvent être placés sous un régime autorisant l’usage commercial, mais rien n’indique que ce degré d’ouverture est obligatoire pour pouvoir parler de biens communs.

PPS : intitulé initialement, « les biens communs ont leur chanson ! », j’ai rebaptisé ce billet « Le bien commun est une notion qui se chante, n’en déplaise à Sony ! » d’après ce tweet de mes collègues d’@bibcouronnes. Merci à eux.

Classé dans:Alternatives : Copyleft et Culture Libre Tagged: Biens Communs, Creative Commons, David Rovics, folk, musique