Quelle réalité pour le principe d’Open Data « par défaut » de la loi Lemaire ?

mardi 5 janvier 2016 à 06:58C’est l’un des points sur lesquels la secrétaire d’Etat Axelle Lemaire avait le plus insisté lors du processus d’élaboration de la Loi numérique : la volonté d’instaurer en France un « principe d’Open Data par défaut« .

A quelques semaines du début des débats à l’Assemblée nationale sur le texte, Next INpact a consacré hier un article à cette question où le journaliste Xavier Berne examine les dispositions relatives à « l’ouverture par défaut des données publiques« . On peut y lire notamment ceci :

Le Premier ministre s’y était engagé en juin dernier : inscrire dans la loi « le principe d’Open Data par défaut ». Aujourd’hui, le citoyen qui souhaite obtenir un document public (rapport, délibération, étude, correspondance, statistiques…) doit généralement en faire la demande auprès de l’administration. L’objectif du projet de loi « pour une République numérique » est donc de renverser ce paradigme, pour que l’ouverture devienne la règle et la fermeture l’exception.

Concrètement, cela signifie que toutes les données publiques détenues par les ministères ou certains établissements publics devraient être systématiquement mises en ligne par les pouvoirs publics – hormis certains documents relevant par exemple du secret des affaires.

Le problème, c’est que cette affirmation ne se révèle que partiellement vraie à la lecture attentive du texte.

Rappel : ce que l’Open Data veut dire…

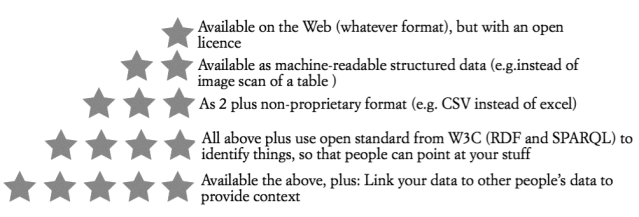

Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à la définition de ce qu’est l’Open Data. On peut pour cela reprendre la fameuse « échelle en 5 étoiles » proposée par Tim Berners-Lee :

On voit au premier niveau que pour parler d’Open Data au sens propre, les données doivent être publiées en ligne sous une licence ouverte garantissant la libre réutilisation.

C’est pour ainsi dire l’exigence première en matière d’Open Data, les niveaux supérieurs renvoyant davantage à des degrés de qualité des données (données structurées, format ouvert) ou à leur insertion dans le web de données ou Linked Data.

Mise en ligne à géométrie variable

Or c’est sur cette question basique de la mise en ligne des données que la loi Lemaire comporte encore une faiblesse relativement importante. En l’état, l’article 4 de la loi impose aux administrations de plus de 250 agents ou salariés de « rendre publics en ligne, sous un format ouvert aisément réutilisables » quatre type d’éléments (résumés ci-dessous par Xavier Berne) :

- Les bases de données (et leur contenu).

- Les documents communiqués à des particuliers suite à des procédures « CADA », ainsi que leurs « mises à jour ».

- Les « données dont l’administration, qui les détient, estime que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental ».

- Les « principaux documents » figurant dans le répertoire d’informations publiques prévu par l’article 17 de la loi CADA.

Certes, l’inclusion des bases de données dans le périmètre de cet article constitue une grande avancée par rapport à la situation légale préexistante (surtout que le projet de loi précise plus loin à l’article 7 que les administrations ne pourront plus opposer leur droit de producteur de base de données à une demande de réutilisation, ce qui s’est déjà produit par le passé). Les bases de données produites par les administrations devront en principe être accessibles en ligne et on peut bien parler à leur sujet d’Open Data « par défaut ».

Par contre, pour ce qui concerne les documents administratifs, qui sont eux-aussi susceptibles de contenir des informations publiques, l’effet de la loi risque d’être plus limité. En effet, les administrations ne sont tenues de mettre en ligne de manière spontanée que les documents « communiqués à des particuliers suite à une procédure CADA« .

On ne sort donc pas vraiment à leur sujet de la situation préexistante, dans laquelle il fallait que les citoyens aillent demander à l’administration communication des données qu’ils souhaitaient réutiliser.

Logique persistante d’Open Data « à la demande »

Cette lecture est confirmée par ce billet publié à la mi-décembre sur le blog d’Etalab qui analyse les conséquences de la loi Lemaire, dans lequel on peut lire ceci :

-

l’open data se développera sur la demande des citoyens : ainsi, les administrations seront tenues de diffuser en ligne les documents communicables à tous qui auront fait l’objet d’une demande de communication, ainsi que les mises à jour de ces documents;

-

par ailleurs, les administrations seront tenues de publier spontanément en ligne les documents qui figurent dans leurs répertoires d’informations publiques, ainsi que leurs bases de données. Elles diffuseront en outre les données présentant un intérêt économique, social ou environnemental.

Le premier paragraphe montre bien qu’on reste – du moins pour les documents contenant des informations publiques – dans une logique d’Open Data « à la demande », sans aller vers un passage à une logique d’offre systématique par l’administration.

RIP à la carte (et à trous)

Le projet de loi numérique ajoute cependant que les administrations devront aussi mettre en ligne les « principaux documents » figurant dans le répertoire d’informations publiques (RIP) qu’elles doivent tenir en vertu de l’article 17 de la loi CADA (dont voici le texte) :

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.

Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l’article 1er qui les ont produites ou reçues.

D’après la rédaction de cet article 17, la tenue du RIP est une obligation pour les administrations, ce qui devrait garantir en principe la mise en ligne de nombreux documents. Pourtant, si la plupart des Ministères ont établi un RIP, je ne suis pas certain que ce soit encore le cas pour tous. Par ailleurs, la majorité des établissements publics n’ont pas encore mis en place de tels répertoires et c’est pourtant à ce niveau que se situe à présent l’essentiel des données restant à libérer en France. En l’absence de répertoire, l’effet de la loi Lemaire risque d’être limité pour beaucoup d’administrations.

Quand bien même ce serait le cas, la loi ne fait obligation de faire figurer dans le RIP que les « principaux documents » produits par les administrations. Et la loi Lemaire indique de son côté que l’obligation de mise en ligne ne porte que sur les « principaux documents » figurant dans le RIP. Donc en définitive, la mise en ligne ne portera que sur les « principaux documents » parmi « les « principaux documents » produits par les administrations…

Comment arriver à un véritable Open Data « par défaut » ?

On mesure déjà qu’on est loin en réalité d’un véritable Open Data « par défaut » avec mise en ligne spontanée des informations par l’administration et une large part de sélectivité risque de subsister. Cet état de fait est confirmé par le texte de l’article 4 qui ajoute que les administrations devront aussi mettre en ligne les « données dont l’administration, qui les détient, estime que leur publication présente un intérêt économique, social ou environnemental ».

On reste encore ici dans une pure faculté discrétionnaire étant donné que l’évaluation de l’intérêt de la publication reste soumis à l’appréciation de l’administration concernée. Est-ce que par exemple les documents relatifs au budget ou au personnel d’un établissement public doivent ou non aller en ligne ? Ce sera aux instances dirigeantes d’en décider, comme c’était déjà le cas auparavant, alors qu’on pourrait penser qu’il s’agit au contraire des premières données qui devraient passer en Open Data.

En réalité pour imposer un véritable « Open Data par défaut », il aurait fallu que l’article 4 de la loi indique que l’obligation de mise en ligne pro-active concerne non seulement les documents « communiqués à des particuliers suite à une procédure CADA« , mais aussi tous ceux qui sont « communicables » en vertu de la loi du 17 juillet 1978.

On aurait eu alors un effet de levier très puissant et on serait sorti une fois pour toute de la logique insatisfaisante d’un Open Data « à la demande ».

Et les collectivités locales ?

De manière paradoxale, les collectivités locales, qui sont pourtant explicitement exclues du champ de l’article 4 de la loi numérique, risquent d’être soumises à une obligation beaucoup plus forte de mise en ligne spontanée des documents qu’elles produisent.

L’article 106 de la Loi NOTRe adoptée cet été indique en effet que :

Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 […], lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

Contrairement aux administrations centrales et aux établissements publics rattachés à l’État, les collectivités locales de plus de 3500 habitants seront donc bien dans l’obligation de mettre en ligne toutes les informations publiques qu’elles produisent, ce qui implique nécessairement qu’elles publient aussi sur Internet l’intégralité des documents qui contiennent de telles informations.

Par contre, l’obligation de la loi NOTRe ne porte que sur l’accès en ligne et pas sur la réutilisation en tant que telle. On est ici davantage dans une logique d’Open Access que dans de l’Open Data au sens propre, les collectivités gardant comme aujourd’hui la faculté de décider de placer ou non leurs données sous licence ouverte.

Au final, on risque d’avoir au niveau de l’État une extension du principe de réutilisation, mais sans mise en ligne spontanée, tandis qu’au niveau des collectivités locales, on risque d’avoir une extension de la mise en ligne sans possibilité de réutilisation…

***

On voit donc qu’en définitive, ni au niveau de l’État, ni au niveau des collectivités locales, les changements législatifs récents ou à venir ne vont parvenir à satisfaire complètement cet objectif d’instauration d’un « Open Data par défaut ».

Pour ce qui concerne la loi Lemaire cependant, il serait assez simple pour les parlementaires qui vont bientôt examiner le texte de corriger ce défaut : il suffirait comme je l’ai dit plus haut d’amender l’article 4 du projet de loi pour faire en sorte que l’obligation de mise en ligne concerne tous les documents communicables au sens de la loi CADA et pas les documents effectivement communiqués.

Un simple mot à changer : c’est la condition pour éviter un Open Data « en trompe-l’oeil » que la loi risque de produire autrement…

Classé dans:Données publiques et Open Data Tagged: documents administratifs, données publiques, loi lemaire, loi numérique, open data, ouverture