Un risque de voir le domaine public numérisé enseveli sous la propriété matérielle des fichiers ?

mercredi 15 avril 2015 à 13:15Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu le 13 mars dernier un jugement dans une affaire opposant la photographe professionnelle Marie-Laure de Decker à l’agence Gamma-Rapho. Bien que la décision ne porte pas directement sur la question de la numérisation d’oeuvres du domaine public, les principes sur lesquels elle s’appuie pourraient avoir des effets potentiellement dévastateurs s’ils étaient étendus à ce sujet.

Dans cette affaire, le juge a en effet été amené à rejeter la demande de la photographe qui demandait la restitution de plusieurs centaines de fichiers résultant de la numérisation de tirages de ses photos détenus par l’agence. Plus encore, le TGI a considéré que la publication par la photographe d’un de ces fichiers sur son propre site et sur Facebook constituait une « utilisation fautive » et l’a condamnée à payer 1000 euros de dommages et intérêts.

Le domaine public numérisé tend souvent à être recouvert de plusieurs « couches » de droits, entravant sa réutilisation. Le TGI de Paris vient potentiellement d’en ajouter une nouvelle, en reconnaissant l’existence d’une droit de propriété sur les fichiers eux-mêmes issus de l’opération de numérisation (Image par Anne97432. CC-BY-SA. Source : Wikimedia Commons).

Ce jugement fait visiblement grand bruit dans le cercle des photographes professionnels, car il tend à affaiblir leur position vis-à-vis des intermédiaires économiques que sont les agences. Mais je voudrais ici m’attarder surtout sur le fondement juridique invoqué par le juge pour justifier sa décision. Le TGI a en effet considéré que l’agence Gamma-Rapho disposait d’un droit de propriété sur les fichiers eux-mêmes, assimilés à des « biens meubles corporels« . Cette qualification revient donc à reconnaître une forme de propriété matérielle sur ces fichiers, indépendante de la propriété intellectuelle.

Appliqué à des oeuvres du domaine public numérisé, ce raisonnement conduirait à reconnaître au profit des organismes procédant à la numérisation une propriété matérielle sur les fichiers, opposable à ceux qui souhaiteraient les réutiliser. Ce placage étrange du concept de « propriété matérielle » sur des objets pourtant par définition immatériels constituerait alors une nouvelle couche d’enclosure sur le domaine public numérisé, avec une puissance sans doute redoutable étant donnée la force avec laquelle le droit de propriété est reconnu dans notre droit.

Indépendance des propriétés matérielle et intellectuelle

Pour arriver à ce résultat, le TGI de Paris s’est appuyé sur un principe fondamental du Code de Propriété Intellectuelle, énoncé à l’article L. 111-3 : l’indépendance entre les propriétés intellectuelle et matérielle :

La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.

L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code […]

En l’espèce, la photographe soutenait que les droits de propriété intellectuelle qu’elle détenait sur les photos en tant qu’oeuvres – et qui n’avaient pas été cédés à l’agence – lui permettaient de revendiquer la remise des fichiers produits par celle-ci à partir des tirages, ainsi que la faculté de les réutiliser, comme elle a cherché à le faire en postant un cliché sur son site et sur Facebook. Elle demandait donc en quelque sorte au juge de faire prévaloir sa propriété intellectuelle sur la propriété matérielle des fichiers de l’agence.

Normalement, l’indépendance entre les propriétés matérielle et intellectuelle protège les auteurs, parce que ce principe signifie qu’une personne qui entre en possession du support physique d’une oeuvre, notamment en l’achetant, ne dispose par pour autant des droits de reproduction et de représentation associés à l’oeuvre. S’il veut en disposer, il doit se les faire céder valablement par contrat, avec la possibilité pour l’auteur de délimiter la cession et d’exiger une rémunération. Mais ici, le principe d’indépendance des propriétés s’est retourné contre l’auteur.

A vrai dire, ce résultat pouvait être prédit dans la mesure où le Code précise dans l’article L. 111-3 que :

Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits.

Mais pour arriver à cette conclusion, il fallait au préalable que le juge établisse que les fichiers constituaient bien de tels « objets matériels » susceptibles de faire l’objet d’un droit de propriété. C’est ce qu’il a fait dans ce passage de la décision, en utilisant la notion de « biens meubles corporels » pour qualifier les fichiers :

La société Gamma-Rapho se trouve donc propriétaire des fichiers numérisés des photographies de M-L de Decker, biens meubles corporels qui lui ont été transmis, sans pour autant pouvoir les exploiter, en l’absence d’autorisation sur ce point par la photographe. L’utilisation par la défenderesse sur son mur facebook et sur son site Internet de fichiers numérisés, […] sans l’autorisation de celle-ci est fautive.

L’assimilation de fichiers à des « biens meubles corporels » est très surprenante, dans la mesure où il s’agit d’objets immatériels par excellence et le résultat du jugement est quelque peu absurde, puisque l’agence jouit certes d’une propriété, mais sans pouvoir rien en faire à défaut de s’être fait céder les droits de propriété intellectuelle de la photographe, elle-même empêchée d’utiliser ses propres œuvres…

Mais c’est aussi sur le domaine public numérisé que cette décision pourrait provoquer des dommages collatéraux.

Quelles conséquences sur le domaine public numérisé ?

Jusqu’à présent, le principe d’indépendance des propriétés matérielle et intellectuelle jouait plutôt en faveur de la libre réutilisation du domaine public numérisé. En effet, les établissements culturels ne sont pas détenteurs des droits d’auteur sur les œuvres qui composent leurs collections et la propriété qu’ils détiennent sur les supports physiques ne se transmet pas ipso facto aux fichiers numériques produits à l’occasion de la numérisation.

De surcroît, la numérisation ne produit pas en principe une « nouvelle oeuvre » originale, le but de l’opération étant au contraire d’être le plus fidèle possible à l’oeuvre reproduite. Certaines institutions culturelles, comme la RMN par exemple, revendiquent pourtant un copyright sur les photos de tableaux qu’elles font réaliser. Mais la validité juridique de ce droit d’auteur surajouté est plus que douteuse, dans la mesure où le photographe n’imprime pas « l’empreinte de sa personnalité » dans cette reproduction et ne fait donc pas oeuvre originale.

En l’absence d’un « nouveau droit d’auteur » et ne pouvant s’appuyer sur la propriété matérielle des supports, on arrive à la conclusion que les fichiers numériques produits à partir de la reproduction d’œuvres du domaine public devraient être libres de réutilisation, tout comme l’est l’oeuvre elle-même. C’est un raisonnement que l’on retrouve par exemple dans le Manifeste pour le Domaine Public de Communia publié en 2010 sous l’égide de la Commission européenne :

Ce qui est dans le domaine public doit rester dans le domaine public. Il ne doit pas être possible de reprendre un contrôle exclusif sur des œuvres du domaine public en utilisant des droits exclusifs sur la reproduction technique de ces œuvres ou en utilisant des mesures techniques de protection pour limiter l’accès aux reproductions techniques de ces œuvres.

Notez que c’est également la position de la Fondation Wikimedia, qui ne reconnaît pas la validité des revendications de droits sur les reproductions fidèles d’œuvres en 2 dimensions.

Certains militants ont d’ailleurs choisi de mettre en pratique ces principes, en ne respectant pas les restrictions d’usage des fichiers numérisés correspondant à des oeuvres du domaine public. Cela a pu concerner par le passé des musées comme la National Portrait Gallery dont les oeuvres diffusées sur leur site internet ont été versées sur Wikimedia Commons sans considération pour le copyright sous lequel elles avaient été placées. On peut aussi citer le cas d’Aaron Swartz qui a téléchargé un très grand nombre d’ouvrages présents sur Google Books pour les libérer sur Internet Archive en violation avec les restrictions imposées par Google.

Le principe « Ce qui est dans le domaine public doit rester dans le domaine public » sous-entend que la propriété matérielle des fichiers ne doit pas pouvoir servir de fondement valable pour imposer des restrictions à l’usage d’œuvres du domaine public numérisées. Or le TGI de Paris dans sa décision ouvre au contraire une brèche, par laquelle cette propriété matérielle pourrait s’insinuer pour offrir un levier fort commode à tous ceux qui cherchent à légitimer juridiquement leurs pratiques de copyfraud.

Jusqu’à sept strates d’enclosures sur le domaine public…

Évidemment, il s’agit de ne pas de crier trop vite au loup, car la décision du TGI a été rendue dans un tout autre contexte que la numérisation du domaine public et ce n’est qu’un jugement de première instance, susceptible d’être renversé en appel. Mais tout de même, cette assimilation des fichiers à des « biens meubles corporels » ouvrant la voie à une revendication de propriété matérielle pourrait servir à construire une nouvelle « couche de droits » recouvrant le domaine public numérisé.

Elle ne ferait que s’ajouter aux nombreuses autres stratégies d’enclosure actuellement employées pour entraver juridiquement la réutilisation.

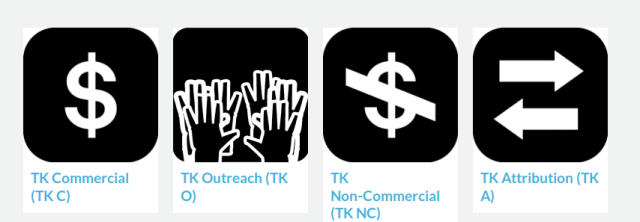

J’en dénombre au moins sept :

- La revendication du droit d’auteur sur des reproductions fidèles d’oeuvres du domaine public (copyfraud au sens propre du terme) ;

- La revendication d’un droit de producteur de base de données sur un ensemble d’oeuvres numérisées (hélas particulièrement puissant en ce qui concerne les institutions culturelles…) ;

- Même en l’absence d’un droit de producteurs de base de données, la possibilité récemment consacrée par la CJUE d’imposer des restrictions contractuelles à l’usage du contenu d’une base par le biais des CGU ;

- L’assimilation des oeuvres numérisées à des données publiques pour en limiter la réutilisation commerciale ;

- L’invocation du droit de propriété matérielle sur les fichiers numériques que vient de consacrer le TGI de Paris ;

- L’invocation de la domanialité publique, jusqu’à présent assez contestée, mais qui pourrait revenir en force maintenant que les fichiers numérisés sont bien assimilés à des « biens meubles corporels » pouvant faire l’objet d’une propriété matérielle.

- L’application éventuelle de DRM sur des fichiers correspondant à des oeuvres du domaine public numérisées.

On le voit dans cet environnement juridique hostile, il faut creuser très profond pour retrouver le domaine public « à l’état pur », une fois qu’il est passé sous forme numérique.

***

Conscient de ce problème, le rapport Lescure avait proposé en 2013 de modifier le droit positif pour mieux protéger le domaine public et le préserver de ces phénomènes de réappropriation s’appuyant sur des « droits connexes » :

Proposition n° 74 : Renforcer la protection du domaine public dans l’univers numérique : établir dans le code de la propriété intellectuelle une définition positive du domaine public ; indiquer que les reproductions fidèles d’œuvres du domaine public appartiennent aussi au domaine public, et affirmer la prééminence du domaine public sur les droits connexes.

Le rapport Reda actuellement en discussion au Parlement européen reprend des idées similaires et il devient de plus en plus urgent, au vu des glissements constatables dans la jurisprudence que le législateur mette fin à l’invisibilité juridique du domaine public et à son ensevelissement progressif.

Classé dans:Domaine public Tagged: copyfraud, Domaine public, droit d'auteur, Numérisation, propriété, Propriété intellectuelle, réutilisation

![]()