L’étrange domaine public payant du Sénégal (et ce qu’il nous apprend)

lundi 15 décembre 2014 à 00:43Au début du mois, à l’occasion d’une rencontre organisée par la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, l’idée est venue à nouveau sur la table d’instaurer un système de domaine public payant. C’est cette fois Marie Sellier, l’actuelle présidente de la Société des Gens de Lettres qui a proposé de créer une taxe prélevée sur les rééditions d’ouvrages du domaine public, destinée à co-financer la retraite des auteurs :

Il s’agirait alors de taxer la vente d’œuvres entrées dans le domaine public, ce qui n’impacterait l’éditeur que de quelques centimes par ouvrage. Un procédé relativement indolore, qui apporterait un financement à la retraite des auteurs.

Depuis 2010, j’ai écrit plusieurs fois sur S.I.Lex pour m’opposer à cette idée du domaine public payant. Plusieurs sociétés d’ayants droit français la défendent (ou du moins s’y intéressent), qu’il s’agisse de la SACD, de l’ADAMI, du Droit du Serf et à présent de la SGDL. Cette fois encore, on invoque la figure tutélaire de Victor Hugo au soutien de cette idée, car il a évoqué le domaine public payant dans plusieurs de ses discours sur le droit d’auteur. Mais j’avais eu l’occasion de montrer en avril dernier que cette référence à Victor Hugo était assez largement usurpée, dans la mesure où ses propositions sur la question étaient beaucoup plus complexes et nuancées que ce que les sociétés d’auteurs nous en racontent aujourd’hui.

Je n’ai pas l’intention de reprendre ici ces arguments et je vous renvoie aux billets cités en lien ci-dessus pour cela. Mais je voudrais ici profiter de cette nouvelle irruption du domaine public payant dans le débat public français pour évoquer un voyage que j’ai fait en mai dernier au Sénégal. Il fut important pour moi, car j’y ai découvert que ce pays appliquait un système de domaine public payant.

J’ai eu en effet la chance d’être invité par l’association Kër Thiossane à participer à la quatrième édition du festival Afropixel, consacré aux Biens Communs et à la Culture libre. L’un des événements auquel j’ai pu participer dans ce cadre était une table-ronde dédiée aux licences libres et à leur adoption par les artistes sénégalais. C’est en préparant ce débat qu’avec Primavera de Filippi de l’Open Knowledge Foundation, nous nous sommes rendus compte que la législation sénégalaise contenait des disposition très particulières concernant le domaine public et les oeuvres du folklore. Il était prévu qu’un atelier Public Domain Remix soit organisé ensuite, pour inviter le public à produire des créations dérivées à partir d’oeuvres sénégalaises du domaine public, mais nous avons rapidement constaté que le régime en vigueur rendait une telle activité compliquée et il a même fallu finalement y renoncer.

Il est assez intéressant d’examiner en quoi consiste exactement ce domaine public payant au Sénégal et comment le dispositif fonctionne. Cet exemple montre à mon sens le danger qu’il y aurait à instaurer un tel système en France, y compris avec de bonnes intentions comme celle de contribuer au financement d’une retraite des auteurs. En touchant au domaine public, on porte atteinte aux libertés sous-jacentes dont il est la condition et c’est au final la création elle-même qui en sort diminuée.

Au Sénégal, folklore et domaine public payants

La loi sur le droit d’auteur au Sénégal a connu une réforme importante en 2008, avec notamment la reconnaissance de droits voisins au profit des interprètes et des producteurs. Cette loi (que vous pouvez consulter ici sur le site de l’OMPI) ressemble par beaucoup d’aspects au Code de Propriété Intellectuelle français. Mais, il comporte une quatrième partie, intitulée « Folklore et domaine public payant », que je copie ci-dessous in extenso :

Quatrième Partie -Folklore et domaine public payant

Art.156. Définition du folklore. -Le folklore s’entend de l’ensemble des productions littéraires et artistiques créées par des auteurs présumés de nationalité sénégalaise, transmises de génération en génération et constituant l’un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel sénégalais.

Art.157. Exploitation du folklore et d’œuvres du domaine public. -1. L’exploitation du folklore ou d’œuvres inspirées du folklore, ainsi que celle des oeuvres tombées dans le domaine public à l’expiration des délais prévus par les articles 51 à 55, donnent lieu à déclaration auprès de la société de gestion collective agréée à cette fin, et au paiement d’une redevance.

2. Le taux de la redevance est fixé par le Ministre chargé de la Culture. Il ne peut excéder 50% du taux des rémunérations habituellement allouées aux auteurs d’après les contrats ou usages en vigueur.

Art.158. Affectation du produit de la redevance. -1. Les sommes provenant de la redevance prévue à l’alinéa précédent sont réparties ainsi: a) Collecte sans arrangement ni apport personnel: 50% à la personne ayant réalisé la collecte, 50% à la société de gestion collective agréée; b) Collecte avec arrangement ou adaptation: 75% à l’auteur, 25% à la société de gestion collective agréée.

2. Les sommes revenant à la société de gestion collective sont consacrées à des fins sociales et culturelles.

Art.159. Procédure. -En cas d’exploitation illicite du folklore ou d’œuvres tombées dans le domaine public, l’Agent judiciaire de l’Etat, sur demande du Ministre chargé de la Culture a qualité pour ester en justice. La procédure de saisie-contrefaçon prévue par les articles 131 et suivants de la présente loi est applicable.

Art.160. Sanctions. -L’exploitation illicite du folklore ou d’œuvres tombées dans le domaine public est punie d’une amende égale à cinq cent mille francs CFA, sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à la partie civile.

D’après ce que j’ai pu apprendre en discutant avec des officiels sénégalais, ce dispositif est plus ancien que la réforme de 2008 et c’est d’ailleurs ce qui permet d’expliquer à l’origine son existence. Avant 2008, il n’existait en effet pas de droits voisins dans la loi sénégalaise (voir ici si vous ne connaissez pas cette notion). Cela signifie que lorsqu’ils reprenaient des oeuvres appartenant au domaine public ou des airs du folklore national, les artistes interprètes sénégalais ne pouvaient prétendre à aucun droit ni rémunération, n’ayant pas la qualité d’auteurs. Cette situation était jugée insatisfaisante, car elle risquait de détourner les artistes sénégalais des oeuvres du patrimoine, qui n’auraient alors plus été diffusées, au profit de créations originales sur lesquelles il était possible de revendiquer un droit d’auteur.

Pour remédier à cet état de fait, on instaura un système de domaine public payant (qui était en fait davantage à cette époque un domaine public « payé », vous allez voir pourquoi). En cas de reprise « tel quel » d’un air traditionnel, les artistes interprètes se voyaient reconnaître des droits, mais 50% des recettes devaient être versées au Bureau du Droit d’auteur. S’il y avait au contraire production d’un nouvel arrangement ou d’un apport personnel, l’artiste pouvait garder 75% des recettes et reverser le reste à l’État, de façon à encourager les réutilisations créatives.

En 2008, la loi a donc été réformée avec l’introduction de droits voisins au bénéfice des artistes interprètes. En toute logique, le système que je viens de décrire ci-dessus aurait dû disparaître, car un artiste réutilisant des airs du patrimoine au Sénégal se voit bien reconnaître désormais des droits, en tant qu’auxiliaire de la création. C’est le cas aussi en France depuis 1985 avec la loi Lang : les musiciens d’un orchestre produisant une interprétation d’un opéra de Mozart bénéficient bien d’un droit voisin, leur ouvrant divers droits à rémunération et ils n’ont rien à payer pour l’usage de cette oeuvre du domaine public. Mais au Sénégal, les deux systèmes vont co-exister : les musiciens auront un droit voisin lorsqu’ils reprennent des airs traditionnels appartenant au domaine public, mais ils devront également s’acquitter des redevances prévues dans cette partie IV de la loi.

Ce qui à l’origine avait été conçu comme un dispositif d’incitation à la diffusion des oeuvres traditionnelles s’est donc transformé par l’effet de ce cumul en une taxe instaurée sur l’usage du domaine public et l’on peut bien parler à présent d’un « domaine public payant ».

Bureaucratisation du domaine public

En 2008, la réforme de la loi sénégalaise a aussi prévu l’instauration de sociétés de gestion collective, alors qu’auparavant les fonctions de collecte et de répartition étaient assurées directement au niveau du Ministère de la Culture, par un Bureau du droit d’auteur comme on en trouve encore dans plusieurs pays d’Afrique. Lorsque j’étais à Dakar en mai dernier, une sorte de « super-SACEM » était en train de se monter, qui doit regrouper les auteurs des différents secteurs de la création : écrit, audiovisuel, musique, etc.

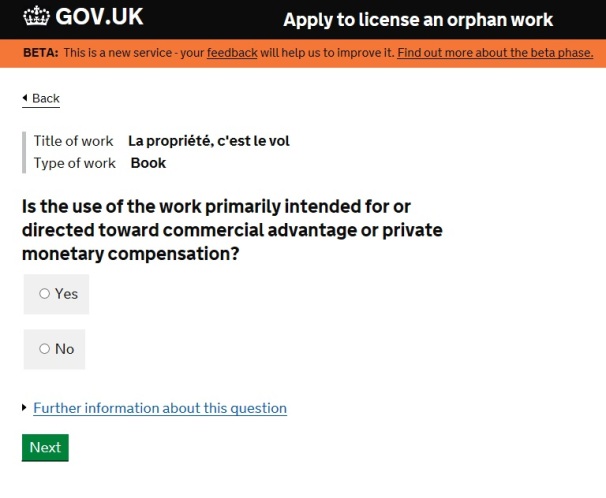

Lorsque l’on lit la partie IV de la loi, on voit que cette société de gestion collective joue un rôle important dans l’administration de ce domaine public payant. Ceux qui désirent réutiliser une oeuvre du domaine public sont d’abord tenus de faire une déclaration auprès de cette société. Ils doivent également s’acquitter d’une redevance, selon les modalités dont j’ai parlé plus haut. La loi est cependant rédigée d’une manière relativement ambigüe, car elle ne semble pas faire de distinction entre les usages commerciaux des oeuvres du domaine public et les usages non-commerciaux. Pour ces derniers, il n’y a pas de recettes générées et donc la redevance devrait être égale à zéro, puisqu’elle est fixée de manière proportionnelle. Mais l’obligation de faire une déclaration tient-elle toujours dans ce cas ? Nous n’avons pas réussi à obtenir de réponse définitive à la question.

Par exemple pour l’organisation d’un atelier Public Domain Remix, nous n’étions pas certains de pouvoir réutiliser des oeuvres du patrimoine culturel sénégalais. Nous avons alors songé à proposer à des artistes locaux de placer volontairement certaines de leurs créations dans le domaine public, par le biais d’une licence comme la Creative Commons Zéro (CC0). Mais là encore, l’articulation avec la loi s’est révélée complexe. Lorsqu’elle parle du domaine public, la loi sénégalaise évoque des oeuvres pour lesquels les droits sont échus à l’issue des 70 ans après la mort de l’auteur. Mais qu’en est-il des oeuvres du domaine public volontaire ? Quand le domaine public est « payant », l’auteur a-t-il encore la possibilité de libérer ses oeuvres de son vivant ? En réfléchissant à la question, nous nous sommes rendus compte que ce régime risquait d’aboutir en réalité à une situation assez ubuesque : les oeuvres versées volontairement dans le domaine public sont sans doute vraiment libres au Sénégal à partir du moment où l’auteur le décide et 70 ans après sa mort. Mais à ce moment où l’oeuvre rejoint le domaine public « classique », alors la loi prend le relai et l’oeuvre devient payante !

Nous avons pu à l’occasion du festival discuter avec des activistes marocains de la Culture libre, qui nous ont expliqué qu’un système similaire existe visiblement au Maroc. Une obligation de déclaration est également due en théorie au Ministère de la Culture pour la réutilisation d’oeuvres du folklore et ils nous ont raconté que cela avait fait échouer un projet de site internet consacré à la mise en valeur d’oeuvres du domaine public.

On le voit, ce système de domaine public payant aboutit dans les faits à une forme de « bureaucratisation » qui annule ce qui est l’intérêt premier de l’existence de domaine public : la possibilité de pouvoir enfin réutiliser les oeuvres sans avoir à demander d’autorisation à quiconque. Et étant orienté vers la collecte de redevances, ce dispositif favorise aussi mécaniquement les réutilisations commerciales au détriment des usages non-commerciaux réalisés par des amateurs qui ne rentrent pas bien dans les « cases » prévues par la loi.

De la redevance au contrôle…

Mais le plus inquiétant à mon sens avec ce système réside dans le fait qu’immanquablement l’instauration de redevances tend à glisser peu à peu vers une forme de contrôle des usages. La loi sénégalaise n’est en effet pas très claire non plus sur le rôle exact de la société de gestion collective : doit-elle seulement enregistrer les déclarations d’usage des oeuvres du domaine public et vérifier le paiement des redevances ou peut-elle également se prononcer sur le bien fondé des réutilisations ?

Là encore, nous n’avons pas obtenu de réponses très claires à ces questions. Mais on nous a expliqué que la reprise d’oeuvres traditionnelles pouvaient parfois poser problème dans certains contextes. Par exemple, on nous a cité le cas d’un scandale survenu en 2001 à propos du film Karmen, dans lequel un chant religieux musulman avait été utilisé pour accompagner la scène de l’enterrement d’une lesbienne s’étant suicidée. L’affaire avait visiblement suscité des troubles, avec des émeutes aux abords des cinéma, et elle était prise en exemple pour montrer l’intérêt qu’il y aurait à exercer une forme de vérification sur l’usage des oeuvres traditionnelles.

Articulé avec le dispositif de domaine public payant fixé par la loi sénégalaise, une telle volonté aboutirait non plus seulement à une bureaucratisation, mais à une forme de contrôle a priori sur l’usage du domaine public, avec un dérapage possible vers de la censure.

Je n’ai pas pu m’empêcher de penser en apprenant cette histoire que ce film Karmen qui fit scandale au Sénégal était lui-même inspiré de la Carmen de Mérimée et de Bizet. Et Joseph Gaï Ramaka, le réalisateur sénégalais qui est allé puiser dans cette oeuvre du domaine public n’a heureusement pas été obligé d’accomplir des formalités devant une société de gestion collective française, ni de payer une quelconque redevance !

La liberté de création qu’offrent les oeuvres du domaine public est fondamentale, mais il me semble que c’est encore plus vrai pour les oeuvres du folklore (mythes, contes, légendes, etc). Ainsi par exemple, on a vu cet été la maison d’édition Marvel Comics décider de produire de nouvelles histoires de son super-héros Thor, en annonçant que celui-ci serait dorénavant une déesse et non un dieu, comme c’est le cas normalement dans la mythologie scandinave.

Le nouveau Thor sera dorénavant une déesse.

Ce choix a suscité de nombreuses discussions parmi les fans du comics. Mais il n’en reste pas moins que cette adaptation reste libre et on imagine mal une société de gestion collective scandinave pouvoir intervenir pour l’interdire, au motif que selon elle, voir Thor ainsi transformé en déesse du tonnerre dénaturerait le sens original des sagas nordiques !

Pour revenir au Sénégal, il se trouve que le bâtiment dans lequel avait lieu la table-ronde au cours de laquelle nous avons évoqué cette question du domaine public payant était aussi un lieu d’exposition d’artistes-peintres sénégalais contemporains. Or en sortant, je me suis rendu compte que l’un d’eux avait repris dans une de ses toiles la célèbre fresque de Michel Ange, montant la création d’Adam par Dieu.

Sauf que dans sa version, Dieu et Adam étaient devenus deux personnages noirs. Pour faire passer son message, cet artiste a bien détourné une oeuvre patrimoniale. Mais il n’a pu produire justement ce remix qu’en bénéficiant des libertés conférées par le domaine public. Et là encore, une telle réinterprétation aurait-elle été possible s’il avait fallu passer par une société de gestion collective, ne serait-ce que pour produire une déclaration ?

***

Il me semble que nous devrions méditer sur ce genre d’exemples, lorsque nous entendons des représentants d’auteurs – même avec la meilleure intention du monde – proposer d’instaurer un domaine public payant. La valeur du domaine public est dans la liberté qu’il nous donne pour produire de nouvelles oeuvres. S’en servir comme support pour lever des taxes, c’est le vider de son sens le plus profond. Il ne s’agit pas de nier que la situation financière de beaucoup d’auteurs est précaire et qu’elle tend à le devenir de plus en plus. Mais tordre le cou au domaine public n’apportera pas de solutions à cet état de fait. Le domaine public payant est un concept en réalité poussé par des maximalistes du droit d’auteur qui cherchent à faire disparaître cet élément essentiel d’équilibrage du droit d’auteur. Espérons dans l’intérêt même de la création que les auteurs sauront le comprendre…

Classé dans:Domaine public, patrimoine commun Tagged: auteurs, Domaine public, droits voisins, gestion collective, Sénégal