Vers une convergence entre Blockchain et les licences Creative Commons ?

mercredi 16 mars 2016 à 06:47A la fin du mois dernier, Creative Commons France a publié sur son blog un très intéressant billet pour rendre compte des premiers résultats d’un projet pilote conduit avec le service Ascribe.io pour permettre aux créateurs d’enregistrer leurs oeuvres sous licence Creative Commons via le protocole Blockchain. Pour faire simple et sans m’étendre trop longuement, Blockchain (ou « chaîne de blocs » en français) correspond à la technologique utilisée à l’origine pour développer des cryptomonnaies comme le Bitcoin. Wikipedia la définit comme :

une base de données distribuée qui gère une liste d’enregistrements protégés contre la falsification ou la modification par les nœuds de stockage. À proprement parler, une blockchain est un historique décentralisé des transactions effectuées depuis le démarrage du système réparti.

Si vous n’êtes pas encore familier avec ce sujet, je vous recommande de regarder cette petite vidéo proposée par Rue89, qui vous permettra de comprendre en quoi consistent les grands principes de fonctionnement de Blockchain.

Le principale attrait de ce protocole est de permettre d’authentifier des transactions de manière sécurisée, sans qu’il soit nécessaire de passer par une autorité centrale jouant le rôle d’un « certificateur » extérieur. On comprend que ce soit dans le domaine de la monnaie que Blockchain ait trouvé son premier champ d’application, en permettant la création d’une monnaie virtuelle sans l’intermédiation d’une banque.

Mais on commence aujourd’hui à apercevoir bien d’autres applications possibles et les expérimentations foisonnent littéralement. Certains entrevoient la possibilité que BlockChain devienne à terme une « nouvelle infrastructure des échanges » sur une base décentralisée, jouant un rôle similaire à celui que le protocole TCP/IP a joué dans l’avènement d’Internet.

Des Smart Contracts aux Creative Commons

Ce qui a provoqué un rapprochement possible entre BlockChain et les Creative Commons, c’est que la « chaîne de blocs » comporte aussi un versant juridique, par le biais de ce que l’on appelle les « smart contracts« , comme l’explique Nicolas Loubet dans la vidéo ci-dessous.

Là où BitCoin visait à mettre en place une monnaie virtuelle et décentralisée, d’autres applications de la BlockChain ont pour but d’autoriser des acteurs d’entrer en relation par le biais de contrats automatisés (smart contracts) « permettant d’exécuter une transaction et/ou du code entre deux partenaires qui l’ont validé« .

C’est là qu’un point d’accroche était possible avec les licences Creative Commons, qui a été expérimenté en partenariat avec le service Ascribe.io. Dans un premier billet publié en mai 2015, Creative Commons présentait ainsi le nouveau service offert par ce biais aux créateurs souhaitant utiliser les CC pour la diffusion de leurs oeuvres :

Ascribe est un projet qui a été lancé en 2014 pour aider les créateurs à sécuriser leur droits de propriété intellectuelle, avec l’aide du blockchain. Il s’applique à tout type de licence, y compris les licences Creative Commons. Les créateurs peuvent enregistrer leurs œuvres licensiées sous une licence CC sur le blockchain en suivant le processus suivant:

1. Aller au http://cc.ascribe.io

2. Charger l’œuvre et entrer les metadonnées appropriées: le titre, l’auteur et l’année;

3. Choisir la licence CC; et cliquez sur «enregistrer».Le service ira alors enregistrer de manière sécurisé le fichier —horodaté avec les conditions de la licence— sur le blockchain, ensemble à toutes les metadonnées qui ont été fournies. Le service fonctionne pour tous types de documents: images, texte, musique, ou tout fichier numérique. Ceci est possible car le processus d’horodatage (« hashing ») est indépendant du format de fichier.

Un peu moins d’un an plus tard, Creative Commons constate que 1871 oeuvres ont été enregistrées sous une licence Creative Commons par 569 utilisateurs, ce qui constitue un premier résultat relativement significatif. J’ai d’ailleurs testé moi aussi le dispositif (d’une grande simplicité) avant de rédiger ce billet en publiant un des supports de formation que j’utilise sous licence CC-BY.

Retour sur les choix originels du « design » des Creative Commons

La question est de savoir à présent ce qu’un dispositif comme la Blockchain peut apporter aux utilisateurs des licences Creative Commons ? Pour le comprendre, il faut revenir sur certains des choix historiques qui ont été faits au début des années 2000 lors de la conception du « design » des Creative Commons et envisager également quelles sont les pistes pour leur avenir, alors qu’on compte aujourd’hui sur Internet plus d’un milliard d’oeuvres placées sous CC.

Deux décisions importantes ont été prises par l’équipe réunie autour de Lawrence Lessig : celle de rendre les licences « lisibles par des machines » (machine readable) et celle de ne pas mettre en place de registre centralisé listant toutes les oeuvres placées sous Creative Commons ou hébergeant les fichiers.

La première caractéristique tient au fait que chaque licence CC est mise à disposition sous trois formes différentes : une « lisible par les humains » sous la forme de logos et d’un résumé simplifié ; une « lisible par les juristes » sous la forme d’un contrat formalisé et une « lisible par les machines » sous la forme d’un bout de code html à insérer dans les pages web à partir desquelles l’oeuvre associée sera diffusée. On doit notamment à l’activiste Aaron Swartz qui faisait partie de l’équipe originelle de développement des Creative Commons d’avoir ajouté cette couche technique.

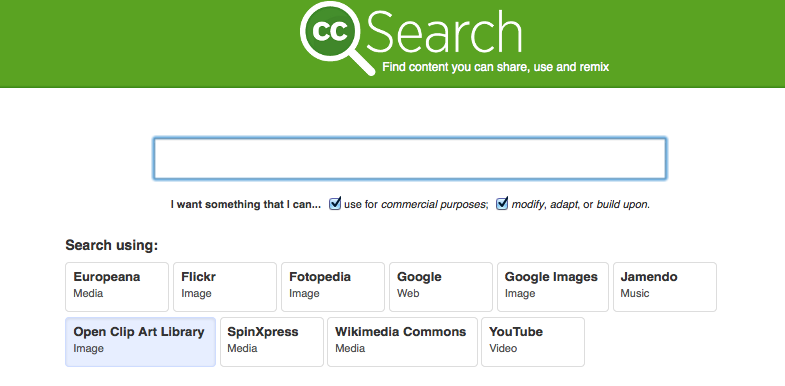

Elle permet notamment aux moteurs de recherche de repérer des oeuvres sous Creative Commons et de les signaler à leurs utilisateurs en fonction de leurs requêtes. C’est ainsi par exemple l’on peut aller sur Google Images et demander au moteur uniquement des photos réutilisables, en les filtrant en fonction du type de licences utilisées. C’est aussi de cette façon que la fondation Creative Commons est en mesure d’évaluer le nombre d’oeuvres sous CC présentes sur Internet et de mesurer le nombre de vues qu’elles génèrent, car chaque fois qu’une personne récupère le bout de code html associé à une licence, elle exporte en fait vers son site un fichier exécutable hébergé sur les serveurs de la fondation.

D’une certaine manière, les Creative Commons ont donc toujours été des « smart contracts » ou au moins des embryons de contrats lisibles par des machines, même s’ils ne permettaient pas directement d’exécuter des transactions.

Un autre choix fondamental effectué à l’origine des Creative Commons est que la fondation s’est toujours contentée de mettre à disposition les licences sur sa plateforme, avec un dispositif permettant à l’utilisateur de choisir entre les 6 modèles proposés et d’y associer les métadonnées de base (titre, nom de l’auteur, date, lien vers le site hébergeant l’oeuvre). Mais Creative Commons n’a pas choisi de mettre en place un registre global dans lequel les utilisateurs seraient venus inscrire leurs oeuvres et plus encore, une plateforme sur laquelle toutes les oeuvres sous Creative Commons auraient été hébergées. L’équipe qui a créé les Creative Commons n’a pas retenu cette solution, certainement parce que ses membres étaient attachés à un idéal de décentralisation d’Internet des origines. A la place, Creative Commons a plutôt mis en place un moteur de recherche (CC Search) permettant aux utilisateurs de chercher à travers la Toile des oeuvres sous CC en utilisant le caractère « machine readable » des licences.

Néanmoins, il y a toujours eu chez Creative Commons une certaine tension entre cet attachement originel à la décentralisation d’Internet et l’attrait pour les partenariats avec les grandes plateformes centralisées issues de la vague 2.0. Si on compte aujourd’hui plus d’un milliard d’oeuvres sous Creative Commons, c’est en partie parce que des sites centralisés comme Flickr, Youtube, Wikimedia Commons, Bancamp, Viméo, Scribd et bien d’autres encore proposent à leurs utilisateurs d’apposer une licence Creative Commons sur les oeuvres qu’ils chargent. Aujourd’hui, il y a même sans doute davantage d’oeuvres sous CC mises en ligne à partir de telles plateformes que depuis des sites personnels.

Quels apports de Blockchain pour les licences Creative Commons ?

La convergence avec le protocole Blockchain va avoir une influence sur ces deux dimensions : il va rendre les licences Creative Commons plus largement exécutables automatiquement par des machines et il va permettre de dépasser en partie cette dialectique complexe entre la centralisation et la décentralisation.

Le blog de Creative Commons explique en effet que les créateurs qui enregistrent leurs créations sur Ascribe sont mus par un « fort désir de suivre leur évolution à travers les utilisations qui en sont faites« . C’était jusqu’à présent une des limites importantes du fonctionnement des CC. Malgré ce caractère « machine readable », il n’était pas possible pour un créateur de savoir qui avait réutilisé sa création et pourquoi faire. De l’autre côté, les réutilisateurs ne disposent pas non plus d’un moyen simple d’attribuer correctement les oeuvres sous CC à leurs auteurs, autrement qu’en le faisant manuellement. Ces lacunes ont été très bien pointées dans un billet publié sur le blog de la fondation Creative Commons en janvier dernier, qui explicitait leur vision stratégique à long terme pour l’évolution des licences :

Le Web a manifestement changé depuis 2002 quand les CC ont été lancées, mais pas la façon dont les licences fonctionnent. Alors que la plupart des services et des applications web fonctionnent aujourd’hui à partir des données (data driven) et sont accessibles par des API, les licences CC sont largement statiques, imperméables aux données et ancrées dans des langages de marquage (comme le html). Il n’existe pas de service pour augmenter l’expérience de l’utilisateur, produire de la valeur additionnelle ou créer des connections. Les utilisateurs doivent toujours indiquer l’attribution des oeuvres manuellement. Il n’y a pas de statistiques concernant les réutilisations ou les remix. Contribuer par sa création au communs constitue un grand cadeau, mais les contributeurs reçoivent bien peu en retour : pas de feedbacks, pas de statistiques et souvent même pas un « like » ou un « merci ». Maintenant que les CC sont partie prenante de multiples formes de créativité et de partage sur Internet, nous devons capitaliser sur cette influence pour connecter les communs entre eux et les mettre en valeur.

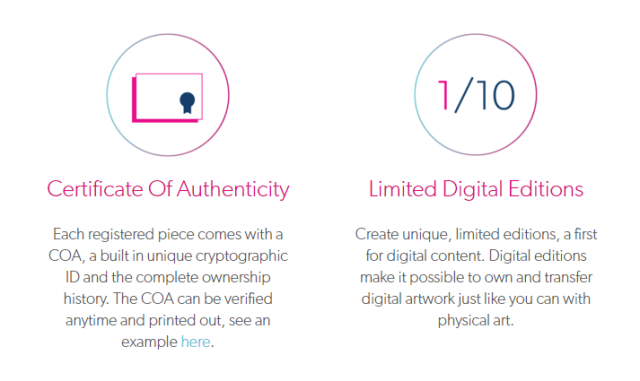

Ce sont précisément ces lacunes actuelles du fonctionnement des licences que l’utilisation du protocole BlockChain pourrait potentiellement combler. Le billet initial de Creative Commons explique ce qu’un service comme Ascribe peut apporter à ses utilisateurs par rapport à une utilisation « classique » des licences Creative Commons :

Les créateurs peuvent alors bénéficier de nouveaux avantages, en termes de:

– Procédure d’attribution et de vérification simplifiée: en enregistrant leur œuvres sur un cadastre publique décentralisé (le blockchain), les créateurs peuvent communiquer au public la paternité de ces œuvres, ainsi que les conditions des licences sous lesquelles elles ont été licenciées.

– Meilleure accessibilité: les œuvres enregistrées sont également stockées dans un réseau pair à pair (à la BitTorent) de manière sécurisée et décentralisée.

– Suivi des utilisations: les créateurs obtiennent un identifiant unique (adresse publique) pour chaque œuvre enregistrée sur le blockchain, qui permettra ensuite d’obtenir un suivi des opérations effectuées avec l’œuvre.

– Partager les œuvres facilement: une URL publique est créée pour chaque œuvre, contenant l’adresse unique de l’œuvre, un link pour télécharger cette œuvre, les conditions de la licence, et les métadonnées (titre, auteur, année, etc).

En faisant des licences Creative Commons de véritables « Smart Contracts » grâce à Blockchain, on garantit aux créateurs et à l’ensemble de la communauté une plus grande traçabilité des oeuvres au fil des circulations et des réutilisations en ligne. Par exemple, il sera possible à partir d’une vidéo initialement placée sous CC de savoir quels sont tous les remix et mashup qui auront été créés à partir d’elle. On disposerait ainsi d’une « généalogie » complète des réutilisations d’une oeuvre, garantissant une attribution précise à chacun des créateurs étant intervenus successivement.

Par ailleurs, il ne sera plus nécessaire de créer un registre centralisé, hébergé par une entité unique, pour disposer d’une base de données des oeuvres sous Creative Commons. C’est précisément le but d’un protocole comme Blockchain de permettre la constitution d’une base de données décentralisée et infalsifiable dont chaque utilisateur héberge une copie complète. Comme on peut le voir ci-dessus, tout ceci peut être couplé à une distribution des oeuvres elles-mêmes via un réseau en P2P, tout en assurant la traçabilité des échanges grâce à des systèmes d’identifiants pérennes.

Un risque de « DRMisation » des Creative Commons ?

On voit donc bien les bénéfices que les licences Creative Commons pourraient retirer d’une convergence avec Blockchain. Néanmoins – et il est essentiel de le relever -, cette expérimentation ne va pas sans soulever aussi certaines critiques, pointant des risques non-négligeables pour la philosophie générale des Creative Commons.

On peut lire par exemple sur le blog Disintermedia des réserves assez fortes quant à ce partenariat noué par Creative Commons France avec un acteur comme Ascribe. En effet, ce service a été mis en place dans l’intention de permettre à des titulaires de droits de contrôler la diffusion de leurs oeuvres sur Internet, dans une logique qui paraît très proche de celle des DRM. Ses concepteurs présentent Ascribe comme une « Ownership Plateform », permettant à des créateurs de réclamer la propriété sur ce qu’ils ont produit et une sécurisation des transactions associées à leurs oeuvres.

Cette « logique propriétaire » et les connotations qui lui sont associées peuvent faire grincer des dents. L’auteur du billet sur Desintermedia observe avec circonspection ce partenariat avec Ascribe, qui lui paraît « tordre la logique de Blockchain vers les DRM et la surveillance ». Il ne nie pas l’intérêt que peut avoir un tel service, mais il rappelle que l’utilisation de Blockchain dans le cas de BitCoin avait pour but de produire une « rareté artificielle » pour donner de la valeur à cette monnaie virtuelle (conçue à l’image de l’or). Il est à craindre que cette même logique finisse par être appliquée aux oeuvres numériques via Blockchain, ce qui est exactement ce que les industries culturelles essaient de faire avec les DRM depuis 20 ans.

Blockchain intéresse d’ailleurs beaucoup d’acteurs dans le secteur de la culture. Par exemple, certains envisagent que des entités comme les sociétés de gestion collective, type SACEM, puissent aussi se servir d’une technologique comme Blockchain pour assurer un suivi beaucoup plus fin de l’usage des oeuvres de leurs membres sur Internet. A l’inverse, certains pensent au contraire que la chaîne de blocs permettrait de se passer des organismes de gestion collective et certains artistes commencent en effet à voir BlockChain comme un moyen de se libérer de l’emprise des nombreux intermédiaires qui s’interposent entre eux et leur public en ponctionnant une grande partie de la valeur. A la fin du mois dernier, on a appris par exemple que la chanteuse Imogen Heap avait lancé une plateforme « équitable » de distribution de musique décentralisée, appelée Mycelia, qui « permettrait à ses utilisateurs de payer directement ses artistes, qui pourront suivre en détail les données de partage de leurs chansons en ligne« .

Pour les Creative Commons, n’y-a-t-il pas un certain risque de « DRMisation » à s’associer ainsi avec un partenaire comme Ascribe ? C’est possible… Mais comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, les Creative Commons ont toujours constitué dans un certain sens des DRM (au sens originel de Digital Rights Management). Des procédés techniques de gestion automatisée des droits peuvent aussi bien servir à outiller le partage en ligne des oeuvres et à renforcer les communs qu’à mettre en place des Robocopyrights encore plus redoutables que ceux que l’on voit actuellement à l’oeuvre sur des plateformes comme Youtube.

En ce sens, BlockChain constitue vraiment un parfait exemple de « pharmakon », aussi bien poison que remède, et BitCoin avait d’ailleurs déjà cette nature ambivalente. Certains auteurs, comme David Bollier par exemple, pensent que BlockChain présente un fort potentiel pour les Communs, notamment parce qu’il peut favoriser des modes de gouvernance ouverte et horizontale pour des communautés engagées dans la production de ressources partagéess. Blockchain créera peut-être la surprise en nous libérant de l’emprise des grandes plateformes centralisées pour revenir à l’esprit originel de la décentralisation et du P2P.

Mais d’autres, à commencer d’ailleurs par Lawrence Lessig, paraissent plus circonspects, en pointant le risque que Blockchain aboutisse à une forme de « dronisation du droit » et ne renforce l’emprise déjà préoccupante des algorithmes. C’est peut-être aussi parce que Lessig est l’auteur de l’article « Code is Law » que la part humaine dans l’application des licences Creative Commons est restée aussi importante, alors même que leur caractère « machine readable » avait été pensé dès le départ…

Blockchain et la légalisation du partage

Il y a un autre domaine qui a mon sens pourrait gagner à être repensé en lien avec Blockchain : c’est celui de la légalisation du partage non-marchand des échanges d’oeuvres sur Internet.

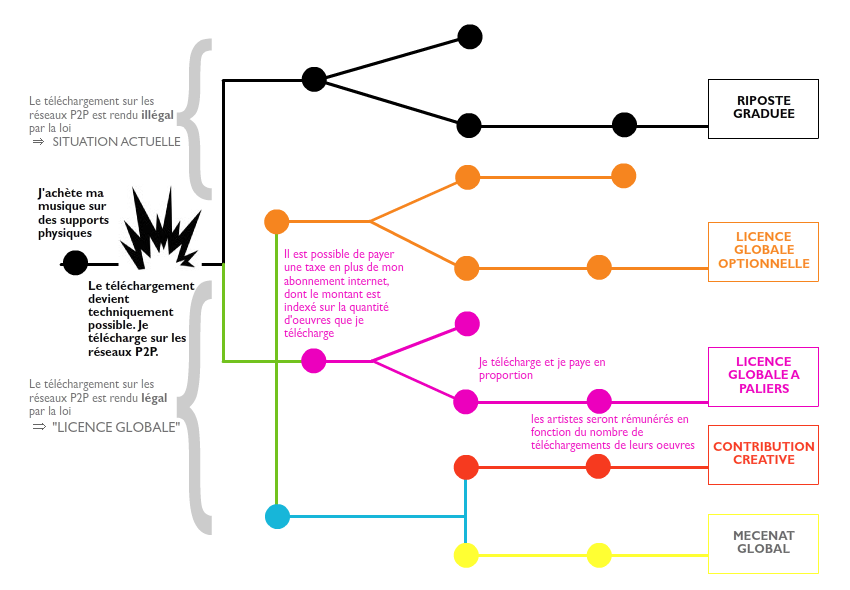

Plusieurs propositions, comme la licence globale, le mécénat global ou la contribution créative, ont imaginé mettre fin à la guerre au partage en légalisant les échanges d’oeuvres entre individus en contrepartie d’une nouvelle rémunération distribuée aux créateurs. On a proposé par exemple de mettre en place un financement mutualisé pour la création via un surcoût de quelques euros au prix de l’abonnement à Internet qui serait versé par chaque foyer et reversé aux auteurs en fonction du volume de partage de leurs oeuvres.

Mais ces propositions se sont heurtées à des difficultés en ce qui concerne le traçage des échanges liés à chaque oeuvre, leur quantification et ensuite, la répartition des sommes entre les différents créateurs. La proposition initiale de licence globale envisageait de reverser les sommes collectées aux sociétés de gestion collective traditionnelles (avec tous les biais dans la répartition que cela aurait provoqué). La proposition de contribution créative élaborée par Philippe Aigrain et portée par la Quadrature du Net optait plutôt pour la mise en place d’un nouveau système de gestion, plus transparent et mieux contrôlé par les citoyens.

Mais une critique qui revenait souvent était l’obligation de mettre en place pour arriver à un tel résultat un système de surveillance des échanges entre individus afin d’être en mesure d’évaluer les volumétries et d’affecter les sommes aux différents artistes. Une telle solution aurait été finalement assez proche de ce que fait la Hadopi dans le cadre de la riposte graduée et posait de réels problèmes d’atteinte à la vie privée. Pour surmonter cette difficulté, la proposition de la Quadrature envisageait de passer plutôt par des panels d’utilisateurs volontaires pour évaluer les volumes d’échanges à partir de leurs pratiques (un peu à la manière des mesures d’audimat).

Cette solution aurait sans doute été praticable, mais elle gardait quelque chose d’insatisfaisant. Or Blockchain permettrait peut-être aussi de surmonter ces difficultés. Avec ce système de registre décentralisé, il n’est pas besoin que la répartition des sommes collectées passe par un organisme centralisé (ni les anciennes sociétés de gestion collective, ni de nouvelles). Si les échanges d’oeuvres entre individus s’effectuent par le biais d’une chaîne de blocs, la base de données peut être hébergée collectivement de manière distribuée, à l’instar du registre du BitCoin. Comme on l’a vu plus haut, Blockchain permettrait aussi aux créateurs de déclarer simplement leur catalogue d’oeuvres et d’obtenir une rémunération à hauteur des usages, par le biais d’un algorithme public et transparent, dont les paramètres pourraient ici être fixés par la loi. Par ailleurs, BitCoin a justement montré que Blockchain pouvait aussi servir à préserver l’anonymat des échanges et cette capacité pourrait ici s’avérer extrêmement précieuse pour garantir la traçabilité et la quantification, sans préjudice pour la confidentialité et la vie privée des internautes.

***

On le voit, il faudra donc garder un oeil – et même plus ! – sur les évolutions impulsées par Blockchain, qui pourraient à terme renouveler en profondeur l’utilisation de licences comme les Creative Commons ou relancer la réflexion sur des propositions comme la contribution créative.

Sachant qu’il faut aussi rester extrêmement vigilant sur les dérives qui pourraient en découler…

Classé dans:Alternatives : Copyleft et Culture Libre Tagged: bitcoin, blockchain, contribution créative, Creative Commons, DRM, légalisation du partage, licence globale

![]()